La guerre d’Israël à Gaza et l’effondrement humanitaire

La campagne militaire israélienne à Gaza a poussé l’enclave au bord de l’effondrement humanitaire. En s'appuyant sur les rapports d'organisations internationales basées à Genève et des témoignages du terrain, Swissinfo documente le bilan humanitaire effroyable de deux ans de guerre.

À Gaza, des quartiers entiers sont en ruines, les hôpitaux sont privés de carburant et de médicaments. Les familles sont constamment contraintes de fuir leurs abris. Malgré l’annonce, le 9 octobre, d’un accord de cessez-le-feu, la fin définitive de la guerre n’est pas encore en vue.

La crise a été déclenchée le 7 octobre 2023 par une attaque contre Israël menée par le groupe armé palestinien Hamas. L’assaut, qui a visé plusieurs sites, a fait 1195 morts et plus de 200 personnes ont été prises en otage, selon les chiffres officiels israéliens. Deux ans plus tard, 48 otages sont toujours détenus dans la bande de Gaza. Seuls 20 seraient encore vivants.

En réponse, Israël a lancé une campagne militaire qui, d’après le gouvernement, vise à détruire les capacités militaires et administratives du Hamas, à obtenir la libération des otages et à empêcher de futures attaques sur son territoire.

L’offensive a entraîné le conflit le plus meurtrier et le plus destructeur de l’histoire de Gaza, où le Hamas est l’autorité de facto depuis juin 2007. Plus de 67’000 Palestiniennes et Palestiniens ont été tués depuis octobre 2023, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas.

Israël n’a eu de cesse d’affirmer agir conformément au droit international et de rappeler son droit à se défendre.

À Genève, les agences onusiennes n’ont pas tardé à alerter sur l’imminence de la malnutrition et de la famine à Gaza. Les organisations humanitaires internationales dénoncent les attaques répétées d’Israël contre les hôpitaux, le personnel humanitaire ainsi que les personnes civiles cherchant de l’aide. Elles continuent d’appeler à un acheminement sans entrave de l’aide humanitaire.

Voici un aperçu des principaux acteurs basés à Genève et de leurs activités:

L’ampleur des violences à Gaza est telle que des accusations visant Israël pour génocide ont été portées devant la Cour internationale de justice de La Haye.

Le 16 septembre, la Commission d’enquête internationale indépendante des Nations Unies sur le territoire palestinien occupé a conclu qu’Israël commettait un génocideLien externe à Gaza.

>> Extrait de la conférence de presse de la présidente de la commission d’enquête, Navi Pillay:

Israël rejette ces accusations, mais interdit l’entrée des journalistes internationaux à Gaza, les empêchant ainsi de témoigner et de vérifier les faits.

Ce sont les acteurs humanitaires et les journalistes locaux qui endossent cette lourde tâche.

>> La version originale intégrale de ce sujet est à découvrir dans notre long format multimédia (en anglais) iciLien externe.

De l’insécurité alimentaire à la famine

Premiers signaux d’alerte

En décembre 2023, le conflit avait déjà provoqué le déplacement forcé de 1,9 million de Palestiniennes et PalestiniensLien externe.

«Personne à Gaza n’est à l’abri de la famine.»

Cindy McCain, directrice exécutive du PAM (décembre 2023)

Dans son analyse de la sécurité alimentaire publiée à cette période, le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies, basé à Rome, relevait que la moitié des familles déplacées déclaraient s’être couchées le ventre vide au moins dix nuits au cours du mois écoulé.

Il s’agissait d’une forte augmentation par rapport à la précédente enquête, menée durant la trêve de novembre, lors de laquelle un tiers des familles étaient concernées.

Les principales étapes de la crise humanitaire

Blocage de l’aide

Durant le conflit, Israël a imposé un blocus total sur l’aide humanitaire entrant à Gaza à deux reprises: le premier, aussitôt après l’attaque du Hamas et ce pendant quelques semaines; et le second en 2025, entre début mars et le 19 mai.

D’après une analyse de swissinfo.ch basée sur les chiffres officiels israéliensLien externe, l’aide alimentaire acheminée vers Gaza depuis le début de la guerre n’a permis de satisfaire les besoins essentiels qu’environ la moitié du temps.

Selon les estimations du PAMLien externe et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’enclave a besoin de quelque 60’000 à 62’000 tonnes de nourriture tous les mois pour assurer l’apport calorique journalier minimal de sa population. Or, ce seuil n’a été atteint que 13 mois au cours des deux années écoulées, dont en août et septembre 2025.

Les agences humanitaires soulignent que des flux d’aide alimentaire réguliers, prévisibles et soutenus sont essentiels pour atténuer l’insécurité alimentaire et prévenir la famine.

Les livraisons ponctuelles ne peuvent remplacer un accès régulier, notamment parce que la malnutrition nécessite un traitement continu et que la population de Gaza manque de capacités de stockage ou de réfrigération. Les produits frais sont également essentiels pour garantir la diversité nutritionnelle.

Flambée des prix des denrées et dévastation des terres agricoles

À Gaza, contrairement à d’autres zones de conflit, la population n’a pratiquement aucune possibilité de cultiver sa propre nourriture: à peine 1,5% des terres arables ont été épargnées et peuvent encore être mises en culture.

Quant aux prix des produits alimentaires de base, ils ont grimpé en flèche depuis le début de la guerre.

L’effondrement du système d’aide onusien

Jusqu’au début de l’année 2025, les opérations humanitaires à Gaza reposaient sur un dispositif piloté par l’ONU, qui assurait, à large échelle, l’approvisionnement en nourriture, en médicaments, en eau et en abris. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) coordonnait l’ensemble, l’UNRWA effectuait la majorité des distributions et des agences telles que l’OMS, le PAM et l’UNICEF apportaient un soutien complémentaire.

Ce système s’est effondré après mars 2025, lorsque Israël a imposé un blocus total, interdit l’entrée du personnel international de l’ONU et favorisé d’autres canaux d’aide.

La perte de l’UNRWA

Au cœur du dispositif, l’UNRWA, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, gérait écoles, cliniques, abris et distributions de nourriture pour plus de 1,7 million de personnes. Fin janvier 2025, Israël a interdit à l’agence d’opérer, l’accusant d’être infiltrée par le Hamas — des allégations que l’UNRWA rejette, faute de preuves tangibles.

D’autres agences ont dû prendre le relais et intensifier leurs efforts. Ce vide a ainsi ouvert la voie à l’émergence de nouveaux acteurs.

La Fondation humanitaire de Gaza (GHF)

Créée avec le soutien des États-Unis et d’Israël, la Fondation humanitaire de Gaza (GHF) a été enregistrée dans le Delaware en février dernier, avec pour mission de reprendre la distribution de l’aide humanitaire. Officiellement lancée en mai, elle fait depuis lors l’objet de sévères critiques.

La GHF a ouvert une antenne à Genève en février, conférant à l’organisation une dimension internationale. Mais le 2 juillet, les autorités suisses ont dissout l’antenne pour non-respect de certaines obligations légales.

Fin mai 2025, la GHF a commencé à gérer quatre points de distribution alimentaire placés sous contrôle militaire à Gaza. Une réduction drastique par rapport aux quelque 400 sites coordonnés par l’ONU lors du cessez-le-feu, pointent les ONG. La famine a ainsi nettement augmenté, comme le montrent les chiffres de l’ONU.

Les distributions de la GHF tournent au chaos et à la tragédie

Des responsables de l’ONU, des ONG et des organisations palestiniennes accusent la GHF de politiser et d’instrumentaliser l’aide humanitaire, de priver les bénéficiaires de leur dignité et de transformer les points de distribution en pièges mortels. Les médecins gazaouis ont été les premiers à tirer la sonnette d’alarme face aux violences meurtrières aux abords de ces sites.

Entre le 7 juin et le 24 juillet 2025, les deux centres de santé de Médecins sans frontières (MSF) dans le sud de Gaza, situés à proximité des points de distribution de la GHF, ont pris en charge 1380 blessés, dont 174 par balle, et reçu 28 corps en provenance de ces sites. Ces chiffres ne représentent «qu’une fraction du nombre total de personnes tuées et blessées sur ces sites» selon l’ONG, qui dénonce des «massacres orchestrés»Lien externe.

Le 16 juillet, 20 Palestiniennes et Palestiniens ont trouvé la mort, écrasés par la foule au point de distribution de Khan Younis. Selon la GHF, l’incident serait le fait du Hamas, dans le cadre d’une campagne plus large destinée à compromettre les actions de la fondation.

La famine est officiellement déclarée

Le 22 août 2025, le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), l’autorité mondiale en matière de famine, a déclaré l’état de famineLien externe à Gaza.

Israël a rejeté ces conclusions et demandé le retrait du rapport.

>> Extrait d’un entretien accordé par le président d’Israël Isaac Herzog à Chatham House:

Au 30 septembre 2025, l’Organisation mondiale de la santé recensait 411 décès liés à la malnutrition depuis le début de l’année, dont plus d’une centaine d’enfants.

Certaines denrées clés restent rares

Selon les données de l’organisme militaire israélien chargé de la coordination de l’aide (COGAT), le volume d’aide alimentaire et de carburant entrant à Gaza a augmenté en août, et dans une moindre mesure en septembre 2025. Ces hausses font suite à une période d’approvisionnement très limité dans la foulée du blocus de trois mois.

Mais d’autres biens sont toujours en pénurie, notamment le matériel de construction d’abris, pour lequel les besoins sont considérables. Depuis le début de l’année, presque aucun gaz de cuisine (GPL) n’est entré à Gaza et les livraisons d’eau, en quantité très limitée, n’ont repris qu’en août.

«Beaucoup de choses sont refusées, notamment du matériel et des articles pouvant être considérés comme à double usage», explique à Swissinfo Olga Cherovka, porte-parole de l’OCHA à Gaza. «Pour les personnes ayant souffert de malnutrition sévère et de privations pendant des mois, un sac de farine ne suffit pas à réparer les dégâts. Une alimentation et un suivi médical spécifiques sont nécessaires», souligne-t-elle.

Le système de santé de Gaza sous les bombes

Avant l’escalade des hostilités en octobre 2023, le système de santé gazaoui était déjà mis à rude épreuve, entravé par de multiples restrictions et conditions imposées par Israël, selon Leo Cans, alors chef de mission de MSF à Jérusalem et responsable de Gaza. Mais, malgré ces contraintes, il était «possible de travailler», affirme-t-il. «Puis [les hôpitaux] ont été attaqués.»

Depuis le début de la guerre, les frappes visant des hôpitaux de Gaza ont tué des centaines de personnes, dont la grande majorité (90%) étaient des patientes et patients ou des membres du personnel médical.

Près d’un tiers des infrastructures de santé ont été détruites et aucune n’est pleinement opérationnelle. Le 25 août 2025, Israël a de nouveau frappé l’hôpital Nasser, qui était le dernier établissement partiellement fonctionnel dans le sud de Gaza. L’attaque a fait au moins 20 morts, dont cinq journalistes.

Aider et témoigner

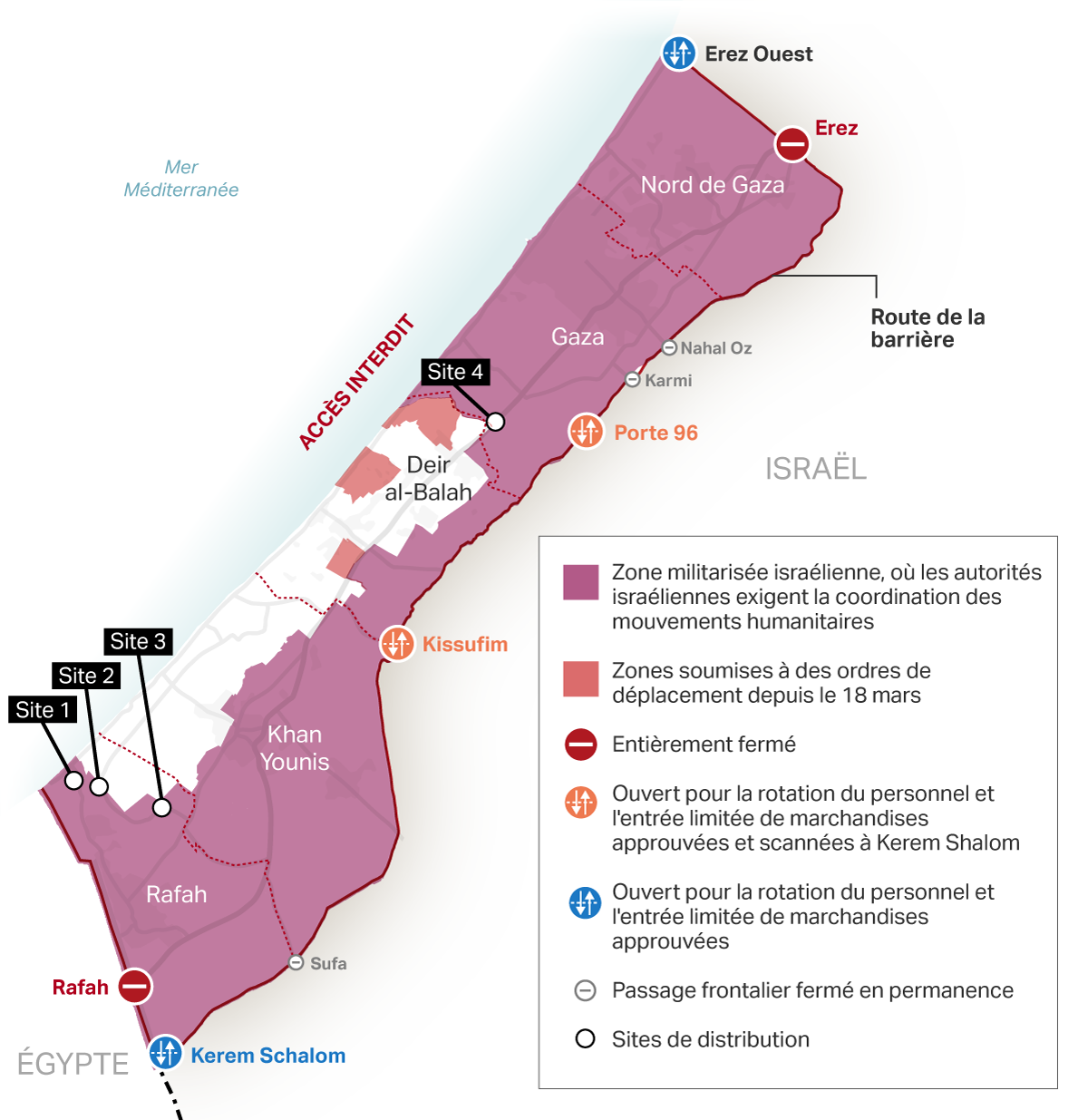

L’accès humanitaire dans la bande de Gaza reste extrêmement limité: les organisations humanitaires ne peuvent opérer que sur environ 12% du territoire, selon l’OCHA.

Les ONG jonglent entre la distribution de l’aide là où elles le peuvent et la documentation d’une crise humanitaire qualifiée de génocide par l’ONU. Une crise que la plupart des médias internationaux et locaux ne peuvent pas couvrir sur le terrain.

Accès entravé et difficultés logistiques

L’action humanitaire à Gaza se heurte aujourd’hui à des défis logistiques énormes, dans un contexte de menace permanente et de déplacements répétés de la population.

Peu d’opérations atteignent leur objectif. Depuis le 18 mars, date à laquelle Israël a lancé une attaque surprise sur Gaza, mettant fin à une période de cessez-le-feu avec le Hamas, l’État hébreu a approuvé 39% des demandes relatives à des missions humanitaires et en a refusé 34%.

Une amélioration relative en termes d’accès s’observe néanmoins depuis août.

Du reste, 17% des missions se heurtent à des obstacles une fois lancée: bien que validées par l’Administration coordinatrice et de liaison avec Gaza (CLA), les missions sont bloquées ou retardées sur le terrain, ce qui conduit à leur annulation.

En outre, 10% des demandes sont abandonnées par les organisations humanitaires elles-mêmes, faute de conditions logistiques, opérationnelles ou sécuritaires suffisantes.

«Le principal problème reste l’accès, ainsi que le volume [d’aide] qui parvient sur place», indique Olga Cherovka, porte-parole de l’OCHA à Gaza. «À l’heure actuelle, la priorité absolue est de s’assurer que les groupes les plus vulnérables soient atteints et pris en charge en premier.»

L’engagement humanitaire et son lourd tribut

La guerre met à l’épreuve non seulement la résilience de la population palestinienne et des humanitaires qui tentent de leur venir en aide, mais également la pertinence même du droit humanitaire international (DIH).

Le DIH protège les personnes civiles – en particulier les femmes et les enfants –, les personnes blessées et les malades, les prisonniers de guerre, le personnel humanitaire ou médical, ainsi que les journalistes non impliqués dans le conflit. Mais, à Gaza, ces protections ne sont pas respectées.

La guerre a déjà coûté la vie à plus de 67’000 Palestiniennes et Palestiniens, selon les données citées par l’OCHA qui émanent du ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas. Les femmes et les enfants représentent près de la moitié des victimes.

Le conflit le plus meurtrier pour le personnel humanitaire et les journalistes

Les opérations humanitaires à Gaza s’effectuent dans des conditions extrêmement dangereuses. L’année 2025 est déjà la plus meurtrière pour les travailleuses et travailleurs humanitaires dans le territoire depuis le début de la guerre.

La plupart des victimes parmi les humanitaires sont des membres du personnel de l’UNRWA.

Si les travailleuses et travailleurs humanitaires internationaux ont permis de faire comprendre à l’Occident la situation à Gaza, ce sont les journalistes palestiniens qui rendent compte des événements sur le terrain.

D’après le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), au moins 197 journalistes palestiniens ont été tués par des frappes israéliennes à Gaza depuis le début de la guerre. D’autres organisations avancent un bilan plus lourd encore: 220 selon Reporters sans frontières, 250 d’après le Syndicat des journalistes palestiniens.

Avec 82 morts, l’année 2024 a été la plus meurtrière pour les journalistes et les professionnels des médias depuis le début des recensements en 1992.

Un répit en vue?

Le 15 septembre, Israël a lancé une offensive terrestre sur la ville de Gaza, déployant chars et troupes dans plusieurs quartiers stratégiques.

Depuis, des centaines de milliers de Palestiniennes et Palestiniens ont fui vers le sud, tandis que les personnes restées sur place subissent bombardements et pénuries de nourriture, d’eau et de médicaments. Les organisations humanitaires mettent en garde contre des déplacements massifs, une augmentation du nombre de victimes et une aggravation dramatique de la crise humanitaire.

La diplomatie s’intensifie

La pression internationale pour mettre fin à la guerre s’accentue. Le 12 septembre, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté la «Déclaration de New York», qui soutient une solution à deux États pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Le texte a obtenu 142 voix pour, 10 contre et 43 abstentions.

La solution à deux États prévoit la création d’un État palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, avec Jérusalem-Est comme capitale, sur la base des frontières qui existaient avant la guerre des Six Jours en 1967.

La déclaration appelle à la création d’un État palestinien «viable» aux côtés d’Israël, à un cessez-le-feu immédiat, à la libération des otages, au désarmement du Hamas et à la fin de la crise humanitaire.

En septembre, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, le Portugal, la France, la Belgique, le Luxembourg, Malte, Andorre et Monaco ont reconnu la Palestine comme un État, rejoignant ainsi plus de 140 pays à travers le monde.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié la reconnaissance de la Palestine de «récompense absurde pour le terrorisme» et a assuré qu’il ferait tout pour qu’elle n’ait jamais lieu.

Une avancée décisive?

Dans une percée diplomatique surprise, le président américain Donald Trump a annoncé le 9 octobre qu’Israël et le Hamas avaient conclu un accord, attendu de longue date, de cessez-le-feu et de libération des otages. Cet accord en plusieurs phases prévoit également la libre circulation de l’aide humanitaire vers Gaza.

«Les Nations unies soutiendront la mise en œuvre intégrale de l’accord et intensifieront l’acheminement d’une aide humanitaire durable et fondée sur des principes, et nous ferons progresser les efforts de redressement et de reconstruction à Gaza», a réagi le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

Il a exhorté toutes les parties «à saisir cette occasion historique pour établir une voie politique crédible vers la fin de l’occupation, la reconnaissance du droit à l’autodétermination du peuple palestinien et la mise en place d’une solution à deux États permettant aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre en paix et en sécurité».

Gaza est un champ de ruines

Les chances d’un État palestinien «viable» semblent minces, selon les spécialistes, tant que Gaza demeure en ruines et que la colonisation israélienne se poursuit en Cisjordanie.

L’UNOSAT, qui fournit notamment des analyses satellitaires aux agences onusiennes, a recensé près de 193’000 bâtiments endommagés dans la bande de Gaza, soit quelque 80% du total. Les chiffres de l’ONU montrent que 436’000 logements dans la bande de GazaLien externe (92% du total), près de 3500 km de routes (77% du réseauLien externe) et plus de 90% des écoles ont été détruits ou endommagés.

Environ 70% des installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement de Gaza se trouvent dans des zones militarisées israéliennes, les rendant largement inaccessibles à la population civile.

La guerre actuelle à Gaza a généré plus de débris que l’ensemble des conflits récents les plus destructeurs.

Relu et vérifié par Nerys Avery et Virginie Mangin, traduit de l’anglais par Zélie Schaller/ptur

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.