ワクチン強制は逆効果? スイスの共感型アプローチとは

麻疹(はしか)が世界中で大流行するなか、ワクチンを忌避する人々の増加が足かせになっている。予防接種率を政策的に引き上げようとする国もあるが、スイスは患者の意思を尊重することこそが接種率向上につながる可能性を示す。

おすすめの記事

「スイスのメディアが報じた日本のニュース」ニュースレター登録

麻疹や百日咳のような予防接種で防げる病気が流行している。医療体制が整っていない国だけではなく、無料で予防接種を受けられるような先進国でも状況は深刻だ。世界保健機関(WHO)によると、2024年、欧州諸国は過去25年間で最多の麻疹感染者数を記録した外部リンク。

要因の一つにワクチン接種率の低下がある。感染者数の増加は、今なお感染症の制御や制圧には予防接種が不可欠であることを思い出させる。近年、ワクチンの必要性や安全性、効果について不安や疑問の声が高まっている。ワクチン忌避はワクチン拒否に直結するわけではないが、接種の遅れや接種漏れを引き起こし、接種率を低下させる恐れがある。これら全てが、生死に関わるウイルス性・細菌性感染症の拡散リスクを増大させる。

世界的な広がりを見せるワクチン忌避に対して、各国政府が対応を急ぐなか、スイスは患者中心の共感的コミュニケーションがどのような変化をもたらすかを示す好例と言える。スイスでは補完代替医療(CAM)を提供する医療従事者が医療制度にうまく統合され、彼らの方が偏見を持たず理解があると考える患者が多い。

「ワクチン忌避」は、各種メディアで「反ワクチン」と言われがちだ。しかし、ロンドン大学衛生熱帯医学大学院のハイジ・ラーソン教授(人類学、リスク・意思決定科学)によれば、「忌避(hesitancy)」の定義は、予防接種を受けるかどうかの「決断を下す前に、決められなかったり迷ったりしている状態」だ。

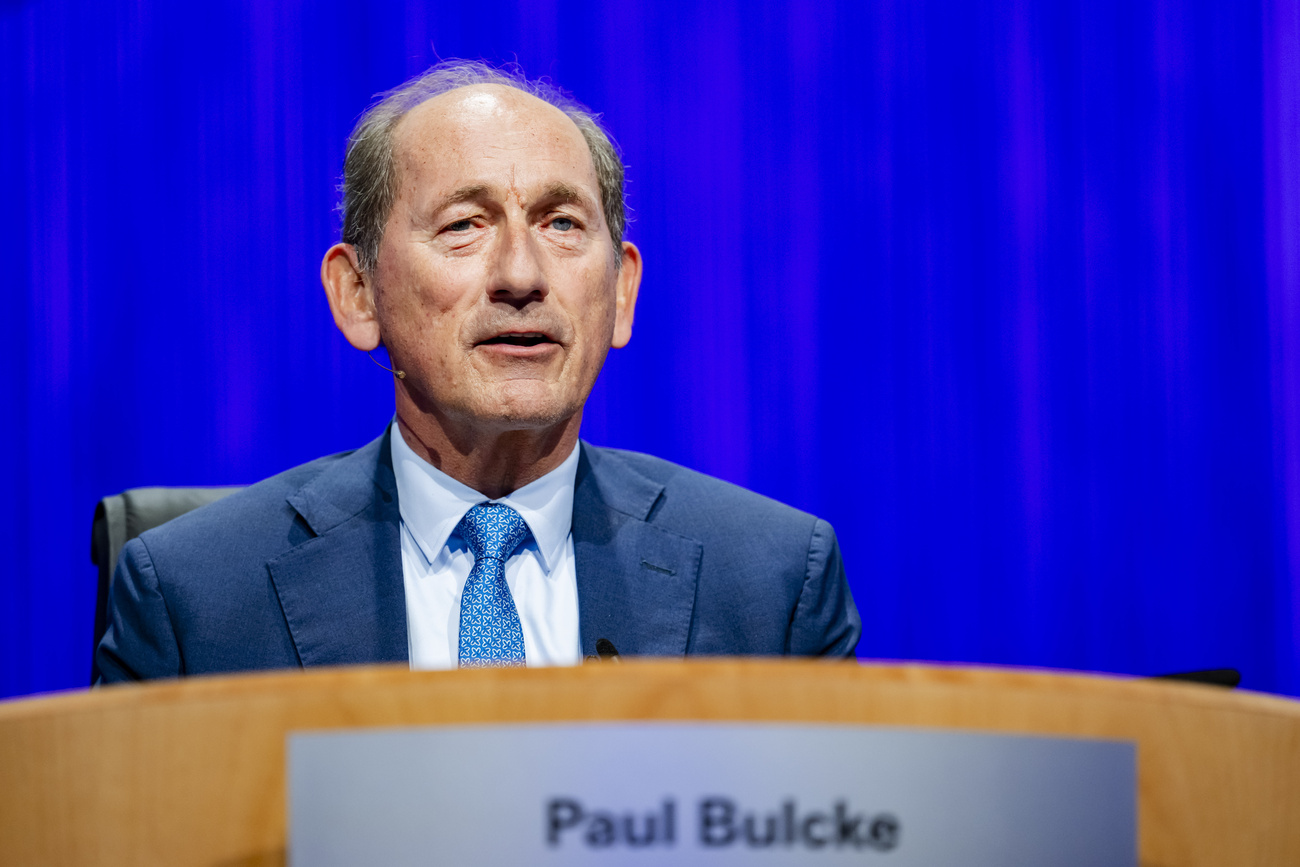

だからこそ、人々を単純に「親ワクチン」と「反ワクチン」に色分けすべきではない――そう警告するのは、バーゼル地域の中核医療施設バーゼル・ラント州立病院の感染症部門に所属する研究者マイケル・デムル氏だ。「はるかに複雑で、多様な色調がある」

疫学と公衆衛生学で博士号を持つデムル氏は、「しかも、ワクチンに全面的に反対する人の割合は非常に少なく、スイスではわずか1〜2%ほどだ」と話す。

古くからある不安

ワクチン忌避は新しい現象ではなく、デジタルの時代に特有というわけでもない。チューリヒ応用科学大学(ZHAW)のフィリップ・ドレーゼン教授(デジタル言語学、談話分析学)は、「世界で初めてワクチンが開発されて以来、ずっと存在してきた」と話す。具体的な内容は時代や個人によって異なるが、背後にある懸念は同じだ。つまり、副反応や安全性、ある種のワクチンは本当に必要なのか、といったことだ。

だが、ここ数十年でワクチン忌避はエスカレートしたとラーソン氏は言う。この傾向について専門家は、誤情報を素早く広め、不信を煽るインターネットやSNSの拡散効果に起因するとしている。WHOがワクチン忌避を「世界的な健康に対する脅威外部リンク」のトップ10に挙げたのは2019年だが、今なお喫緊の課題だ。

ラーソン氏が2010年に立ち上げた、ワクチン懐疑論と誤情報を研究する「ワクチン・コンフィデンス・プロジェクト外部リンク」が欧州委員会の委託で行った調査外部リンクによると、ワクチンへの信頼は欧州連合(EU)全体で低下している。「ワクチンは重要だと思う」と答えた人の割合は、92%(2020年)から81.5%(2022年)に下がり、27加盟国のうちスウェーデンを除く全ての国で低下した。ワクチンの有効性への信頼も89.7%から85.6%に下がり、「ワクチンは安全だ」に同意した回答者は16カ国で80%を下回った。

英国ではさらに大幅な低下外部リンクが見られた。2023年に「子どもの予防接種は重要だ」と答えた成人の割合は約70%にすぎず、2018年の90%以上から下落している。同じ期間、スイスの数字はあまり変化していないが、英国同様に低く、69%ほどだ。

CAM提供者のアプローチ

ワクチン忌避への対応で鍵を握る要素は2つある。人々の医療制度への信頼と、患者や親が「自分たちはワクチン接種を強制されているわけではない」と確信できるかどうかだ。

デムル氏は、「人々がメッセージを信じるためには、メッセージを伝える人を信じる必要がある」と指摘する。スイスでは医師や医療提供者への信頼度は依然として高く、親が子どものワクチン接種について情報を探す際に、第一の情報源になるのは医療関係者だという。

スイスの医療制度の際立った特徴の一つに、CAMが重要な地位を占めている点がある。鍼、ホメオパシー、アントロポゾフィー医学(マッサージや体操、カウンセリングなどからなる代替医療の一種)や、フィトセラピー(ハーブ療法)のような補完代替治療を利用する患者は人口のおよそ30%外部リンクにのぼる。いずれも、CAM認定医が提供すれば、費用は基礎医療保険でカバーされる。

デムル氏の調査外部リンクでは、CAMを受ける患者は、一般の医療提供者よりCAM提供者の方が中立的で、ワクチンの話もしやすいと考えているという。同氏は、「CAM提供者は『私たちはあなたに情報を提供し、あなたの質問に答えるためにここにいます。しかし、最終的に決めるのはあなたです』というアプローチをとっていた」と話す。このアプローチは、正直な対話を促し、安心感を与え、聞いてもらえているという感覚を育む。いずれもワクチン忌避を和らげる効果があるという。それに対して生物医学に基づく医師は、患者に予防接種を積極的に勧め、圧力をかけさえするとみなされがちだ。

デムル氏によると、一般の医師は国の接種率目標を重視することが多く、予防接種をためらう人、あるいは接種をしない人を「問題がある外部リンク」とみなす場合がある。通常は、患者が積極的に自分の健康状態について質問することを、医師は好ましい態度だと考える。しかし、ワクチンに関して積極的に質問する患者については、接種を拒否するリスクが高く「悪い患者」だと認識する。こうした医師たちは、ワクチンを推奨するという目標と、患者の疑問にも耳を傾けなければならないという使命感との間で葛藤を感じているという。

こうした葛藤に加え、患者とのコミュニケーションの取り方について研修を受ける機会が少ないという課題もデムル氏は指摘する。同氏らが医師や薬剤師、助産師や看護師を含む、約2000人のスイスの医療従事者を対象にオンライン調査を行ったところ、ほぼ全員がコミュニケーションの取り方についてもっと多くの研修を受けたいと述べ、ワクチンを忌避する患者と話すことに抵抗はないと答えた回答者は46%にすぎなかった。

医療従事者が考え方を変えればワクチン忌避に対処しやすくなりそうだ。デムル氏は、医師は患者が呈す疑問を抵抗と考えるのではなく、信頼関係を築くチャンスと捉えるべきだと指摘する。「不安に耳を傾ける時間を作ることで、患者の十分な情報に基づく選択を支援し、ワクチンと医療制度の両方への信頼を高めることができる」

おすすめの記事

はしかが世界中で再流行 スイスは大丈夫?

ワクチン推進政策の功罪

医師と患者の関係は、公衆衛生啓発キャンペーンやメディア報道に揺さぶられることもある。デムル氏は、「集団免疫獲得への強い圧力があると、医師はそれに巻き込まれてしまい、メディアまでもが圧力の増幅に加担する場合もある」と話す。集団免疫を重視すると、医師の意識が個々の患者から離れてしまい、患者の一部は、聞いてもらえていない、あるいは圧力をかけられていると感じるようになる。

さらに集団免疫への呼びかけは、保健衛生当局が意図する形では市民の心に届いていないかもしれない。「一般的に、社会的責任を訴えるよりも、個人や家族の利益に焦点を当てたメッセージの方が効果がある」と話すのは、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスのマッテオ・ガリッツィ准教授(行動科学)だ。集団免疫を過剰に強調すれば、達成後に「他の人が守ってくれるから自分は予防接種を受ける必要はない」という誤った安心感が生まれ、逆効果になりかねない。

他の政策とて、予期せぬ副作用を生む可能性はぬぐえない。ガリッツィ氏は、ワクチンの義務化は接種率を上げる確実な解決策に見えるかもしれないが、実際には望ましくない結果を生む可能性があると警告する。「義務化にあたっては、極めて慎重に、起こりうる全ての悪影響を考慮しなければならない。義務化は反体制的な感情を強めたり、政策の裏に隠された意図があるという疑念を煽ったりする場合がある」

EUおよび欧州経済領域(EEA)に加盟する30カ国のうち10カ国が、ジフテリア、破傷風、百日咳、B型肝炎、ヘモフィルスインフルエンザ菌b型(Hib)感染症、ポリオ、麻疹、おたふく風邪(流行性耳下腺炎)、風疹について、小児予防接種の義務化政策外部リンクをとっている。他の諸国は一部の接種を求めているにすぎない。

2014年から2024年にかけて、EU/EEA加盟国のうち6カ国が、少なくとも1種の小児ワクチンの接種義務を追加導入した。例えばイタリアは2017年、16歳までの児童について、麻疹、おたふく風邪、風疹を含む10種類のワクチンを義務化し、従わない場合の罰則を導入した。ドイツも2020年に幼稚園や小学校へ通い始める子どもに同様の義務を課したが、麻疹ワクチンに限定している。フランスは2018年に小児予防接種の義務対象を3疾患から11疾患に拡大した。

スイスは伝統的に異なるアプローチをとってきた。連邦内務省保健庁(BAG/OFSP)は、乳児や幼児・児童を対象に一連の予防接種を推奨しているが、義務ではない。デムル氏によれば、接種歴の有無が保育園や学校への通園・通学要件になっていないのも、スイスでは健康に関して強制のない自由な意思決定が優先されることを反映している。「ここでは、義務化は絶対にありえない」

パンデミックが引き起こした変化

新型コロナウイルス感染症のパンデミック(世界的流行)と、世界中で展開された性急なワクチン開発によって、ワクチン接種のイメージや受容度に大きな変化が生じた。

ラーソン氏によれば、「新型コロナウイルスが流行する以前は、大多数の市民がワクチンを消極的に支持していた。これは特に、幼い子どもがおらず、それまで自分にインフルエンザなどのワクチンを打とうと考えたことのなかった成人に当てはまった。このような人々はただ単に、予防接種の情報を積極的に探してこなかっただけだ」という。

それが一夜にして変化した。ラーソン氏は、「ほとんどの人は突然、ネット上で膨大な情報や誤情報に飲み込まれた。必ずしも反ワクチンになったわけではないが、新たな疑念や疑問の引き金にはなった」と話す。

このような急激な意識の高まりは、ドレーゼン氏が現在行っている研究でも明白に見られている。この研究は、ワクチンに関連した言葉がパンデミックの前後でどのように変化したかを追跡している。

欧州委員会の委託でワクチン・コンフィデンス・プロジェクトが行った調査外部リンクによると、予防接種への態度に関して、以前から見られた世代間の差が広がっている。2018年から2022年にかけて、EUの比較的高齢の成人ではワクチンへの信頼が向上した一方、若年層では全体に低下し、すでに存在していた差が拡大した。「ワクチンは安全だ」、「効果的だ」、「自分の信条と矛盾しない」といった記述への同意でも、この傾向は認められた。

専門家はリスク認識の違いが原因だと考えている。高齢になると新型コロナウイルスの感染によるリスクが増えるため、個人的な利益を強調するメッセージに反応していた。それに対して若年層は、副反応や接種への心理的ハードルといった不安要素に影響を受けていた。

この研究では、麻疹・おたふく風邪・風疹(MMR)ワクチンへの信頼でも世代間の差が広がっていることが明らかになった。18〜34歳の年齢層で、MMRワクチンの安全性と重要性の両者を疑問視する声の増加が見られた。デムル氏は、これらの20代でパンデミックを経験した層が今や親になりつつあり、自分の子どもの予防接種について決断を下す必要に迫られていると指摘する。もしこの世代の不信感が強まれば、定期的な予防接種を遅らせたり飛ばしたりしかねないため、ワクチンで防げる病気が流行するリスクが高まるとも付け加えた。

ラーソン氏もドレーゼン氏も、公衆衛生当局が発表する推奨事項が変更されたり、新型コロナウイルスの詳細が徐々に解明されたりといった科学的プロセスをリアルタイムで目撃することで、人々の信頼が損なわれたかもしれないと指摘する。ドレーゼン氏は、「当局者や専門家があることを言い、次に訂正すれば、科学的な根拠が十分にあったとしても、信用が失われる可能性はある」と話す。

共感的コミュニケーションへの転換

社会的信頼の研究推進シンクタンク「エデルマン・トラスト・インスティテュート」ならびにラーソン氏が共同設立して代表を務める非営利団体「グローバル・リスニング・プロジェクト」が行った調査外部リンクによれば、ワクチン忌避が増えているにもかかわらず、科学や科学者への信頼は世界的におおむね高い水準を保っている。

ラーソン氏は、「心からの疑問を抱える人々は、答えを求めてインターネットに向かうことがよくあるが、矛盾する発言があまりにも多く、圧倒されてしまいがちだ。さらに、信頼できる情報源を紛らわしいものと区別するのが、過去に例がないほど難しくなっている」と話す。

既存の説に代わるナラティブ(物語)の影響力が増すなかで、科学者はコミュニケーションの取り方を考え直す必要がある。「私たちは、従来よりも深く関わり、心を通わせ、共感しながら人々に働きかけていかなければならない」とラーソン氏は言う。これはスイスで、特にCAM提供者の間で長年採用されてきたアプローチだ。

編集:Nerys Avery/vm/ts、英語からの翻訳:鵜田良江、校正:ムートゥ朋子

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。