長寿革命のきっかけを作ったバーゼルの研究者

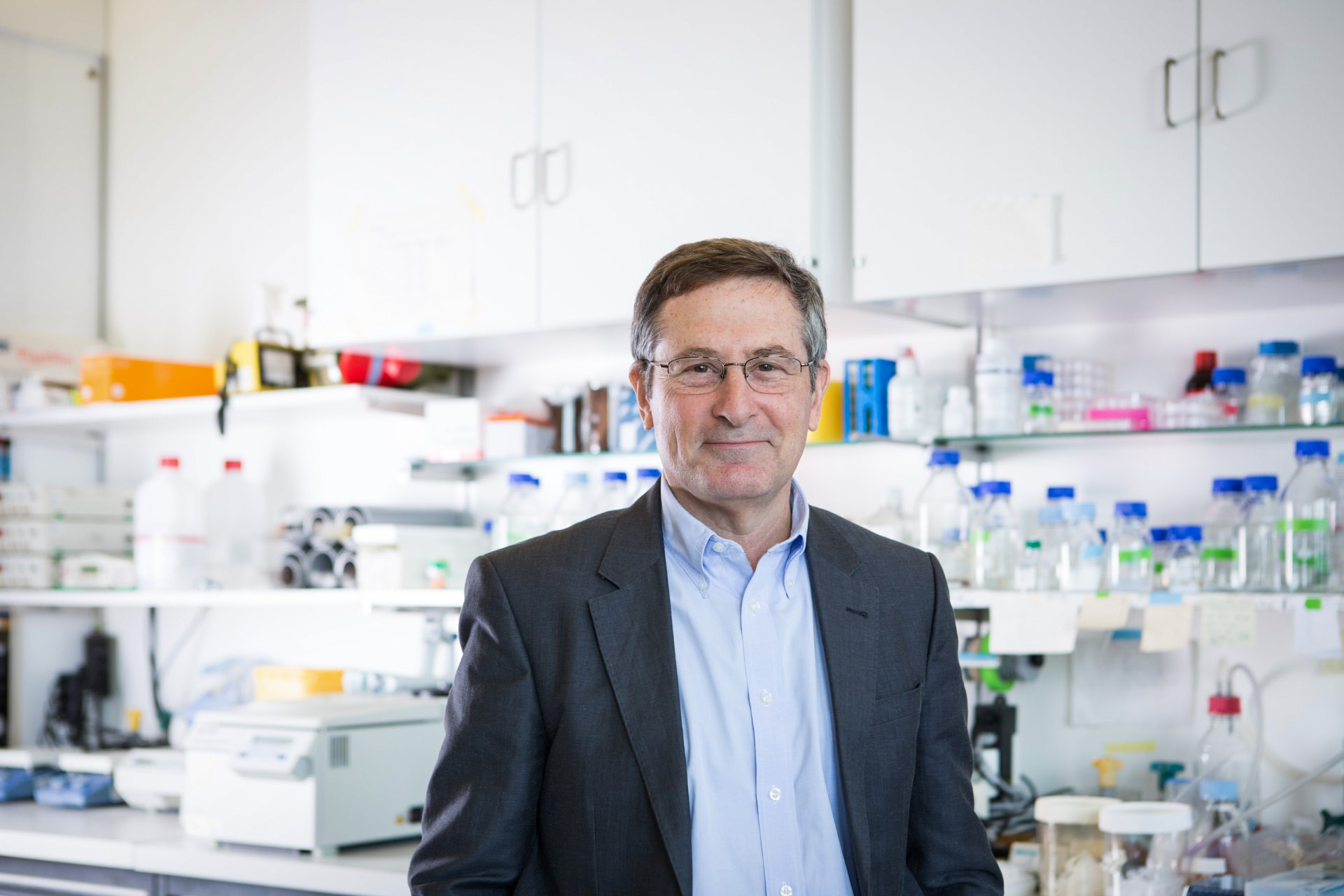

30年以上前、バーゼル大学の分子生物学者マイケル・ホールは、アンチエイジングに関わる画期的な発見を成し遂げた。この発見は、多くの抗がん剤開発へとつながり、いまや長寿研究を牽引している。

おすすめの記事

「スイスのメディアが報じた日本のニュース」ニュースレター登録

マイケル・ホールは、ソーシャルメディアで話題の長寿研究において、ほとんど無名の存在だ。老化の理由に関する著書を出版したことも、百寿を超えた人たちの秘密に迫る映画に出演したこともない。

サプリメント販売の副業も営んでおらず、今日の多くの長寿クリニックで行われている高圧酸素療法や赤色光療法のメリットを喧伝することもない。

米俳優ロバート・デ・ニーロに驚くほど似ている物静かな71歳のホールは、自身の健康と活力は「運動、適切な食事、社会との交流、そしておそらくは良い遺伝子」という基本的な要素のおかげだとswissinfo.chに語った。

おすすめの記事

科学

ホールの研究が老化に関する私たちの理解、そしておそらく老化を遅らせる方法を大きく変えたと広く考えられていることを鑑みると、彼が現在の長寿ブームから遠ざかっていることは、なおさら驚く。

1990年代初め、ホールは酵母の中で細胞内のブレーカーのように働き、周囲の栄養素に応じて細胞の成長と代謝を調節するタンパク質をコード(アミノ酸の配列を指定)する遺伝子を発見した。

彼はこのタンパク質を標的にするラパマイシンにちなんで、この遺伝子を「ラパマイシン標的タンパク質(略してTOR)コード遺伝子」と名付けた(正確には、1991年に酵母からTOR1、TOR2の2種が発見された)。

ラパマイシンは1960年代から70年代に細菌から発見された抗生物質で、その後免疫抑制剤として臓器移植で広く使用されるようになった分子だ。このタンパク質は哺乳類でも発見され、mTORと名付けられた。

TORは、加齢に伴って起こる細胞プロセスにも影響を与える。ラパマイシンのような薬を服用するとTORが阻害され、オートファジーが活性化される。オートファジーとは、加齢とともに細胞内に蓄積する損傷した古い組織やタンパク質を除去する浄化作用のことだ。

多くの研究で、ラパマイシンが複数の動物種の寿命を延ばすことが示されている。

これを受けて長寿に熱心なコミュニティが急速に拡大している。米国の著名な医師ピーター・アティアは、30年以上前にホールが得た独自の研究結果に基づき、抗老化薬としてのラパマイシンの実験を行った。

長寿分野への貢献にもかかわらず、ホールは自身を老化の専門家とは考えていない。ホールはTORを取り巻く基礎科学と、それががん治療にどう役立つかに焦点を当てていた。

その研究でホールは数々の賞を受賞しているが、老化分野への貢献が認められたのは2024年になってからだ。

昨年11月、ホールは老化の生物学的メカニズムの理解への「画期的な貢献」が認められ、芸術、人文科学、科学の分野で毎年4人に授与されるバルザン賞を受賞した。

長寿研究との出会い

ホールが長寿の科学に初めて触れたのは、科学者になるずっと前だ。裕福で風変わりな叔父は100歳まで生きるという野望を抱き、世界中の「元気な100歳以上の人々」に聞き取り調査し身体検査を行うという遠征を計画していた。

この遠征には、医師であるもう一人の叔父と、当時マサチューセッツ総合病院の医長で、ホールの友人でもあったアレクサンダー・リーフが同行した。

当時ホールはノースカロライナ大学で動物学の学部課程を終えたばかり。「冗談で、荷物持ちが必要かどうか尋ねました。叔父は『もちろん』と答えました。1970年代のことです。今のように高齢化について語る人は誰もいませんでした」

しかし、遠征は期待外れに終わった。「元気な100歳以上の高齢者はあまり見つかりませんでした」

2013年の米紙ニューヨーク・タイムズに掲載されたリーフの死亡記事には、ナショナルジオグラフィック協会が後援したこの遠征が批判を浴びたと書かれていた。インタビューを受けた超高齢者の中には、年齢について嘘をついたり、誤った情報を得ていた人がいたことが判明したからだ。

この探検で大きな発見はなかったものの、ホールには大きな影響を与えた。「老化を科学的研究の試みとして捉えることに興味が向いた」

1970年代後半にハーバード大学で分子生物学の博士号を取得したが、その後もこの分野を遠くから見守った。

1980年代と1990年代、ホールにとって老化研究の分野は「あまりにもナンセンス」で、真剣に取り組むことはできなかった。「まるで、奇人が闊歩するサーカスのようでした。その辺の金儲けを企む人が、あるとき突然老化の専門家になったのです」とホールは語る。

会議でローブをまとい、まるで時をあやつる神のような恰好で歩き回っている人たちを目にした時のことを思い出す。「老化研究に取り組んでいる真の科学者はほとんどいなかったのです」

大きな発見

ホールは老化の研究は自分に向いていないと判断し、分子生物学の道を歩み続けた。「タンパク質が細胞の核へと輸送される仕組みを理解したかった」

このメカニズムは細胞がどのように機能するかを教えてくれ、このプロセスに問題が生じるとがんやウイルス感染、神経変性疾患の原因となる。

カリフォルニア大学サンフランシスコ校で核タンパク質輸送に関するポスドク研究を行った後、ホールは別の場所で研究を続けたいと考えた。スイス系オーストリア人の生化学者ゴットフリート・シャッツが、ホールを説得してバーゼル大学の分子生物学研究所であるバイオツェントルムに招き入れた。

ホールの研究は困難なスタートを切ったが、ジョー・ハイトマンというポスドク研究員がチームに加わって潮目が変わる。ハイトマンは、ハイトマンは、細胞表面から核に情報がどのように伝わるかを理解するために、免疫抑制剤がどのように作用するかを調べることを提案した。

当時、ラパマイシンのような免疫抑制薬は「医学革命の基盤となる画期的な薬だった」とホールはいう。これらの薬は免疫系による異物への攻撃を阻止し、臓器移植を可能にした。「シグナルの核内輸送を阻害することで、免疫細胞の増殖を何らかの形で遅らせたのです。しかし、それ以上に、これらの薬がどのように作用するかについてはほとんど分かっていませんでした」

その後10年間、ホール氏と彼のチームは酵母細胞におけるラパマイシンの研究を通して、数々の重要な発見を成し遂げた。最初の重要な発見は1991年。酵母から遺伝学的な方法で見つかった2種類のTOR(TOR1、TOR2)で、科学総合誌サイエンスに掲載された。これらの2種類の遺伝子が変異すると、ラパマイシンの細胞への作用に抵抗性を示すことがわかった。

研究チームはこの遺伝子の塩基配列を決定。TORをコードする遺伝子を確定した。さらに研究を進めた結果、TORが細胞増殖の中心的な制御因子であることが判明した。「振り返ってみると、生物学のこの基本的な側面が知られていなかったことが信じられないようです。がんのような多くの病気は、異常な細胞増殖に基づいているのです」とホールは言う。

この発見を受けて、製薬会社はmTOR阻害薬として知られる新しいクラスの抗がん剤を開発するに至った。その中には、スイスのノバルティスがアフィニトールという製品名で販売しているエベロリムスも含まれる。

がんから長寿へ

ホールによるTORの細胞増殖と代謝の重要な調節因子としての発見は、私たちがなぜ老化するのかという問題にも新たな知見を与えた。ラパマイシンなどの薬剤の服用や断食によってTORの働きが低下すると、細胞内のオートファジーが活性化されるが、その効果は加齢とともに低下する。オートファジーが機能しなくなると、損傷した細胞が蓄積し、変形性関節症や神経変性といった加齢に伴う疾患につながる可能性がある。

2003年、スイスのフリブール大学の科学者が、線虫のTORを阻害すると寿命が20~30%延びることを発見した。「これは非常に大きな出来事で、TORと老化に関する研究への扉をまさに開いた」とホールは振り返る。

研究者たちは、ラパマイシンという薬剤を、ヒトとの遺伝的類似性が高い哺乳類で試験し始めた。2009年、米国の研究者たちが、マウスの寿命が雌で14%、雄で9%延びることを発見した。

多くの研究結果が発表されても、ホールがTORを老化に直接結びつけて取り組むことはなかった。「もっと重要な仕事があると思っていました。だから老化という文脈におけるTORの解明は、老化の専門家に任せようと」。しかし、ホールは老化研究への敬意を強めている。いまだに誇大宣伝にまみれているとはいえ、以前よりもはるかに厳密な科学的根拠に基づいているという。

現在、ホールは老化に関する会議にゲストスピーカーとして頻繁に招かれ、長寿研究の分野で数々の発見を称賛されている。2009年のノーベル化学賞を受賞したインド系米国人生物学者、ベンキ・ラマクリシュナンは、著書「なぜ私たちは死ぬのか」の中で、ホールを「世界で最も著名な存命の科学者の一人」と評する。

信頼できる科学

TORがヒトの寿命にどのような影響を及ぼすかについては、科学的にまだ不明な点が多い。老化は病気として正式に認められていないため、老化に対抗する活性物質の臨床試験は困難だ。

そのため、製薬会社は製剤の販売許可を申請することすらできない。ひいては製薬会社がこのような試験に投資するインセンティブが低い。一方、動物実験による研究は進んでおり、例えば犬に対するラパマイシンの抗老化効果を調べるプロジェクトがある。

一方、長寿コミュニティでは、ラパマイシン人気が先行する。ラパマイシンの 「アーリーアダプター 」向けのオンラインプラットフォームによると、2024年9月には米国で少なくとも2万人がラパマイシンを錠剤の形で服用しており、その数は年間で約300%増となっている。

ニューヨーク・タイムズの昨年9月の報道では、これらの人々の中には、体重減少や痛みの緩和など、穏やかな効果を経験している人もいた。

しかし、ラパマイシンの服用にはリスクもある。最も有名な長寿インフルエンサーの一人、ブライアン・ジョンソンは、軟部組織感染症や安静時心拍数の増加などの副作用が出たため、5年後に服用を中止したことを12月にインスタグラムで発表した。

しかし、楽観的な見方を崩さない専門家もいる。「いつかはもっといいものが出てくると考えるべきです。しかし、今のところ、ラパマイシンが最も有望な抗老化薬であることに変わりはありません」と、世界有数の老化研究者で、現在はシンガポール国立大学に勤務するブライアン・ケネディは言う。

現在のところ、ラパマイシンは様々な生物種で繰り返し寿命を延ばすことが確認された唯一の薬だ。

自身はラパマイシンを服用していないというホールは、ラパマイシンを奇跡の薬とは見ていない。だが寿命を延ばす薬は「必然的に『TOR』に戻る」と確信している。

(敬称略)

編集:Nerys Avery/gw, 英語からのGoogle翻訳:宇田薫

おすすめの記事

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。