女性の科学分野進出 スイスでもまだまだ

科学分野における女性の進出は遅れている。スイスも例外ではない。

2月11日の国連の「科学における女性と女児の国際デー」に合わせ、国連教育科学文化機関(ユネスコ)のオドレー・アズレー事務局長は声明で「気候変動からテクノロジーの崩壊まで、この21世紀の巨大な試練に立ち向かうには、科学を信頼し、持ちうるすべての資源を最大限活用することが必要」とコメント。「根深い不平等と偏見の被害者である数千人の女性の将来性、知性、または創造力を、世界は無視してはならない」と呼び掛けた。

ユネスコによると、世界の科学者で女性の占める割合は30%未満だ。STEM科目(科学、技術、工学、数学)の履修学生では3分の1に満たない。

スイスは?

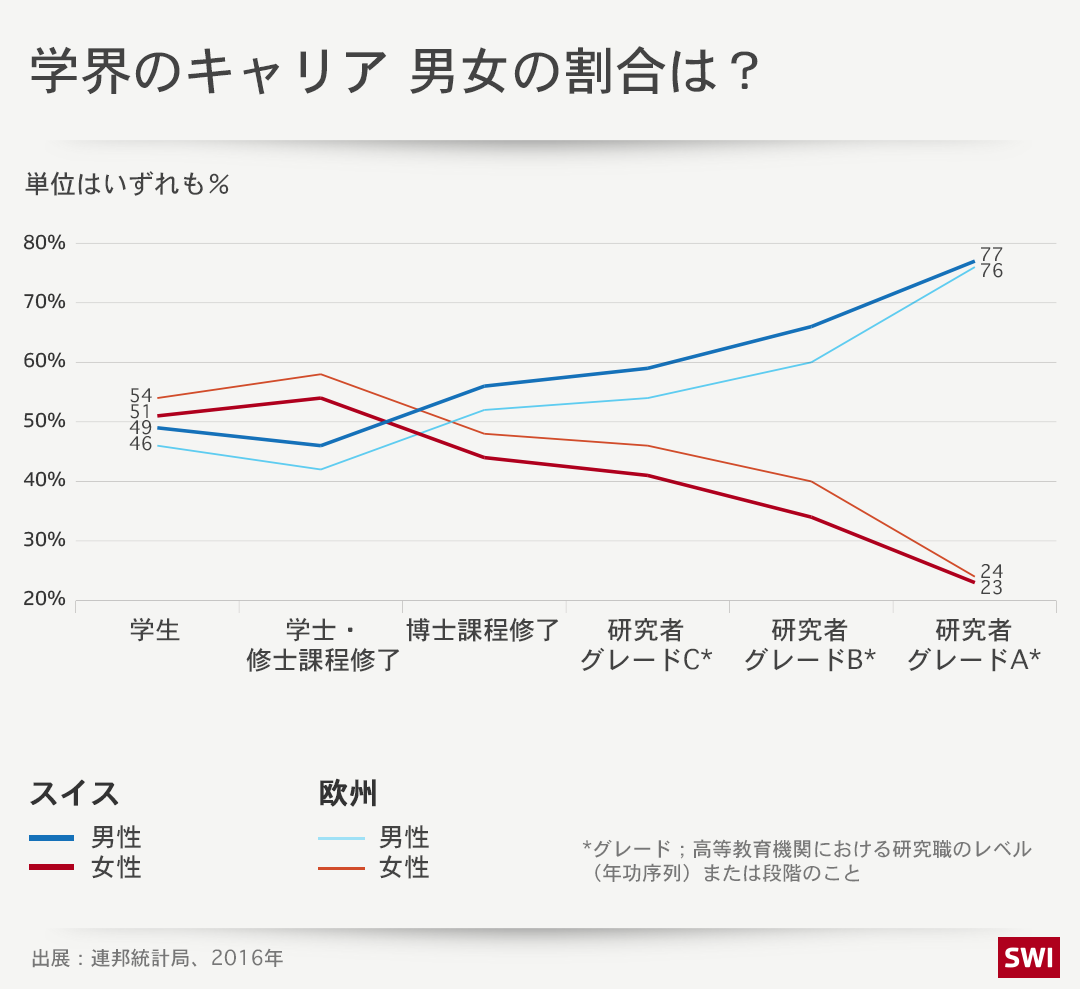

欧州委員会の調査報告書「She Figures2018外部リンク(女性の数字)」によると、スイスも芳しくない。近隣諸国と同様、上の立場になればなるほど、女性の割合は低くなる。

スイス連邦統計局の「女性と科学」に関する統計外部リンクが、これを証明している。2017年は、大学生だと女性の割合は全体の52%で、学士・修士課程修了時では53%を占める。だが、博士課程修了時になると45%に下がり、中堅の研究員では41%、上級研究職では24%に落ち込む。

水漏れパイプ

キャリアが上に行くほど女性の割合が減るこの現象は「水漏れパイプ」と呼ばれるが、こうした傾向は世界各国も同様で、政治、経営、ビジネスなどの他分野でも見られる。

フランス語圏の日刊紙ル・タンがその一例を紹介している。ローザンヌ大学病院の医学生の過半数は女性で、新米医師も女性の方が多い(2017年は62%)。数値が著しく下がるのはその後だ。若い医師を指導する立場の上級医になると女性は28%、医長では12%に落ちる。同病院では2018年まで女性部長がいなかった。

変化する構造と考え方

科学分野も他業界と同様、競争が激しく、早い段階から勝負の連続だ。だが、多くの女性は子育てや結婚などで、キャリアの途中で脱落していく。男性がそのままキャリアを突き進んでいくのとは異なる。

2014年、スイス国立科学財団男女共同参画委員会のスーザン・ガッサー委員長は「家族と研究職のキャリアは両立できないとか、言葉にするのもはばかられるが、男性の方が女性より科学に向いているなどといった潜在意識や間違った思い込みが一因ではないか」と分析した。

科学者は男の職業―というイメージは根強い。化学、物理学、医学のノーベル賞の統計を見ても明らかだ。1世紀超の受賞者を振り返っても、女性は5%に満たない。そして男性教授が自分の研究チームを立ち上げる時、スタッフは女性よりも男性の研究者を好む傾向がある。その傾向は変わりつつあるが、スピードはとても遅い。

女性だけ

対策はある。2017年に始まった国立科学財団の「PRIMA助成プログラム(女性研究者促進プログラム)」は、教授職昇進の見込みがある女性研究者向けの支援事業だ。

同プログラムは対象者の給与と研究費を5年間助成し、女性研究者が独立した研究プロジェクトを行えるよう手助けする。

プロジェクトが始動した初年は22人、2年目は19人が同プロジェクトで助成を受けた。

おすすめの記事

有能な女性研究者はなぜ大学を去るのか?

(英語からの翻訳・宇田薫)

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。