Médecine de genre: la Suisse avance malgré les vents contraires

La médecine de genre peine à s’imposer. Le manque de financement et la résistance politique rendent la tâche ardue. Mais cela n’empêche pas un groupe de médecins suisses de faire progresser le domaine.

Première professeure titulaire de médecine de genre en Suisse, Carolin Lerchenmüller confiait l’an dernier à Swissinfo qu’elle refusait d’être réduite à une mascotte. Son objectif était de faire de la médecine de genre une «discipline universitaire à part entière».

La cardiologue allemande de l’Université de Zurich a réaffirmé ce point de vue, lors du premier Swiss Gender Medicine Symposium à Berne. «Au début, il faut des pionniers, a relevé Carolin Lerchenmüller. Mais, pour perdurer, la médecine de genre ne doit pas reposer sur des individus: elle doit être institutionnalisée.»

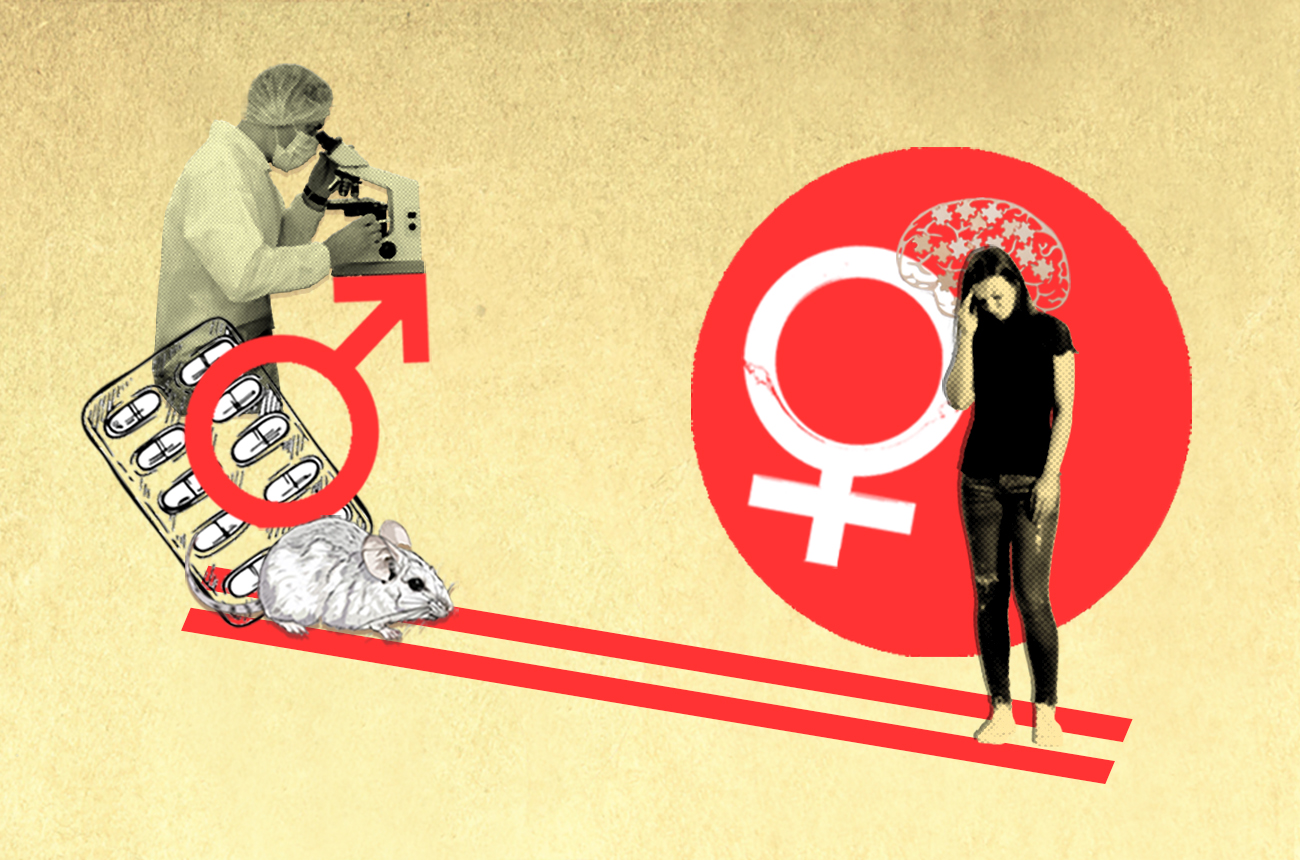

La médecine de genre est une branche émergente qui reconnaît que la santé et la maladie sont influencées par le sexe et le genre. Elle vise à intégrer les aspects biologiques et socioculturels dans la recherche, la pratique médicale et l’enseignement.

Le sexe fait référence aux caractéristiques biologiques telles que les chromosomes, les hormones et l’anatomie. Ces éléments influencent, par exemple, le développement des maladies et la manière dont les médicaments sont métabolisés.

Le genre, quant à lui, concerne l’identité et les rôles sociaux et culturels. Il influence, par exemple, la manière dont les personnes recourent aux soins, expriment ou perçoivent les symptômes, ainsi que les risques ou sources de stress auxquels elles sont exposées dans leur vie quotidienne.

Source: UZH

Des progrès dans ce sens ont été réalisés, a déclaré Carolin Lerchenmüller à Swissinfo. Il existe désormais une association, la Swiss Society for Gender Health (SSGH), un programme de recherche national sur la médecine de genre, ainsi qu’un projet de lignes directrices pour la prise en compte du sexe et du genre en cardiologie.

À l’échelle mondiale cependant, la médecine de genre fait face à des vents contraires, selon Carolin Lerchenmüller. Depuis son entrée en fonction, le président américain Donald Trump a lancé une attaque de grande ampleur contre la diversité et l’inclusion dans les entreprises et la recherche. Les agences de santé et les organismes scientifiques ont supprimé le financement de centaines de projets et censuré des pages web ainsi que des recommandations portant sur la diversité de genre. Sous la pression, les sociétés pharmaceutiques ont également mis la pédale douce sur leurs politiques de diversité, d’équité et d’inclusion.

Carolin Lerchenmüller n’est pas directement concernée. Du reste, «lorsque le plus grand bailleur de fonds public du monde procède à des coupes massives, cela pose un problème à l’ensemble des acteurs», pointe-t-elle.

Elle demeure néanmoins optimiste, un grand nombre de personnes souhaitant faire progresser la médecine de genre. De nombreux spécialistes américains sont désormais plus enclins à collaborer avec leurs homologues européens, indique Carolin Lerchenmüller. «La Suisse gagne en visibilité dans ce domaine, après une décennie d’efforts pour convaincre les responsables de le prendre au sérieux.»

Un tournant marqué par la tenue du premier Swiss Gender Medicine Symposium, qui a eu lieu à Berne les 20 et 21 octobre derniers. Quelque 280 personnes issues du monde académique, de l’industrie et du secteur public ont pris part à l’événement organisé sur deux jours. Environ 12% des participantes et participants venaient de l’étranger.

Une tâche difficile

La médecine de genre en Suisse progresse, mais le chemin reste encore long. Au-delà des obstacles politiques aux États-Unis, les fonds disponibles demeurent limités.

Le Fonds national suisse (FNS) a lancé fin 2023 le premier programme en la matière, intitulé «Médecine, santé et genre», avec un financement de 11 millions de francs, somme prélevée sur un budget annuel total de l’ordre d’un milliard de francs. Pas moins de 140 propositions ont été soumises par 389 chercheuses et chercheurs, mais seules 19 ont pu être retenues faute de moyens.

«Le nombre de propositions reçues montre qu’il existe en Suisse un intérêt et une capacité à étudier cette thématique, s’est réjouie Carolin Lerchenmüller devant le public du symposium. Nous avons simplement besoin de plus de fonds pour y parvenir.»

Onze millions de francs sur cinq ans, c’est dérisoire. À titre de comparaison, le zoo de Zurich a dépensé 57 millions de francs en deux ans pour son parc d’éléphants. «Pour un sujet aussi complexe et crucial, c’est un montant ridicule, a dénoncé Antonella Santucionne Chadha, médecin et neuroscientifique qui a fondé la Women’s Brain Foundation, basée à Bâle. Nous devons aux femmes un siècle de recherche.»

Plus

Les fabricants commencent enfin à penser les médicaments pour les femmes

Ce programme national constitue néanmoins une avancée pour la Suisse, laquelle est à la traîne par rapport à d’autres pays. Bien que certaines universités suisses proposent des cours sur la médecine genrée depuis plus de 20 ans, le pays ne disposait ni de centres ni de chaires universitaires dédiés à ce domaine jusqu’à ces dernières années. Cela est arrivé bien après certaines universités aux États-Unis, en Allemagne et en Suède.

Explication

Le principal défi, estime Carolin Lerchenmüller, reste de faire comprendre ce qu’est la médecine de genre. «Le terme ‘genre’ peut être perçu comme clivant par certaines personnes, mais c’est souvent parce qu’elles ne saisissent pas sa signification dans le contexte médical», explique-t-elle.

Pour les chirurgiens comme Guido Beldi, de l’Hôpital de l’Île à Berne, il existe des raisons très pratiques – et parfois vitales – de prendre en compte le sexe et le genre, en particulier dans le cas des transplantations hépatiques.

Plus

Comment les attaques de Donald Trump contre la diversité pourraient affecter le développement de médicaments

Il cite en exemple la réaction hormonale: chez les hommes, l’adrénaline est libérée plus rapidement, ce qui les protège en cas de chute de tension durant une opération. Les femmes, en revanche, sécrètent du cortisol, l’hormone principale du stress, pendant des périodes plus longues: cela favorise la guérison et pourrait expliquer pourquoi elles récupèrent généralement plus rapidement après une intervention chirurgicale.

Les différences vont bien au-delà des considérations anatomiques. Guido Beldi a rappelé, lors du symposium, que les femmes étaient généralement orientées plus tardivement vers la chirurgie et se voyaient moins souvent proposer les techniques chirurgicales les plus avancées. «Le sexe des patients détermine la manière dont ils réagissent à l’intervention; le genre, quant à lui, influence le moment et la manière dont la personne est prise en charge», a poursuivi Guido Beldi. La prise en compte des facteurs biologiques et sociaux permet d’offrir aux patientes et patients des soins personnalisés, adaptés à leurs besoins.

De nombreuses questions demeurent sur les différences liées au sexe et au genre, principalement selon l’âge, et elles nécessitent des études supplémentaires, a ajouté Guido Beldi.

Les médecins pionniers dans le domaine en Suisse sont conscients que la médecine de genre demeure un sujet politiquement sensible. Ils espèrent faire du symposium un événement annuel, ouvert non seulement aux professionnels de la santé, mais aussi aux responsables politiques et économiques.

«En Suisse, parler de genre comporte un risque de crispation, surtout au regard du climat actuel aux États-Unis», a souligné Carole Clair, médecin à Unisanté à Lausanne et présidente du comité directeur du programme national de recherche «Médecine, santé et genre». «Nous devons dépolariser le débat.»

Texte relu et vérifié par Virginie Mangin, traduit de l’anglais par Zélie Schaller/op

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.