中国発「社会信用システム」、民主主義はどう向き合うか

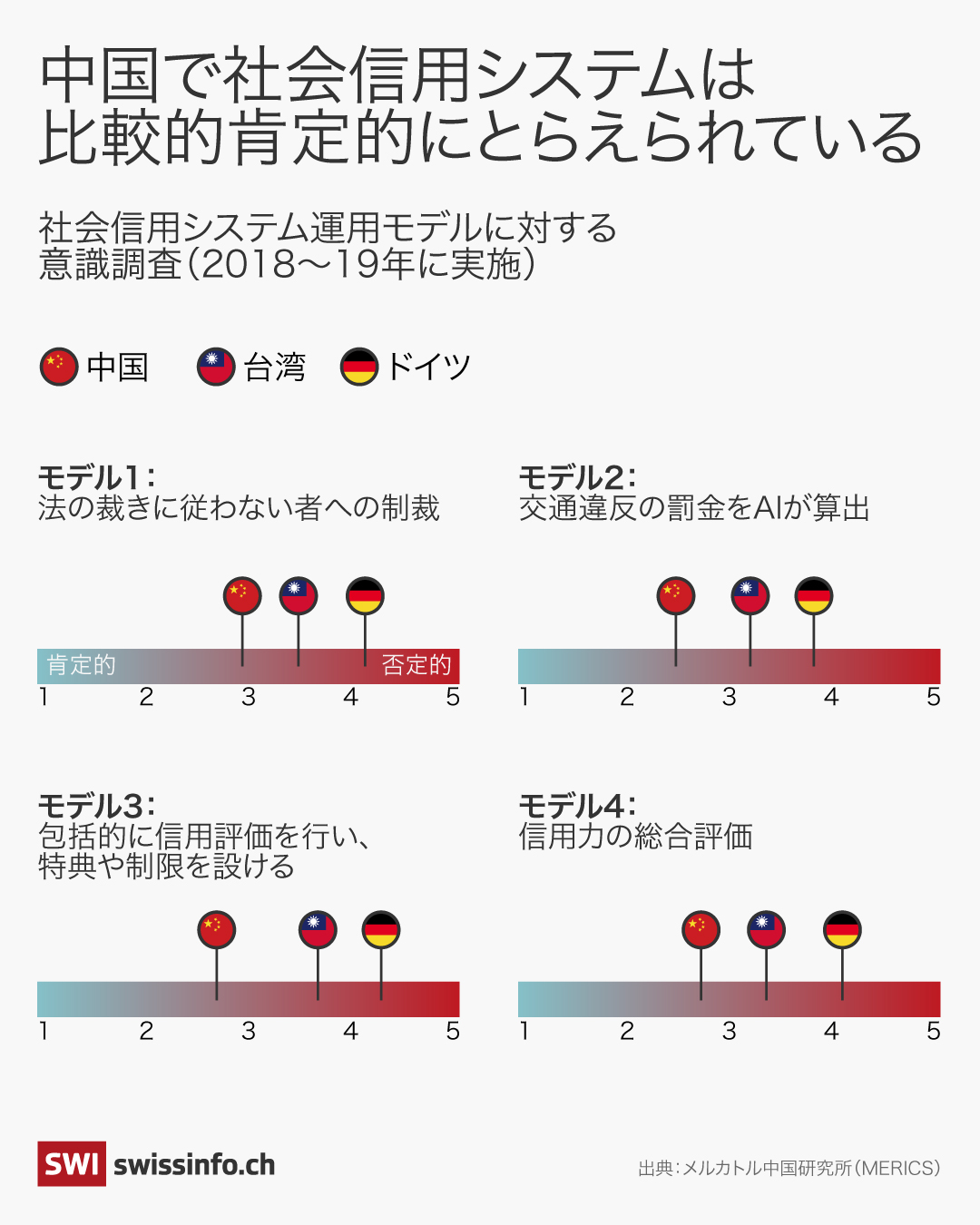

政府が収集したデータで国民をランク付けする——中国で導入された「社会信用システム」は多くの国で懸念を呼んだ。良い行動へのインセンティブは本当に無害か。AI(人工知能)による人物評価はどこまで規制できるのか。民主主義の果たす役割とは。研究者たちはその答えを追い続けている。

おすすめの記事

「スイスのメディアが報じた日本のニュース」ニュースレター登録

駐車マナーを守る。健康的に暮らす。そうした行動や生活態度に報奨(インセンティブ)を与える社会は、一部の人にとっては魅力的に映るかもしれない。だが、多くの人は問題だと感じる。罰則のない「ポイント制」であっても、そうした仕組みはポイントの低い人々を社会の隅に追いやる可能性があるからだ。

中国が試験的に導入した社会信用システムやディストピアを描いた映画が、こうした問題への関心を高めるきっかけとなった。このテーマは社会信用スコア、ソーシャル・スコアリング、インセンティブシステムなど、さまざまな言葉で表現されている。こうした制度を国家による巧妙な誘導だと警戒する人もいる。

「われわれ西側社会が目指すものを考えるときに、中国を基準とするべきではありません」。そう話すのは、スイスで社会信用システムなどを研究するプロジェクトのメンバー、ジョハン・ロシェル氏だ。このプロジェクトはスイス技術評価財団TA-Swissが実施しているもので、調査結果は2026年に公表される。

「慢性的な落ちこぼれ層」が生まれる社会?

ドイツでは2020年、連邦教育研究省(現研究技術宇宙省)の委託を受けた未来研究プロジェクトが、30年代のドイツ社会における6つの仮想シナリオを提示した。その1つが「ポイント制」を導入した社会で、以下のように考察されている。

ポイント制が定着したドイツでは、「データに基づいた公共サービスの最適化」のおかげで生活の質が向上している。政府は「経済活動の最適化や政策目標の達成を支援する予測・管理ツールとして」このシステムを活用している。

人々はAIアシスタントの助けを得て、どのような行動がポイントに値するのか確認し(礼儀正しさか?エコなライフスタイルか?禁酒か?)、逐次再設定していく。ただし、システムの構築や運用については、すべての人の関与が必須である。

新たに「デジタル・リキッド・デモクラシー」が、システムの「運用ルール」を定めることになる。リキッド・デモクラシーは「液体民主主義」とも呼ばれ、オンライン上のプラットフォームを利用して、一人ひとりが直接、あるいは他人に委任して間接的に意思決定に関与する仕組み(またはその概念)だ。

研究レポートは、間接民主制(議会制民主主義)を採るドイツでは、ポイント制の導入はスイスのような直接民主制の手法とセットで考えなくてはならない、と述べている。また、この制度は「新たな対立」を生み出す可能性が高いという欠点も指摘。ひとたびポイントで周囲に後れを取ると、その状態からほぼ抜け出せなくなり、「慢性的に落ちこぼれた層」に定着してしまうという。

AIによるスコア化、欧州は「ノー」

だが、2020年の研究報告以降、こうしたシナリオの実現可能性はむしろ低くなっている。欧州連合(EU)は24年、ソーシャル・スコアリング(AIが個人の社会的行動や性格の予測に基づいて、個人や集団を評価・分類すること、またはそのシステム)に使う目的でのアルゴリズム利用を禁止した。一方、スイスでは今のところ、こうした法規制は存在しない。

オランダ・ライデン大学の中国研究者、アダム・ナイト外部リンク氏はEUの規制を歓迎する。ソーシャル・スコアリングは欧州の価値観とは相容れないと、明確に示したことになるからだ。ソーシャル・スコアリングは人々を単なるデータやスコアとして扱うため、プライバシー、平等、適正な手続きという価値観を脅かす、というのがEUの見解だ。監視のみならず「AI差別」も警戒しなくてはならない、とナイト氏は話す。

違反行為のせいで公共サービスの利用に支障も?

中国の社会信用スコアは今や、全国で確立されたシステムとなった。「地方での実験的な取り組みや話題性の高い試験プロジェクトとして始まりましたが、ここ数年でひそかに法整備が進み、中央政府主導の制度へと変化を遂げました」とナイト氏は説明する。

ナイト氏によれば、その転換期は2022年。「それ以来、当局はこのメカニズムを国家レベルの法規に組み込もうと注力しており、現在では、50本以上の法律に社会信用関連の規定が盛り込まれています」

社会信用システムは今もなお、拒否リストの運用が中心だ。とはいえ、ナイト氏によると、近年の改革で「信用スコア回復」への道が開かれたほか、インセンティブと名誉回復にも焦点が当てられるようになった。飲酒や運動習慣の把握・記録といった試験的プロジェクトは「ひっそりと打ち切られた」。経済活動のほうが「道徳的な規律」よりも重要だからだ。

現時点では、中国に全国民を一元的に数値化したスコアはなく、複数のデータや評価を組み合わせた「執行インフラ」が構築されている。その機能の1つに、個人の違反データに基づく「警告ネットワーク」がある。複数の分野や機関にまたがって情報が共有されるため、場合によっては融資の審査や諸契約、就職、公共サービスの利用などに支障が出るという。

「要は、あらゆるデータを駆使して違反行為を可視化し、人々を管理する強力なツールということです。ルールを破れば、痕跡が残るのです」とナイト氏は説明する。

「中国とは違う」と言い切れるか

だが、EUでも「アルゴリズムに基づいた人物評価」は以前から存在している、とナイト氏は指摘する。「行動を評価して報酬や処罰を与えるという発想は、西側諸国のシステムにも広く採用されています」。EUはソーシャル・スコアリングへのAIアルゴリズム使用を禁止したが、この点にどう対処すべきだろうか。

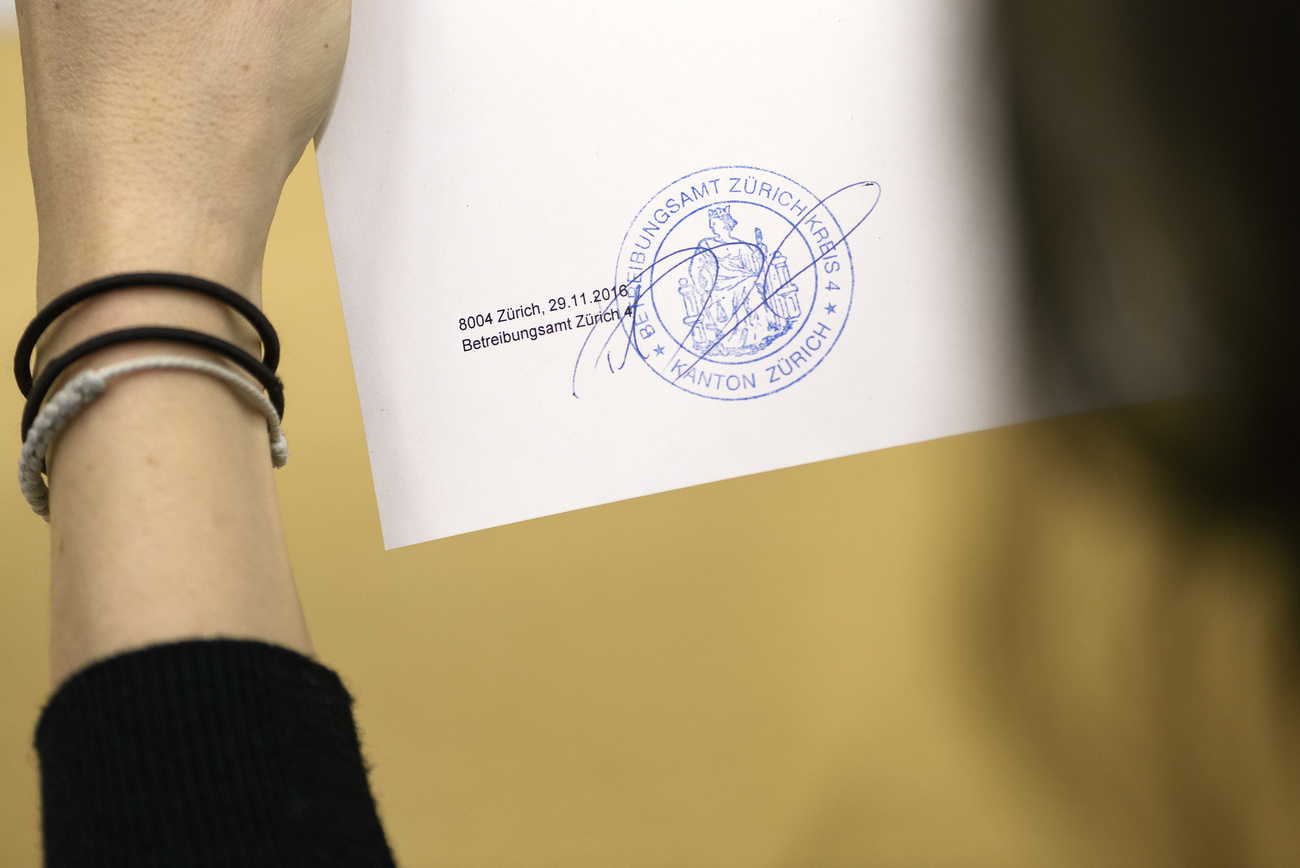

ナイト氏は、民泊仲介サイトAirbnb(エアビーアンドビー)、配車サービスのUber(ウーバー)、クチコミサイトYelp(イェルプ)や信用情報機関においては、個人の評価やスコアが重大な意味を持つと指摘する。公的機関にも類似の制度が存在し、「たとえばスイスでは、罰金や請求書の支払いを怠った人物は債権執行記録簿に記録され、公開されています」と説明する。このリストに記載されてしまうと、住まい探しや「さらには就職にまで」支障が出る可能性がある。これは中国の社会信用システムにおける拒否リスト入りとさほど変わらない、と同氏は話す。

ナイト氏によると、問うべきは、これが中国のシステムと同じかどうか、ではなく「個人データと行動プロファイルが、世界中でサービスの利用にどれほど大きな影響を及ぼすようになっているのか。個人の権利を守るためにどのような安全対策が講じられているのか」という点だ。

どこからがソーシャル・スコアリング?

ジョハン・ロシェル氏は、社会の仕組みの中で「何がソーシャル・スコアリングに該当するのか、その見極めは困難です」と語る。TA-Swissの研究プロジェクトはまさに今、この課題に取り組んでいる最中だという。

「EUはAI規則で、ソーシャル・スコアリングを禁止していますが、それが具体的に何を指すのか、どこまでを対象とするのか、明確な定義はまだ存在しません」。今後、法的な事案が発生した場合に、どのようなケースが禁止事項に当たるのか徐々に判明するだろう、というのが法学者であり哲学者でもあるロシェル氏の見解だ。

だが、ロシェル氏は、公的機関や民間企業も「自分たちが導入している仕組みが、ソーシャル・スコアリングなのか、そうではないのか、当事者もわからない」状態が今後も続くだろうと予想する。同氏が懸念事項として挙げるのは、オープンな議論が足りないこと、そして「試験運用という触れ込みで、ソーシャル・スコアリングが導入されるのではないか」ということだ。

ロシェル氏は、こうしたシステムや社会的ラベリングを可能にするツールの導入について、教育や治安など公益に関わる領域では特に慎重な対応が求められるとし、数年前にスイスで物議を醸したアプリを例として挙げた。このアプリの対象は教師やソーシャルワーカーなどで、生徒がテロ行為に走る恐れがあると判断した場合に、専門の相談機関や当局に連絡ができる機能が備わっていた。アプリ提供元のウェブサイトは現在、閉鎖されている。

日本では金融関連の信用スコアは普及しつつあるが、その他の分野への導入には抵抗が強い。例えばIT大手ヤフーが利用者の信用度を数値化する「Yahoo!スコア」は2020年8月、発足からわずか1年強で終了した。ヤフーIDに紐づいた消費者の利用実態から算出した信用スコアを、提携企業による優待サービスなどに生かす目的だった。だが初期設定でスコア算出を許可する仕様などに批判が集まり、利用は広がらなかった。

「任意」の選択が強制に変わるとき

ロシェル氏によると、治安のほかにも輸送、環境、健康といった領域でのAIやデータの活用、インセンティブシステムの導入は排除の温床となる可能性があり、慎重になるべきだという。その1つの例が、ドイツのフリードリヒ・メルツ新首相が先の選挙戦で提案した公的健康保険料の割引だ。健康データを評価や分析に使うことに同意した人はすべて、保険料が10%割引されるというものだ。同意はあくまで任意であるため、この提案は一見まったく問題がないように思える。

だが、実はそこにこそ問題があるというのが、ロシェル氏の見解だ。義務や禁止というものは明らかな強制だが、任意提供であれば、それは本来自由な選択のはずだ。ところが、データ提供をしないという選択をした人が社会的な不利益を被り、金銭面の負担が増加するのであれば、それは任意提供が事実上の義務にすり替わったことになる。つまり、自由な選択という建前はもはや意味をなさなくなってしまう。

メルツ氏の提案は2025年初頭、大きな反響と批判を巻き起こした。そして、スイスでも—同様のテーマはすでに国会で取り上げられている。同氏はこうした公の場での議論を歓迎し、ナッジ(訳注:それとなく望ましい行動へ誘導する手法)に対する「一種の防波堤」になると評価する。

スイス国民議会(下院)議員で国民党(SVP/UDC)のトーマス・ブルクハー氏は2020年の議会で「行動誘因と行動経済学の『ちょっとした』心理トリック」について、政府はどのような見解なのか、これが民主主義や法治国家の原則と両立すると考えているのか、と質した。政府は「行動経済学の知見と手法は(中略)、一部の領域において役割を果たすことが可能」と答弁している。望ましくない行動を直接禁止するのではなく、ナッジが活用できると考えていることがうかがえる。

一方、ドイツの未来研究プロジェクトの報告者たちは、民主的な手続きを通じてリスクを軽減できるという見方について、2020年のレポート発表当時よりも懐疑的になっている。執筆者の1人であるミヒャエル・アストア氏はスイスインフォに対し、インセンティブシステムの導入は、もともと直接民主制の導入とセットで考えられていた、と説明した。市民が直接意思決定に参加することで、システムの濫用や社会的分断リスクを防いだり、社会ニーズの変化に応じて柔軟に調整したりできるためだ。

だが、現在のアストア氏はこうした仮説をより批判的にとらえているようだ。「多くの民主主義国家が右傾化していることを背景に、民族主義的・人種差別的、あるいはその他いかなる動機によるものであれ、その種のシステムによって社会がコントロールされることへの懸念が強まっている」彼らが仮想シナリオに描いた前向きな社会変化の実現は、ますます遠くなっている。

※この翻訳記事は読みやすかったですか?アンケート外部リンクにご協力をお願いします!

編集:David Eugster、独語からの翻訳:吉田奈保子、校正:ムートゥ朋子

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。