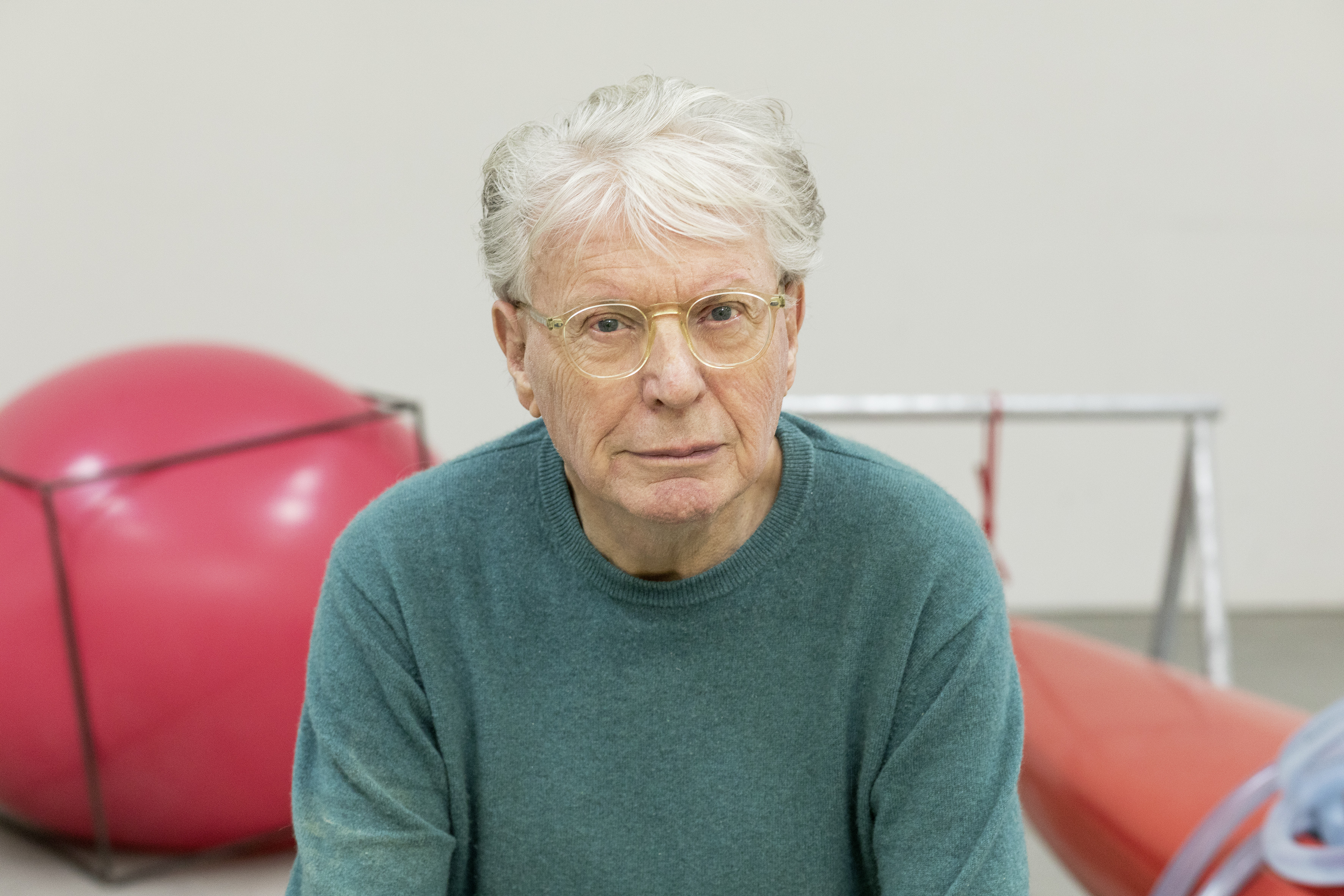

自然と遊ぶ「彫刻家」、スイス人アーティスト・ロマン・ジグナー

火山が火を吹き、山は崩れ、テーブルは空や海へと旅立つ——。スイス人アーティスト、ロマン・ジグナー氏は、身近なモノを題材とした「彫刻」作品で独自の世界観を表現する。そんな同氏の作品展がチューリヒ美術館で開かれている。

おすすめの記事

「スイスのメディアが報じた日本のニュース」ニュースレター登録

スイス国内で、ここ数百万年の間に活動した火山は1つもない。最後に溶岩が流れたのは、プレート移動によりアルプス山脈が形成された時だとされている。 だが1986年、スイス東部アッペンツェル地方のカモール山が、2分間にわたり「噴火」したことがあった。

実はこの噴火は自然現象ではなく、今日のスイス芸術界の重鎮、ジグナー氏によるアート作品だった。同氏は山頂に火薬を仕掛け、その山を一時的に火山へと変えるというパフォーマンスを行った。

「土砂崩れや雪崩など、自然が破壊的な一面を見せる瞬間に魅力を感じます。穏やかな小川でも、増水して猛威を振るうことがあります。自然はいつでも大人しいとは限りません。そんな時、自然は『気を付けろ!私を甘く見るな』と声を上げているのです」。同氏は、swissinfo.chにそう語る。

誤解され続けたアーティスト

ジグナー氏は長年、スイス東部出身の一風変わった製作者と見なされてきた。スイス国内のメディアからは、いまだに「悪童」と揶揄される。

しかし国際的に最も重要なスイス人アーティストの1人でもある。アートコレクターはもちろん、芸術にはさほど詳しくないインターネット上のファンコミュニティーからも、幅広い支持を集める。

最初の転機は1987年、ドイツのケッセルで開かれた現代美術の国際展「ドクメンタ」へ参加したときだった。大量の紙を風に乗せてばらまき、すぐに崩れ去る「Papierwand(紙の壁)」を作り出すパフォーマンスを行った。

花火への愛着も強い。ある動画では、ロケット花火で頭にかぶった帽子を吹き飛ばし、別の動画では、オフィスチェアに座ったまま花火の力で回転する姿を見せた。

同氏の作品の多くは、スラプスティックコメディ(体を張ったコメディ形式の1つ)のような短い展開のあるストーリーを描く。今日ではそれが、ソーシャルメディア上でも注目を集めている。スイス国内ではシグナー氏を「爆発系」アーティスト、何よりもまずエンターテインメント性の高い存在と紹介されることが多い。

その一方で、スイスの爆発パフォーマンス専門家という俗っぽいレッテルを貼られてしまうことは、同氏の本意ではない。チューリヒ美術館での作品展開催にあたり、同氏はメディア各社に対し、爆発や発破を連想させるような見出しを使わないよう求めた。そのような見出しは、作品の本質を正しく捉えていないからだという。

自然とともに創る芸術

今回の作品展は「Landschaft (風景)」と、これまで同様、穏やかなタイトルが付けられている。

通常、美術館の展示は建物内で完結するが、今回はチューリヒ美術館の空間が存分に生かされている。展示室の窓からは市街の風景や木々、行き交う自動車が見渡せ、陽光が降り注ぐ。仕切りも設置されていない。

1つだけ、仕切りを設置しなければならなかった作品がある。モーターで激しく回転しながらオーナメントを吹き飛ばすクリスマスツリーだ。来場者がけがをしないよう、白い壁とガラスの仕切りが設置された。オーナメントは床に散乱したままになっている。

同氏が繰り返し語ってきた理念がある。それは、自然を大いなるインスピレーションの源としてではなく、共同制作者として捉えるということだ。自然の力があって初めて作品は完成する。

重力に身を委ねることも、ジグナー氏にとっては自然との共同制作の一形態だ。胴長をはき、その中にゆっくりと水を注いでゆくという作品がある。重力によって体は徐々に地面へと沈み込み、最終的には立っていられなくなる、というものだ。

土砂崩れを再現した作品も、自然との共同制作といえるだろう。

創作活動の原点

ジグナー氏は遅咲きの芸術家だ。1938年に生まれ、1960年代半ば、闘病生活をきっかけに彫刻の道を志した。美術学校に通っていた1969年、転機が訪れる。スイスの著名キュレーター、ハラルド・ゼーマン氏がベルンで開いた展覧会「態度が形になるとき」を訪れたことが創作活動に大きな影響を与えた。

この作品展は、静的なものという彫刻の概念を覆した。それぞれの背後にある神話の存在がより一層重視されるようになり、当時のアーティストたちは独自の理論を確立しようと研究に明け暮れた。戦後ドイツを代表するアーティスト、ヨーゼフ・ボイス氏もその一人だ。

>>1969年の「態度が形になるとき」に関するスイスのテレビ番組映像

ジグナー氏の作品に、ボイス氏の影響を見出す人は多い。ジグナー氏は「ヨーゼフ・ボイスをもちろん知っていますし、意識もしています」と話す。「影響があることは言うまでもなく、私の立場が中立でないことは明らかです。ただし、私はさまざまな精神的潮流を取り入れる自由を謳歌しています。自身の内なる声には耳を傾けなければなりません」

同氏の芸術は、1970年前後の美術界における革新の一部を担う。風景そのものをアトリエとして利用する「ランドアート」の担い手にもみえる。

ところが、ロバート・スミッソン氏のようなランドアートを象徴するアーティストたちとは異なり、同氏は自然の中に自身の作品を残すようなことはしない。あくまでパフォーマンスアートだ。とはいえ、実際に観客の前でパフォーマンスを行うことは居心地が悪く、最終的には作品を録画するスタイルに落ち着いた。

映像という彫刻

1970年代から、ジグナー氏は自身がちょっとした「出来事」と呼ぶものを被写体として、スーパー8mmフィルムに記録するようになった。椅子を吹き飛ばす様子、風船で氷の層を突き破る様子、橋を焼き払う様子などが収められている。

自身を芸術史の文脈の中に位置づけることには関心がないが、使う技能については明確な自覚があるという。「私はずっと、自分のことを彫刻家だと思っています。このような意味での彫刻家ではありませんが」と言い、ハンマーを振り下ろすような仕草を見せる。彫刻家とは「今日では幅広い意味を持つ概念です。動画も彫刻の一形態と言えます」という。

チューリヒ美術館での作品展は、静的なオブジェを主に展示している。しかし同氏が本当に心惹かれるのは、モノが変化する瞬間だ。

ゆっくりとした変化にも強い関心の目を向ける。例えば同氏のある作品では、スイス北東部アッペンツェルから東部ザンクト・ガレンまで導火線を引き、道中に設置した200もの小さな円錐状の火薬に火を点けながら、35日間かけて燃やし続けた。この彫刻作品では、派手な爆発が起きるわけではない。ただゆっくりとした時間が流れるだけだ。

ジグナー氏の作品は、日常からの壮大な脱出劇という印象を与えることも多い。ある作品には、接着テープで繋ぎ合わせた2本の傘が登場する。嵐の中、一方の傘が風にあおられてもう一方の傘を引きずろうとする。もう一方の傘は抵抗しながらも一緒に舞い上がり、両方の傘がジグナー氏の手を振り払って空へと脱出してゆく。

権威主義への抵抗とモノの解放

スイスで育った子どもなら学校の授業で一度は読んだことがある物語に、このようなものがある。ある年老いた男が人生にあまりにも退屈し、苛立ちながらこう叫ぶ。「何かが変わらなければならない」

その男は、周りにあるさまざまなモノに新しい名前を与え始める。ベッドは「絵」、テーブルは「じゅうたん」、椅子は「目覚まし時計」。結局、自身の言葉が周囲に通じなくなったことで男は孤独に陥り、物語は物憂げな結末を迎える。

これはスイス人作家ペーター・ビクセル氏が、1968年に教育分野で反権威主義運動が吹き荒れた時代、淡々とした怒りを込めた、大人のための童話として出版された。

ジグナー氏の作品にも、どこか似たような反権威主義的な抵抗の精神がある。異なるのは題材とするモノに対し、一段上の自由を与えていることだ。単にモノの名前を変えるのではない。また、フランスのアーティスト、マルセル・デュシャン氏が男性用小便器に「泉」と付けたように、知覚について問いかける道具にしているのでもない。

今回の作品展を担当したチューリヒ美術館のキュレーター、ミルアム・ヴァラディニス氏は「ジグナー氏の作品では、モノは登場人物になります。テーブルは船員となって流氷の海に浮かび、空を飛び始めるモノもあります。こうしたモノは、自身が本来持つ意味から解き放たれ、小さな革命を成し遂げるのです」と話す。

ジグナー氏の作品の特徴は、題材とするモノをさまざまな「物質の状態」の中に置いて描写することだ。「空を飛ぶテーブルもあれば、水中を泳ぐテーブルもあります。何となく選んだわけではありません。テーブルを使って何かをする前には、じっくりと考える必要があることがほとんどです」

このように、テーブルもまた多くの側面を持つのだという。「私が使うテーブルは、決して上品なテーブルではありません。スープを飲み、議論し、時にはお金のトラブルなどが起こるような見慣れたキッチンテーブルで、家族の象徴です」

そんなテーブルを空中に吹き飛ばすこともあれば、風船を付けて浮かせたり、ドローンで飛ばしたり。海に流したものもある。「そのテーブルを二度と目にすることはありませんでした。見えたのは揺れる波だけで、そのうち海底に沈んでしまったに違いありません。私はそのテーブルを運命の手に委ね、置き去りにしたのです」。そう語る同氏の声には、若干の後悔の念がにじんでいた。

編集:Benjamin von Wyl、独語からの翻訳:本田未喜、校正:宇田薫

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。