「スイスの外国人人口は、無視するには多すぎる」

スイスでは、住民の3人に1人が国政選挙や住民投票に参加できない。ほとんどがスイス国籍が無いという理由からだ。世界で最も多く国民投票が行われる国に住みながら投票できないという現状を、当人たちはどう受け止めているのだろう。

ルツェルン大学で博士課程に在籍する傍ら多様性アドバイザーを務めるエステファニア・クエロさんは、エクアドルとドイツの国籍を持っている。4年前からスイスに住む彼女は「これまで色々な国に住んだが、自分の人生や幸福が他の住民によって決められるという状況に直面したのはスイスが初めて。自分にとっては非常に新しい体験で、かなり居心地の悪い思いをすることもある」と話す。

そういった気持ちにさせるのは特定のテーマだ。「特にブルカ禁止の国民投票は衝撃だった。私はニカブを着用しないしイスラム教徒でもないが、自分は歓迎されていないと思った。異文化を感じさせる人間はスイスにいて欲しくないというメッセージだと受け取った」(クエロさん)

直接民主制では、国民に政治的決定への参加機会が与えられる。その一方で、投票の都度、誰が有権者でないかもまざまざと示される。

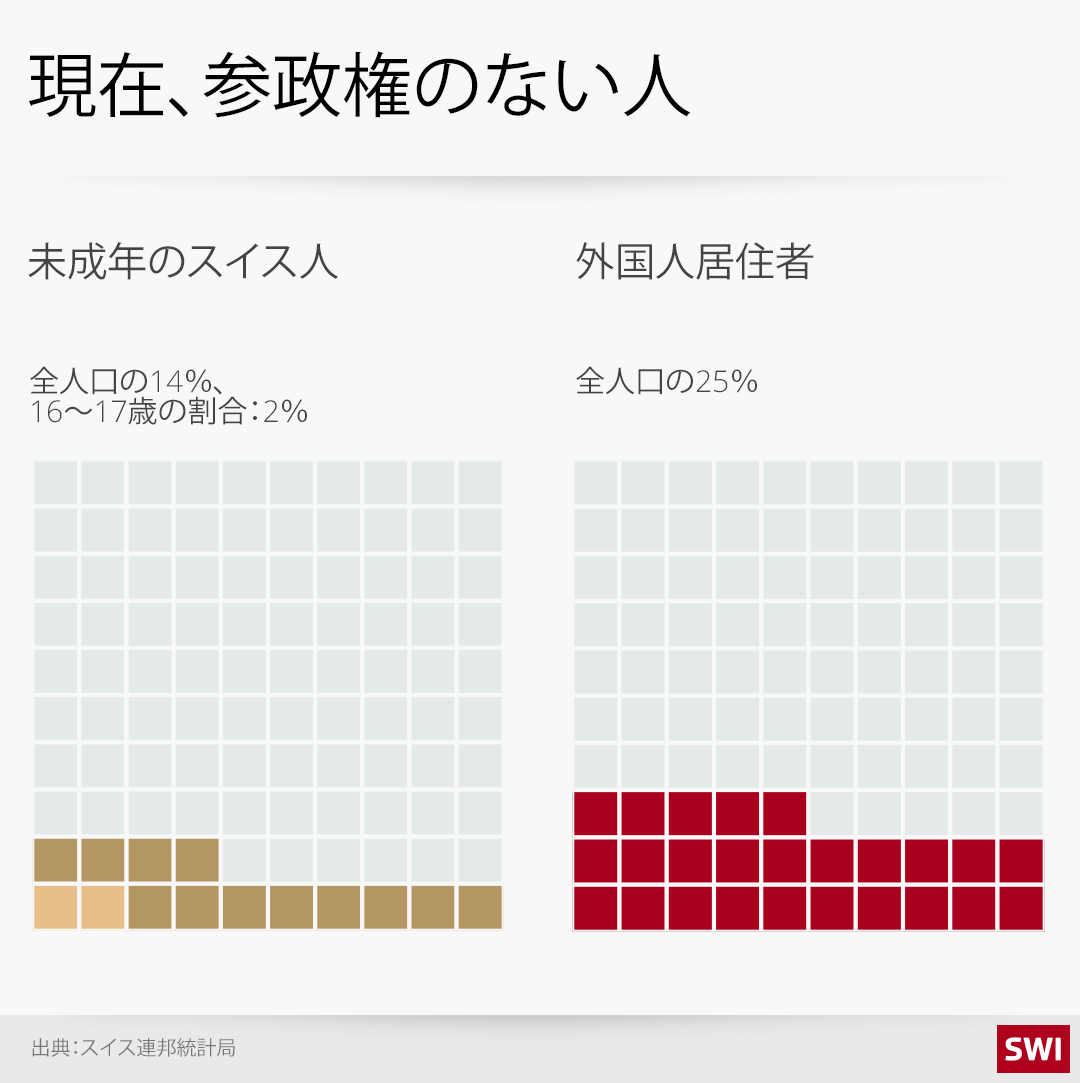

スイスでは、人口約870万人のうち約35%が国政レベルでの投票権を持たない。クエロさんは「よく『国民が審判を下した』と言う。しかし、35%が投票できない状況でそうした言い方は受け入れがたいし、間違いとすら言える。それはスイスの全住民ではなく特定の人々やグループだ。その人たちが他の人々について決定権を持ち、同じスイスの住民である残りのグループを支配している」

国政レベルの参政権を持たない最大のグループは外国人だ。この点でスイスは諸外国と足並みをそろえる。市民権を持たない人に国政レベルの参政権を認める国は、世界でもチリ、ウルグアイ、ニュージーランド、マラウイの4カ国しかない。しかし、スイスでは外国人比率が高く約4人に1人がスイス国籍を持たない。そのため、外国人居住者の参政権問題は他国に比べてより切実だ。

自治体によってはおかしな状況も生じる。例えばアールガウ州シュプライテンバッハでは、2019年の国政選挙時、成人の外国人数はスイス人有権者と同数で、有権者の占める割合は全体で人口の39%しかなかった。しかもシュプライテンバッハでは投票率が非常に低く、結局投票したのは全住民の10%に過ぎなかった。

他にも、民主主義的政治参加から非常に長く排除されていた大きなグループがある。女性たちだ。

おすすめの記事

女性参政権への長い道のり

決定権は他人の手に

政治団体オペレーション・リベロの共同代表サニヤ・アメティ氏は「外国人居住者の割合は、もはや無視できない規模だ」と述べる。

アメティ氏は3歳の時、両親に連れられてボスニアからスイスに逃げてきた。彼女が若い頃スイスでは、特に右派国民党陣営から移民政策に関し様々な国民投票案件が提出され、バルカン諸国からのディアスポラ(離散した民)に対し悪感情をあおった。

同氏は「私や両親は直接影響を受ける立場にもかかわらず、これらの投票について発言することができなかった。外国人やイスラム排斥政策の圧を背負って耐えるしかなく、非常に悔しい思いをした」と振り返り、それが政治の世界に入るきっかけの1つでもあったと述べる。

スイスで生まれ、スイスで教育を受けたヘンドリック・ヤンセンさん(仮名)は「政治に関心を持つようになったきっかけは大量移民反対イニシアチブだった」と語る。現在、ヤンセンさんは行政機関で働いており、公の場で政治的発言をすることができない。そのため記事では仮名とした。

おすすめの記事

スイス人口の25%を占める外国人 その内訳は?

オランダ人であるヤンセンさんは、他地域からの移民に比べれば楽な立場だと強調する。「北欧出身者がトラブルに遭うことはまれ。私の出身国を言うと『それならば良い部類だ』などと言われる。しかし、法の下では誰もが同じ扱いだ。例えば国外退去に関する法律が厳しくなれば、スイスのパスポートを持たない人は全員が等しく影響を受ける」

移民統合政策としての参政権?

スイスに帰化すれば投票にも参加できる。なぜそうしないかと問われるとヤンセンさんは「少なくとも自治体レベルでは国籍が条件であってはならない」と答えた。ヤンセンさんは、地元の複数の協会で積極的に活動したりボランティア活動をしたりしており「地域社会に貢献しているのだから、意思決定への参加も認められるべき」と訴える。

この点は、まさに外国人参政支持派の主張の核でもある。スイス国籍を持たない居住者もごく普通に社会参加し税金を納めている。それなのに、そのお金の使い道については発言権が無い。そこに疑問が生じる。さらに、彼らはスイスに住む全ての人々と同様、スイスの法律に従わなければならない。そこで、なぜみんなが守らねばならないルールについて一部の人々は発言できないのかという問いも生まれる。その一方で、スイスで納税せずスイスの法律にもほとんど縛られない在外スイス人にはスイスでの選挙権が与えられている。

なお、たとえヤンセンさんが赤いスイスのパスポートを欲しがったとしても、さしあたっては不可能だ。というのも最近引っ越しをしたからだ。わずか数キロメートルの移動だったが、自治体の境界線を越えた。従って、帰化申請ができるようになるまでには新たに数年間、待たねばならない。

一方、アメティ氏は帰化し、現在は自由緑の党所属の政治家として活動している。彼女は「チューリヒ市で帰化手続きができたのは幸運だった」と強調する。「帰化手続きはどこでも同じように公平というわけではなく、中にはあからさまに嫌がらせをする自治体もある」からだ。

同氏は、政治参加を通じて移民の社会統合を図るという方法に再度スポットを当てるべきだと主張する。その効力はイェンス・ヴェーバーさんの例で示されている。

ヴェーバーさんは、アッペンツェル・アウサーローデン準州トローゲンの住民だ。トローゲンはドイツ語圏スイスでは少数派の、外国人にも選挙権がある自治体の1つ(情報欄参照)。ヴェーバーさんは2006年、米国人として地元議会に当選した。swissinfo.chのパネルディスカッションに参加した際、ヴェーバーさんは「06年にトローゲンに移り、『これでようやく政治に参加できる!』と思った。その日は、私の人生の中でも最高の日だった」と語った。「その経験が忘れられず、スイスに帰化する意思が固まった」

スイスのフランス語圏ではほとんどの州が、外国人居住者に自治体レベル、一部では州レベルの参政権を認めている。一方ドイツ語圏では外国人が投票に参加できるのはアッペンツェル・アウサーローデン凖州とグラウビュンデン州の一部自治体のみ。チューリヒなどいくつかの州では外国人の投票権について議論が進められている。ソロトゥルン州では今年9月、外国人の投票権を求めるイニシアチブが否決されたばかり。

多様性をスイスの自己認識に

しかし、スイスで市民権を持たない多くの人々を正当に扱おうとするならば、投票や帰化に関する法律を見直すだけでは不十分だ。

クエロさんは「スイスとは何か、何者なのかをもっと率直に議論しなければ。社会に実在する多様性を反映した自己認識を持つことがスイスには必要」と訴える。

ヤンセンさんは「スイスの文化は単一だと主張する人は、レシュティの溝(スイス国内の言語圏による文化の違い)について一度説明して欲しい」と言う。「スイス人はみんな同じではない。スイス人の間に見られる違いは、外国人との違いに比べて必ずしも小さくはない」

(独語からの翻訳・フュレマン直美)

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。