La nueva generación de refugiados saharauis ante «cero perspectiva de futuro»

Laura Fernández Palomo

Campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia), 3 nov (EFE).- Mujeres saharauis, como Batoul Mohamed el Abd, fueron las primeras en llegar hace medio siglo al inhóspito desierto argelino desde el Sáhara Occidental, y quienes comenzaron a «gestionar» la vida de estos asentamientos, con escuelas en trincheras subterráneas, que se han prolongado más de «lo esperado» y hoy acogen decenas de miles de refugiados dependientes de la ayuda humanitaria.

Salma llegó cuando tenía 14 años, en noviembre de 1975, después de que su familia escapara cuando una noche en El Aaiún «las luces se apagaron»: «Esa misma noche entraron los marroquíes y las calles se llenaron de gente extraña. Ya no estaban los españoles (que ocupaban el territorio desde 1884), cuenta a EFE sobre la decisión de su exilio poco antes de que comenzara la Marcha Verde que lanzó Rabat.

«Los españoles ya habían vendido todo a Marruecos y desaparecieron», considera Salma sobre aquellos movimientos militares, antes de la movilización civil marroquí de la Marcha, que derivó en los Acuerdo de Madrid del 14 de noviembre por los que España entregó la colonia del Sáhara a Marruecos y Mauritania.

Para Batoul fue todo una «conspiración» que «llevó al desplazamiento de miles de saharauis hacia el sur de Argelia caminando a pie, huyendo del bombardeo brutal marroquí».

Jaimas de mujeres

Muchos de los niños y niñas que nacieron entonces crecían sin sus padres, que se quedaron combatiendo (hasta el alto el fuego con Marruecos de 1991) y solo visitaban los campamentos «cada seis meses,» así que estos se conocían como «las jaimas de las mujeres».

Las saharauis comenzaron a gestionar la vida diaria. Formaban en las escuelas, como la emblemática 27 de febrero, y también hacían guardias por las noche ante el temor de ataques.

El éxodo creó un gran asentamiento de refugiados que comenzó a dividirse en wialayas (provincias) con el nombre de las grandes ciudades del Sáhara Occidental: Esmara, Bojador, El Aaiún, Dajla y Auserd son los cinco campamentos que hoy acogen más de 170.000 saharauis, según el último censo de 2018.

Rabuni, la zona administrativa donde hoy converge la gestión liderada por el Frente Polisario, completa un «urbanismo» en medio del desierto donde las jaimas están siendo sustituidas por el adobe y el cemento, ante las condiciones extremas del entorno y las necesidades de una estancia prolongada.

Sobrevivir por la ayuda humanitaria

Como todo campo de refugiados en tierra ajena, cuyos recursos no pueden explotar, sus residentes no han podido desarrollar una economía, más allá de alimentarse con sus propias cabras, camellos y gallinas, por lo que la mayoría sobrevive de la ayuda internacional, cada vez más exigua.

Los campamentos no tienen sistema bancario, la electricidad llegó hace solo una década, las gasolineras son manuales que dispensan desde bidones de plástico y lo único asfaltado son las carreteras que atraviesan el desierto y unen los campamentos.

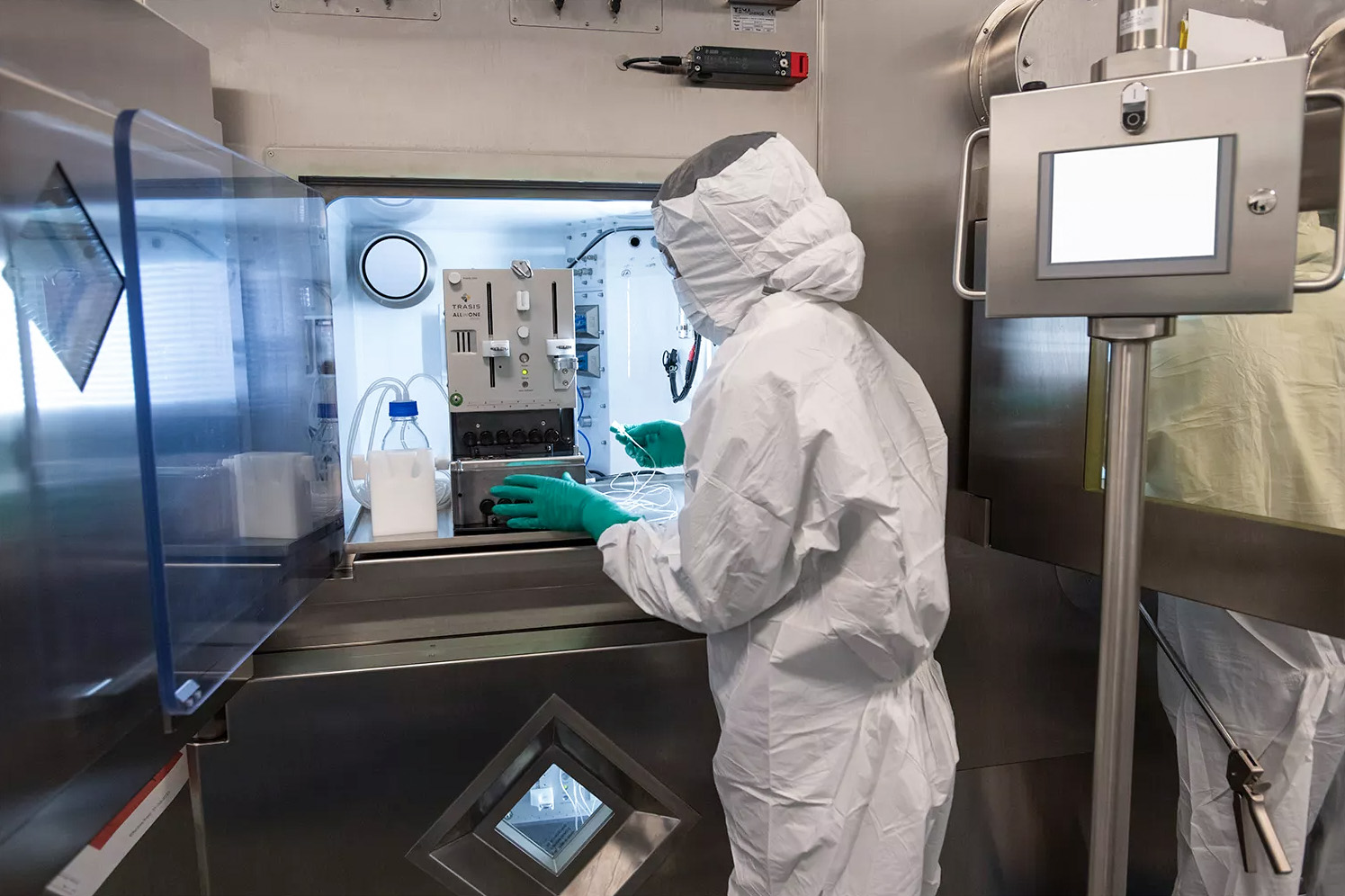

Aunque cada wialaya cuenta con un hospital regional – además del central en Rabuni-, donde se ofrece asistencia médica gratuita, la falta de especialidades y suministros médicos dificulta el cuidado de una población que sufre altos niveles anemia y nutrición deficiente que afecta a la salud.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA), básico para la superviviencia de la población refugiada, ha sufrido un drástico recorte que afecta tanto al número de beneficiarios como a la canasta básica que ofrece con, cada vez, menos nutrientes.

Este año 2025, con los «recortes sin precedentes» que han sufrido las agencias de Naciones Unidas, la situación humanitaria -como la salud, el agua y la nutrición- está empezando a generar desafíos «alarmantes» para las ONG que trabajan en terreno, muchas de ellas españolas.

«Un 70 % está en riesgo de inseguridad alimentaria», asegura en declaraciones a EFE Ana Hidalgo, de Médicos del Mundo sobre los últimos indicadores de un consorcio que componen 17 organizaciones que actúan en terreno y que han elevado a Bruselas ante «su preocupación».

Y existe un desafío mayor: «la salud mental», remarca Hidalgo.

«Después de 50 años, ya son tres generaciones. Una primera que tiene otras herramientas (para afrontar la realidad) porque han vivido el exilio y conocen su tierra, pero la tercera generación no conoce otra cosa más que la arena de este desierto y ha visto como la comunidad internacional le ha ido dando la espalda», detecta.

«Una generación que se encuentra con cero perspectivas de futuro», alerta sobre medio siglo de refugio saharaui. EFE

lfp/jlp

(foto) (vídeo)