Lettres d’amour et technologie font renaître un film suisse majeur

Tourné en 1934 par un Estonien né dans la Russie impériale, mais qui avait fui la révolution bolchevique, un film suisse pionnier revit après sa remise en état. C’est au festival du film de Bologne, en Italie, que Swissinfo a rencontré les restauratrices de Rapt, échec commercial à sa sortie, mais jalon du 7e Art en Suisse.

La cour intérieure du Ciné Lumière de la Cinémathèque de Bologne sert d’îlot de fraîcheur aux archivistes, critiques et cinéphiles conviés au festival Cinema Ritrovato consacré aux œuvres restaurées. Échappant à la canicule sous les arbres et des bâches disposées comme des hamacs, les festivalières et festivaliers se réunissent ici entre deux projections pour se désaltérer et discuter à l’ombre des trésors du jour.

En juin, Swissinfo a rencontré dans cette cour Caroline Fournier, directrice du patrimoine à la Cinémathèque suisse, et Julie le Gonidec, chargée du laboratoire numérique. Ainsi que Camille Blot-Wellens, restauratrice indépendante. Elles décryptent pour nous l’une des remises en état les plus attendues au festival cette année, et œuvre cruciale du septième Art suisse: Rapt de Dimitri Kirsanoff de 1934.

À sa sortie, le premier et unique film «suisse» de ce réalisateur avait été salué par plusieurs critiques, mais ce fut surtout un bide commercial condamnant cette œuvre à l’oubli des décennies durant jusqu’à sa redécouverte dans les années 1970-80. Aujourd’hui, on loue ses mérites pour son mélange bizarre entre mélodrame pastoral et surréalisme. Rapt est aussi cité parmi les œuvres les plus sous-estimées de la transition qui s’est opérée entre le muet et les débuts du cinéma parlant.

Pour venger un chien

Abordant sans détour les contradictions de la société suisse d’avant-guerre, ce film retrace l’histoire d’un homme d’un village isolé, catholique et francophone du canton du Valais, qui kidnappe une femme d’un village protestant et alémanique de celui de Berne pour, parmi les rebondissements de cette intrigue, venger un chien assassiné.

«Nous n’avons pas seulement visé une restauration parfaite d’un point de vue technique, mais souhaitions aussi en faire un projet de recherche pour contextualiser ce film. Nous avons collaboré avec Camille Blot-Wellens pour qu’elle étudie plusieurs versions du film et son histoire physique», éclaire Caroline Fournier, la veille de la projection.

C’est Camille Blot-Wellens qui a découvert que ce film était une production suisse et non franco-suisse comme décrite longtemps. «L’idée n’était pas de rendre ce film uniquement esthétique, mais de comprendre l’œuvre et pourquoi nous la restaurions», ajoute-t-elle.

7e Art d’avant-guerre et d’avant-garde

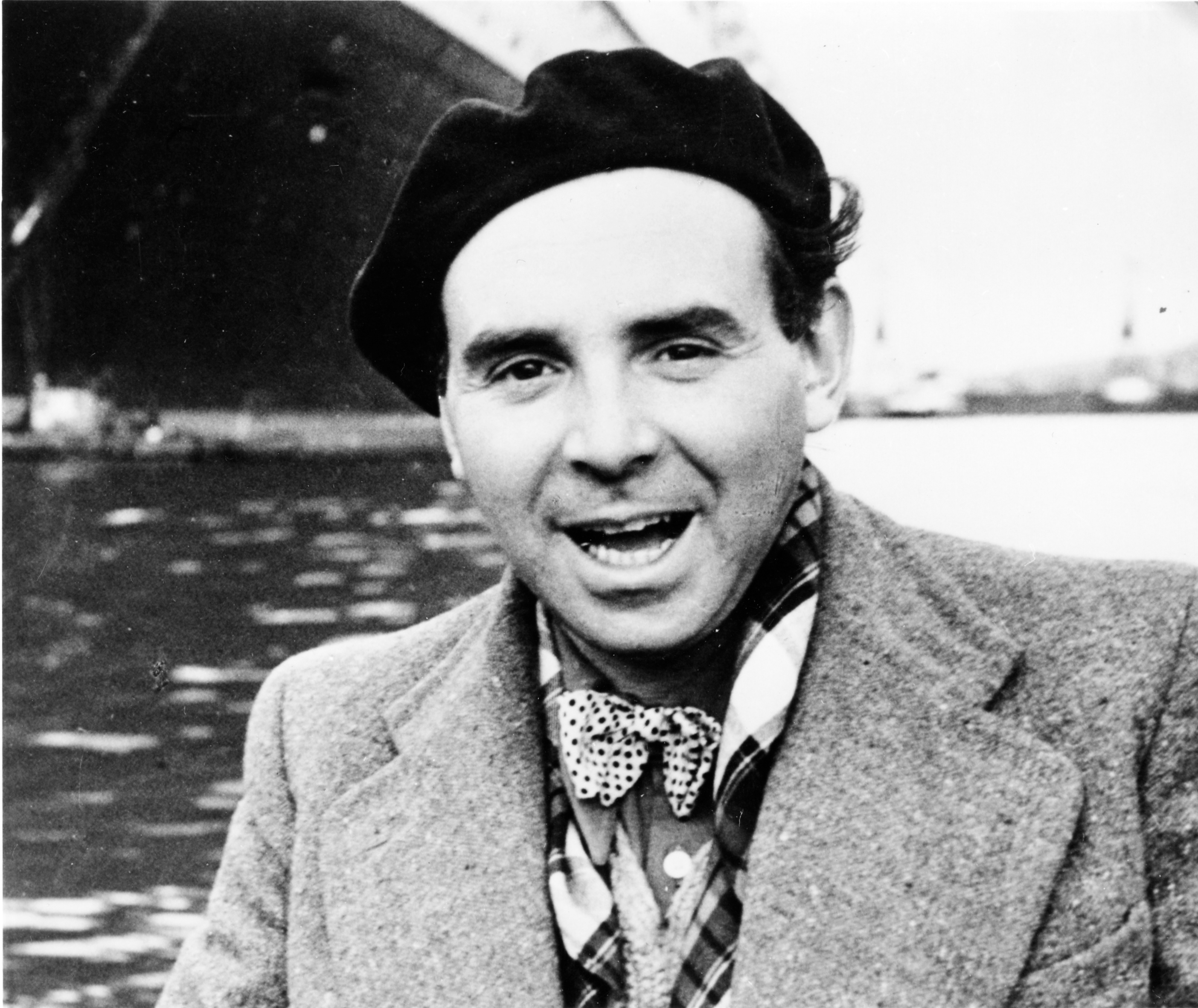

Le fait qu’un cinéaste avant-gardiste d’origine estonienne comme Dimitri Kirsanoff, qui avait travaillé essentiellement en France, ait pu réaliser cette œuvre marquante du cinéma parlant suisse, dénote d’un 7e Art d’avant-guerre non standardisé ou sous la botte de studios rigides.

Né Marc David Sussmanovitch Kaplan, Dimitri Kirsanoff a choisi son nom d’artiste en 1921 à Paris, là où il s’était installé après le meurtre de son père par les bolcheviks. Dans l’histoire du cinéma, Kirsanoff est surtout connu pour Ménilmontant (1926), un film aussi avant-gardiste de 37 minutes sans intertitres. Ce fut le film préféré de la critique de cinéma très influente du magazine The New Yorker, Pauline Kael.

Rapt fut la dernière œuvre marquante de Kirsanoff. Pendant la 2e Guerre mondiale, ce dernier avait dû se cacher comme juif et était parti travailler dans des champs dans le sud de la France. Sa carrière s’orienta ensuite vers des projets plus commerciaux. Rapt fut aussi la première et unique production de la société Mentor-Film du dramaturge, romancier et journaliste suisse Stefan Markus, devenu producteur.

Le casting et l’équipe qui avaient été engagés étaient d’origine suisse et internationale. «Un vrai carrefour des races, la Suisse», lit-on d’ailleurs au générique de cette œuvre, adaptée elle-même du roman de l’écrivain suisse Charles-Ferdinand Ramuz, La Séparation des races (1922).

Une histoire de restauration

En réalité, Rapt a déjà été restauré trois fois. Ce qui dit long sur son importance cinématographique et son attrait conservé au fil du temps. Sa première version rafraîchie fut réalisée en 1978 à partir d’une copie. La seconde a vu le jour en 1995 se basant sur le négatif d’origine, source inestimable pour restaurer et version la plus courante en salle et vidéo.

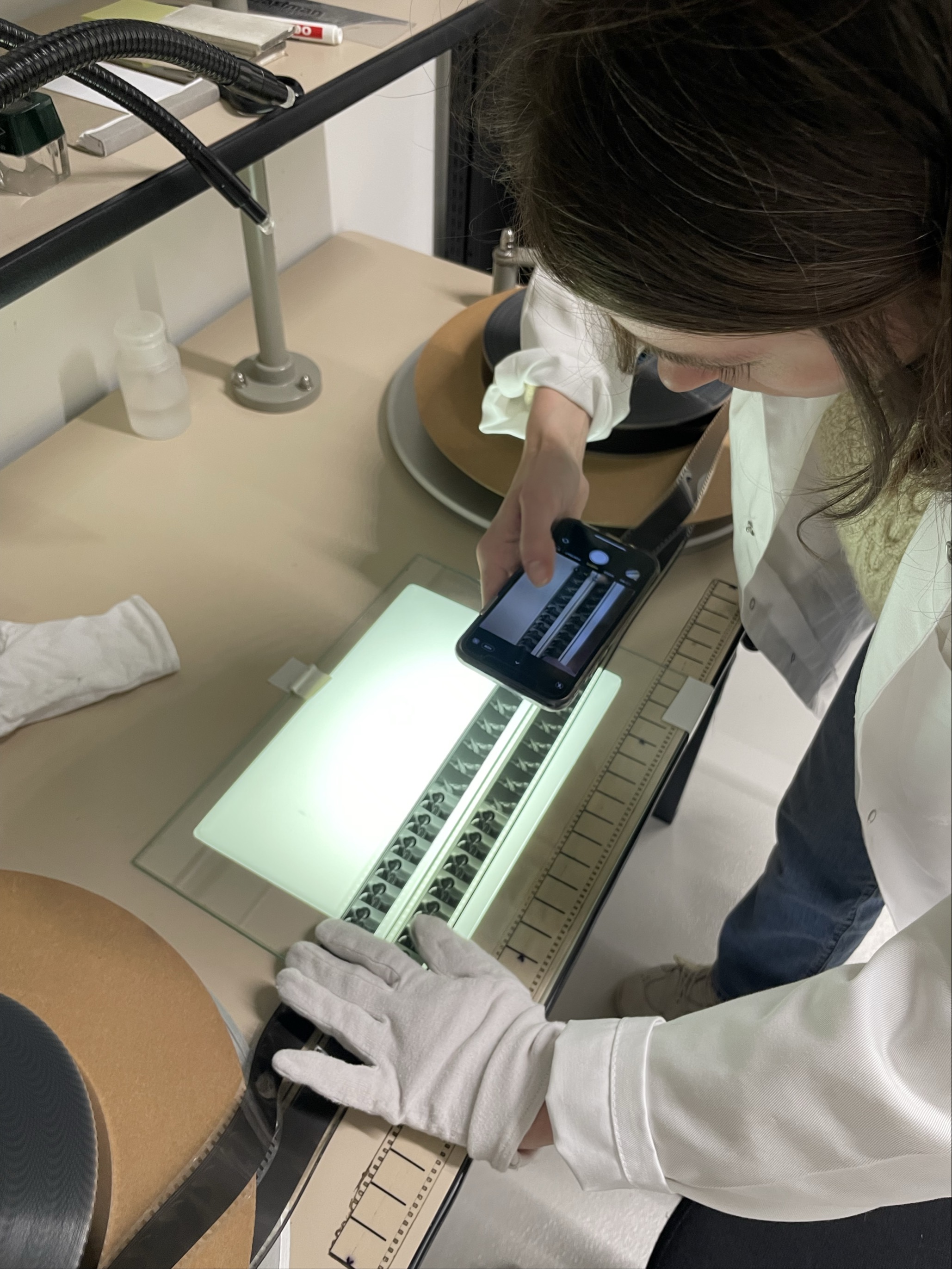

«En raison des évolutions technologiques constantes, il n’est pas rare de devoir répéter les restaurations. Y apparaissent aussi de nouveaux éléments, comme cela s’est produit par exemple lorsque Rapt a été restauré en 1995, rappelle Camille Blot-Wellens. Mais cette fois-ci, le fait que Caroline Fournier ait insisté autant pour engager de nouvelles recherches et fouiller les archives pour avoir une meilleure vision de l’ensemble des aspects du film a fait la grande différence.»

Le processus n’a pas été simple. Le négatif en français était incomplet, des bobines en état de décomposition et des fragments manquaient. La copie en allemand présentait des prises différentes, d’origine certes, mais non identiques. C’était souvent le cas jadis en Suisse où les films sortaient simultanément sur les marchés francophone et germanophone.

Le transfert numérique a entraîné aussi des décisions épineuses pour savoir ce qu’il fallait garder ou supprimer. «Nous avons tenté d’éliminer autant que possible les poussières et marques sur la copie. Mais nous nous sommes efforcés de conserver les spécificités du matériel d’origine, partie intégrante du caractère du film», relève Julie le Gonidec.

L’univers alternatif de l’écran

Le jour de sa projection à Bologne, Rapt est apparu dans toute sa splendeur et regorgeant d’images surréalistes. Dans un univers parallèle, Kirsanoff aurait sans doute pu avoir la même trajectoire qu’un Luis Buñuel, ayant aussi traversé des affres avant de rebondir après la 2e Guerre mondiale. D’abord comme réalisateur commercial au Mexique, puis chouchou du cinéma d’art et d’essai en France et en Espagne.

Le plus étonnant avec Rapt réside dans sa bande sonore expérimentale où sons et bruitages étranges accompagnent les scènes culminantes du film, lorsque le feu ravage une maison par exemple.

«En voyant la bande sonore marquée à l’encre (sur le négatif original), nous avons compris que ce matériel, traité en laboratoire en 1934, avait dû subir un incendie et qu’une partie de la bande sonore d’origine avait malheureusement été perdue», concède Julie le Gonidec. Voilà pourquoi «le son a dû être recréé artificiellement, poussé à l’extrême conformément à Kirsanoff. Ce volet-là a été très complexe», dit-elle.

«C’est pourquoi il est primordial de stocker correctement le matériel de base, un aspect que l’on ne relève pas assez». Sinon, prévient Camille Blot-Wellens, «il n’y a pas de restauration possible.» En effet, privée des négatifs d’origine, son équipe n’aurait pu travailler avec autant d’attention et de liberté. «Nos recherches ainsi que l’usage de lettres d’amour échangées entre les deux vedettes du film nous ont aidées à comprendre dans quelles conditions et quand celui-ci avait été tourné», précise Julie le Gonidec.

Comme beaucoup d’autres projetés à Bologne dans leurs versions restaurées, le film de Dimitri Kirsanoff a retrouvé vie grâce à ces efforts.

Rapt peut désormais être projeté en public dans un état impeccable sur une copie 35 mm. Hier à Bologne, demain dans les salles de cinéma en Suisse. Cette œuvre demeure vivante et continue d’évoluer. De nouvelles recherches peuvent influencer et façonner la perception de ce film tout en permettant parallèlement à de nouveaux publics de le découvrir.

Le cinéma n’appartient pas au passé, mais à un présent en constante évolution. Les efforts de l’équipe de la Cinémathèque suisse en appellent d’autres. Le film Rapt, restauré dans sa version française, sera suivi d’un projet sur sa version allemande, les deux ayant été tournées en même temps avec un casting quasiment identique. Le travail se poursuit.

Texte relu et vérifié par Catherine Hickley, traduit de l’anglais par Alain Meyer/op

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

![Le tableau "Sonntag der Bergbauern" [Dimanche des paysans de montagne, 1923-24/26], d'une longueur de quatre mètres, a dû être transporté par une grue depuis la Chancellerie allemande à Berlin pour être exposé à Berne.](https://www.swissinfo.ch/content/wp-content/uploads/sites/13/2025/12/01_Pressebild_KirchnerxKirchner.jpg?ver=a85169da)

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.