簡単な夕食を用意するエリッヒ・オフナーさん。食材の倉庫はほとんど空だ。明日はアルプを後にして、130頭の牛とともに急こう配のカイザーエック峠をケーブルカーひと駅分、谷に向かって下りる

Thomas Kern/swissinfo.ch

簡単な夕食を用意するエリッヒ・オフナーさん。食材の倉庫はほとんど空だ。明日はアルプを後にして、130頭の牛とともに急こう配のカイザーエック峠をケーブルカーひと駅分、谷に向かって下りる

Thomas Kern/swissinfo.ch

助っ人の一部は山小屋に前泊し、他の人たちは牧下り当日の早朝にやってくる。エリッヒさんはみんなにあいさつし談笑する。誰も彼も顔見知り。友達や家族、この数週間エリッヒに牛を預けていた農家たちだ

Thomas Kern/swissinfo.ch

助っ人の一部は山小屋に前泊し、他の人たちは牧下り当日の早朝にやってくる。エリッヒさんはみんなにあいさつし談笑する。誰も彼も顔見知り。友達や家族、この数週間エリッヒに牛を預けていた農家たちだ

Thomas Kern/swissinfo.ch

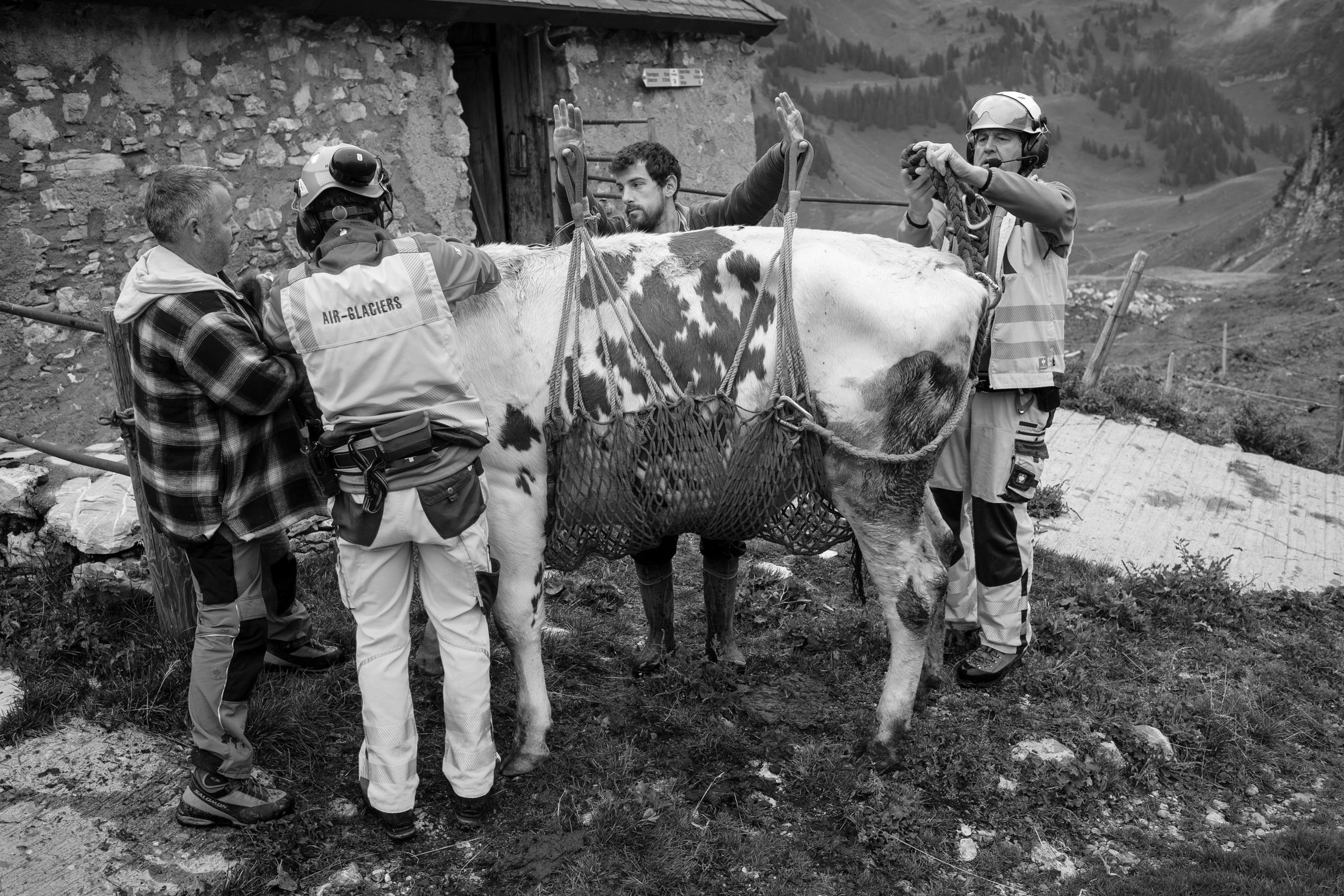

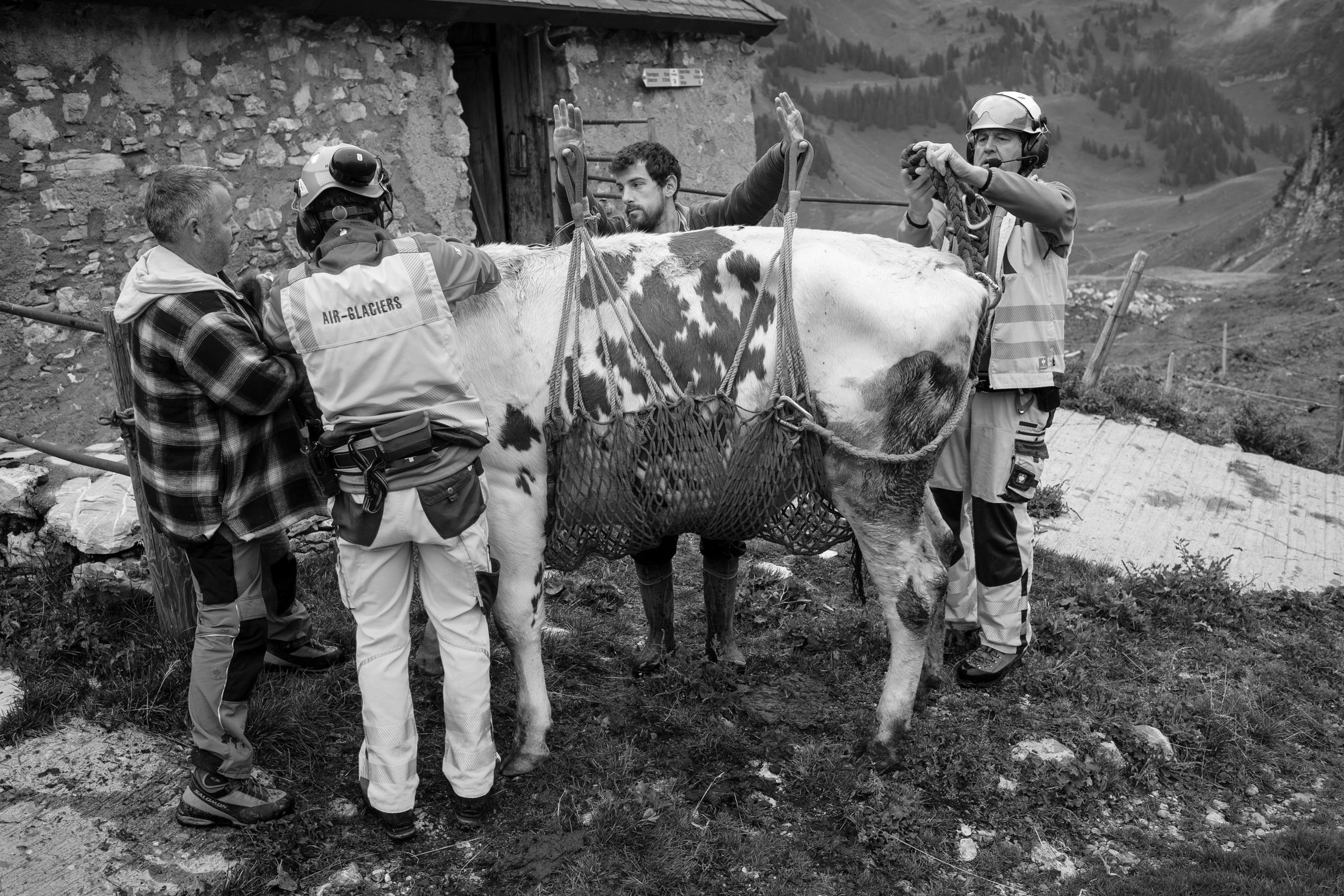

今日は昨日より天気が良くなった。1匹怪我をした牛がいて、ヘリコプターで運ばなければならないので、これは重要なポイントだ

Thomas Kern/swissinfo.ch

今日は昨日より天気が良くなった。1匹怪我をした牛がいて、ヘリコプターで運ばなければならないので、これは重要なポイントだ

Thomas Kern/swissinfo.ch

朝7時半、エアーグレイシャーに電話。視界は良好。10分後にはヘリコプターが到着し、パイロットと助手が牛運搬の準備に取り掛かった

Thomas Kern/swissinfo.ch

朝7時半、エアーグレイシャーに電話。視界は良好。10分後にはヘリコプターが到着し、パイロットと助手が牛運搬の準備に取り掛かった

Thomas Kern/swissinfo.ch

さらばカイザーエックアルプよ!5分後にはザルツマットの飼い主の元に到着する。他の牛たちは約2時間かけて同じ経路を下りなければならない

Thomas Kern/swissinfo.ch

さらばカイザーエックアルプよ!5分後にはザルツマットの飼い主の元に到着する。他の牛たちは約2時間かけて同じ経路を下りなければならない

Thomas Kern/swissinfo.ch

前泊組は少し二日酔いぎみ。エアーグレイシャーの隊員は飛び去る牛を見守っている。彼も15分後に迎えが来る

Thomas Kern/swissinfo.ch

前泊組は少し二日酔いぎみ。エアーグレイシャーの隊員は飛び去る牛を見守っている。彼も15分後に迎えが来る

Thomas Kern/swissinfo.ch

「おいで、私が家までお供するから」――助っ人は全員、小さな文字でこう刻まれた杖を持つ。丁寧にやすりがかかり、太陽光で漂白されている

Thomas Kern/swissinfo.ch

「おいで、私が家までお供するから」――助っ人は全員、小さな文字でこう刻まれた杖を持つ。丁寧にやすりがかかり、太陽光で漂白されている

Thomas Kern/swissinfo.ch

牧下りに備え、牛たちを集めるエリッヒ・オフナーさん

Thomas Kern/swissinfo.ch

牧下りに備え、牛たちを集めるエリッヒ・オフナーさん

Thomas Kern/swissinfo.ch

エリッヒさんは牧下りの船頭として行列の先頭に立ち、峠に向かう

Thomas Kern/swissinfo.ch

エリッヒさんは牧下りの船頭として行列の先頭に立ち、峠に向かう

Thomas Kern/swissinfo.ch

道は湿っていて滑りやすい。だが牛たちの足取りは力強い。時に足を止めてしまうが、少し押したり叩いたりしてやればまた歩き出す

Thomas Kern/swissinfo.ch

道は湿っていて滑りやすい。だが牛たちの足取りは力強い。時に足を止めてしまうが、少し押したり叩いたりしてやればまた歩き出す

Thomas Kern/swissinfo.ch

あらゆる障害物を乗り越えて、あおあおとした芝生を歩く

Thomas Kern/swissinfo.ch

あらゆる障害物を乗り越えて、あおあおとした芝生を歩く

Thomas Kern/swissinfo.ch

牛の隊列を見守るエリッヒさん

Thomas Kern/swissinfo.ch

牛の隊列を見守るエリッヒさん

Thomas Kern/swissinfo.ch

峠まであと少し

Thomas Kern/swissinfo.ch

峠まであと少し

Thomas Kern/swissinfo.ch

最後の数メートル

Thomas Kern/swissinfo.ch

最後の数メートル

Thomas Kern/swissinfo.ch

峠を越えてすぐの所から、ケルブリシュピッツ(2103メートル)の方角を見渡した眺め

Thomas Kern/swissinfo.ch

峠を越えてすぐの所から、ケルブリシュピッツ(2103メートル)の方角を見渡した眺め

Thomas Kern/swissinfo.ch

峠の反対側は急な階段が続く。牛を下ろすのも至難の業だ

Thomas Kern/swissinfo.ch

峠の反対側は急な階段が続く。牛を下ろすのも至難の業だ

Thomas Kern/swissinfo.ch

牛たちを追い立てる作業は慎重に慎重を重ねる。落ち着きと思慮深さが大切だ

Thomas Kern/swissinfo.ch

牛たちを追い立てる作業は慎重に慎重を重ねる。落ち着きと思慮深さが大切だ

Thomas Kern/swissinfo.ch

狭い急カーブでは助っ人たちは道の脇に立つ。牛たちが恐怖に駆られ、最悪の場合柵を飛び越えてしまう危険がある。急斜面での転倒は命取りだ

Thomas Kern/swissinfo.ch

狭い急カーブでは助っ人たちは道の脇に立つ。牛たちが恐怖に駆られ、最悪の場合柵を飛び越えてしまう危険がある。急斜面での転倒は命取りだ

Thomas Kern/swissinfo.ch

新しい牧草地にたどり着いた。そこはずっと歩きやすい

Thomas Kern/swissinfo.ch

新しい牧草地にたどり着いた。そこはずっと歩きやすい

Thomas Kern/swissinfo.ch

牧下りはつつがなく完了。真ん中を歩くのがエリッヒさんで、バイクに乗った男性はその父親だ。一番左側を兄が歩く

Thomas Kern/swissinfo.ch

牧下りはつつがなく完了。真ん中を歩くのがエリッヒさんで、バイクに乗った男性はその父親だ。一番左側を兄が歩く

Thomas Kern/swissinfo.ch

山小屋ではエリッヒさんの母親と姉が伝統料理を用意している。約40人の助っ人はきっとお腹ペコペコ、喉はカラカラだ

Thomas Kern/swissinfo.ch

山小屋ではエリッヒさんの母親と姉が伝統料理を用意している。約40人の助っ人はきっとお腹ペコペコ、喉はカラカラだ

Thomas Kern/swissinfo.ch

夏が過ぎ、アルプスの季節が終わりを迎えている。スイスインフォのカメラマン、トーマス・ケルンは、130頭の牛を連れて狭く険しい山道を歩く40人近い助っ人たちに同行した。

このコンテンツが公開されたのは、

フォトエディターとして、SWI swissinfo.chでの写真の編集利用と写真家とのコラボレーションを担当。機会があれば、カメラを持って記者に同行する。

チューリヒで写真家として訓練を受け、1989年からフォトジャーナリストとして活動。1990年にスイスの写真家エージェンシー、ルックアット・フォトスを設立。ワールド・プレス・アワードを2度受賞し、スイスの奨学金制度も利用。作品は広く展示され、様々なコレクションに収蔵されている。

Thomas Kern (Fotos, Text)

カイザーエックアルプの標高1799メートルにある山小屋はもぬけの殻だ。人の姿は見えないが、施錠されていない。暖炉には残り火がくすぶり、屋外から靄がそろそろと入り込んでくる。空気は冷たく、部屋の光は霧でにじんでいる。山を登る間を通して、50メートルくらい先までしか見渡すことができなかった。

2時間ほど待った後、外の雲はいくらか消えた。遠くには荷台の繋がった一輪車が徒歩に近いテンポで斜面を登って来るのが見える。アルプスの牛飼いエリッヒ・オフナーさん。プラッファイエンから来た友人を連れている。この午後、さまざまな道具や空のボトル、発電機を運搬用ケーブルカーの山頂駅まで運んできたところだ。ガタガタする自動車よりは、徒歩の方が早かったかもしれない。

明日早朝に作業は始まる。怪我を負った牛1頭はヘリコプターで運ばなければならない。他の牛と人間たちが2時間かける道のりをわずか数分で飛び、アルプスのふもとに向かう。

牧下りは、まずカイザーエック峠を越え、次にグロースニーダーハウスへと下る。そこは新鮮な牧草が生い茂るアルプだ。牛たちは寒さや湿気にも動じない。慎重に前進するのみだ。

エリッヒさんは25歳。牛の世話をする両親に連れられて、小さい時からカイザーエックアルプを訪れていた。冬の間は谷で左官として働いている。

アルプの生活は一般に思われているほどロマンのある仕事ではない。だがもはや両親から受け継いだ生活スタイルは変えられず、今後も続けたいと自ら思う。やり方は分かっているし、牧下りも初めてではない。だがその最終責任者を務めるのは今回が初めてだ。

この仕事で豊かになることはない。重要なのは、自然に生きる動物たちと共に、シンプルな生活を送ることへの情熱だ。牛飼いの給料は、アルプに費やされた時間と、牛の数に応じて一定金額が農家から支払われる。牛飼いは牧場の所有者と借地契約を結ぶ。エリッヒさんの契約相手は、この地域で数年前から軍の射撃訓練場を営むスイス連邦国防省装備局だ。

牧下りをする牛飼いへの報酬はお金ではないことが多い。エリッヒさんの母親と妹が、山小屋で伝統的な料理を作って助っ人にやってきた人々を待っている。近所で助け合う結いのようなもので、「同じ釜の飯」ならぬ同じフライパンのレシュティ(ジャガイモ料理)を分け合い、数本のビールを酌み交わす仲だ。

この地域の正式な祭り「Alpapzug(牧下り)2019」は9月21日、プラッファイエンで開催される。

(独語からの翻訳・ムートゥ朋子)

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。