インドでの特許訴訟敗訴、希少疾患市場におけるロシュの存在感は揺らぐか

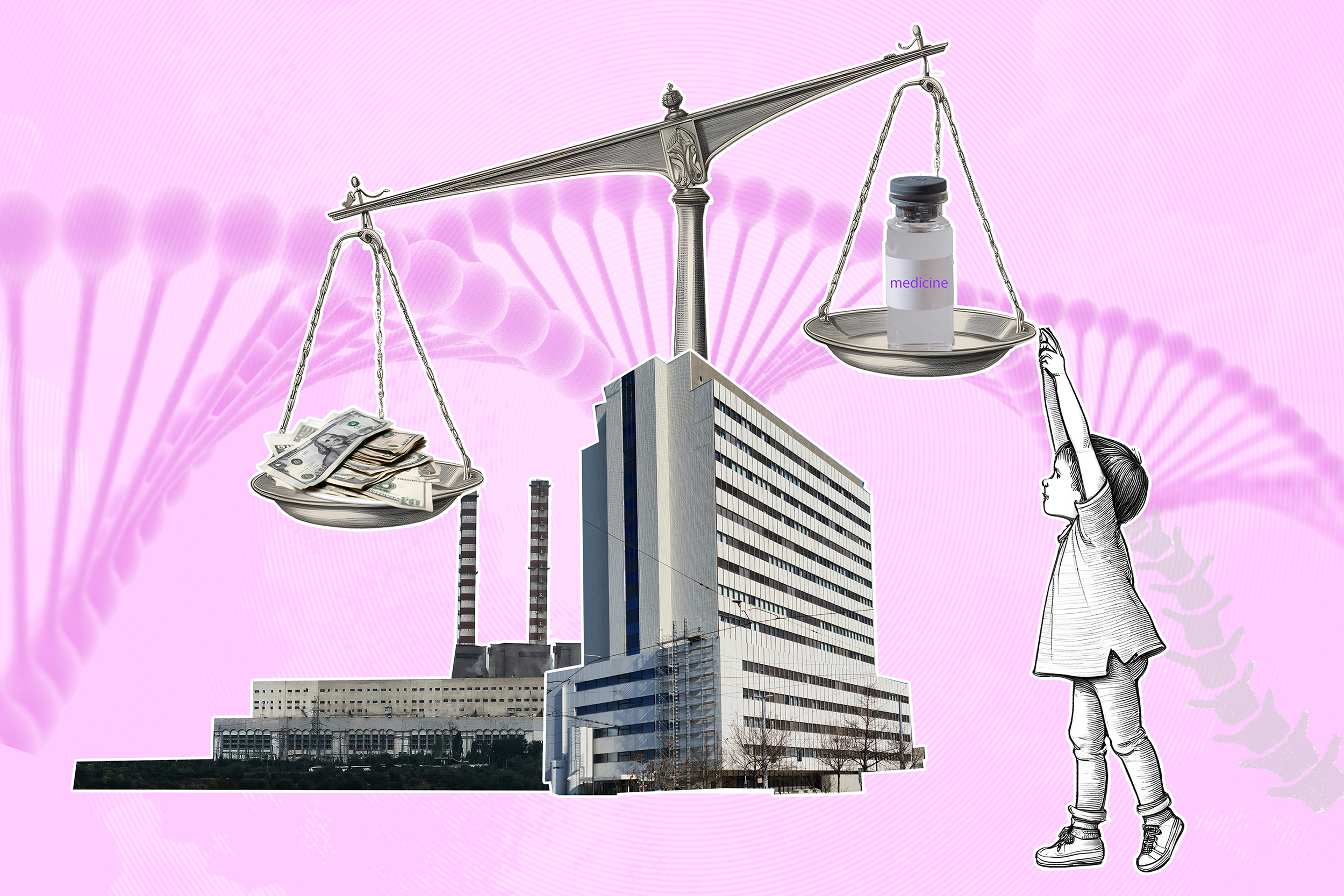

インドの裁判所が今月、スイス製薬大手ロシュの主力商品である脊髄性筋萎縮症(SMA)治療薬エブリスディの低価格版をジェネリック医薬品メーカーが製造・販売することを差し止めるよう求めた訴えを却下した。この決定はどのような意味を持つのか。

おすすめの記事

「スイスのメディアが報じた日本のニュース」ニュースレター登録

デリーの高等裁判所は9日、エブリスディの低価格版をジェネリック医薬品メーカーが製造・販売することを差し止めるよう求めた訴えを却下した。

ロシュのエブリスディ(一般名・リスジプラム)は、2020年に米国でSMAの治療薬として初めて承認された。SMAは常染色体劣性遺伝性の希少疾患で、脊髄の中にある筋肉を動かすために働く細胞が変化し手や足の筋肉が弱くなっていく病気だ。日本でも難病指定されている。

高等裁判所の判決は、インド国内外の患者にとってどのような意味を持つか?

インドのSMA患者支援団体「Cure SMA Foundation India」の創設者アルパナ・シャルマ氏は、スイスインフォの取材に対し、裁判所の決定は「インドのSMA患者にとって、治療薬を手頃な価格で入手できる可能性が大幅に広がる」と話す。

エブリスディの価格はインドでは年間推定700万ルピー(約1000万円)。一人当たり平均国民所得が23万1000ルピー(推定)の同国では、ほとんどの患者にとって手の届かない価格だ。正確な数字は不明だが、メディアの報道によると、インドではSMAを罹患する成人は約5000人おり、毎年3200人の赤ちゃんがSMAを罹患し生まれてくる。しかし、ロシュによると、昨年インド政府とロシュの慈善プログラムを通じてエブリスディを受け取ったのは270人にとどまった。

「インドの患者がこの薬にアクセスできないのは、製造が困難だったりコストが高かったりするからではない。ロシュの独占状態が原因だ」と、インド拠点のNGO「サード・ワールド・ネットワーク」の法律顧問兼上級研究員KMゴパクマー氏は話す。「裁判所の判決により、手頃な価格でこの薬にアクセスできるようになる」

スイスの製薬大手ロシュとインドのジェネリック医薬品メーカーであるナトコは長年、知的財産権保護をめぐり争ってきた。ロシュはインドでエブリスディの特許(有効期間は2035年まで)を保有している。ロシュは同国における同薬の独占販売権を持ち、ナトコは特許の有効性に異議を唱えていた。

ロシュが提起した特許侵害訴訟は係争中だが、デリーの裁判所が差し止め命令を却下したことで、ナトコがエブリスディのジェネリック版を販売する道が開かれた。

報道によると、ナトコは12日、ジェネリック版ナツスマートを立ち上げた。価格は1本1万5900ルピーで、1本62万ルピーと言われるエブリスディから約97%安い。インドは低所得国へのジェネリック医薬品の最大の供給国であるため、この決定は国外にも波及する。

しかし、シャルマ氏は、ジェネリック医薬品が品質基準を満たしていること、また患者に確実に届くように流通経路を構築することが重要だと強調した。

ロシュとナトコ間の法的紛争は解決するのか?

答えはノーだ。ロシュは、ナトコが同薬のジェネリック版の製造に着手しようとした際、同社に対する特許侵害訴訟を起こした。ナトコは、ロシュはインドにおいて、ロシュがインドで保有しているのは関連する分子群全体に関する特許であって、リスジプラムそのものを対象とした特許は出願していなかったと反論。またインドにおける特許は新規性を示しておらず、本来は認められるべきではなかったとも主張した。

デリーの裁判所はロシュの特許権は取り消さなかったが、特許の有効性に対するナトコの異議申し立ては正当だったとする3月の判決を支持した。3月の判決では、ジェネリック医薬品に対する公共の利益の重要性についても示唆していた。

ロシュはスイスインフォに対し、今回の決定に控訴すると伝えた。これは同社にとって大きなリスクを伴うことを示唆している。同社の広報担当者はスイスインフォへの声明で「今回の事態に非常に失望しており、インド法の範囲内で選択肢を検討している」と述べた。

同社は、新薬への投資促進には特許保護が不可欠だと主張する。エブリスディの価格は、ロシュが行った多額の研究開発投資を反映したものであり、ナトコはこれらの費用を負担していない、と訴える。

なぜロシュにとってこれほど大きなリスクが伴うのか?

患者数は少ないものの、エブリスディはロシュの売上高上位20位の医薬品の一つだ。2024年には前年比18%増の約18億ドルの売上高達成を見込む。同薬は100カ国以上で承認され、1万6000人以上の治療に使用されている。

エブリスディは競合にも直面している。現在、SMAの治療薬はバイオジェン社のスピンラザとノバルティス社の遺伝子治療薬ゾルゲンスマと合わせ3種類ある。データによると、これらの薬剤はいずれも、症状の重症度と患者の年齢に応じ運動機能と生存率の改善がみられている。

エブリスディは経口投与(液剤または錠剤)が可能な唯一の薬剤であり、医療資源が限られた環境でも投与がはるかに容易だ。ロシュはまた、SMA治療薬をインド市場で登録している唯一の企業でもある。

医療ソフトウェア企業Lyfegenの契約ライブラリによると、ロシュは中国、フランス、ブラジルを含む少なくとも22カ国の医療保険者と個別価格設定契約を締結している。広報担当者は「個別価格設定の実施に向けてインドの地方当局と積極的に協力している」と述べたが、合意には至っていない。

おすすめの記事

世界一高い薬「ゾルゲンスマ」が伸び悩む理由

この法廷闘争は、希少疾患治療という大きな課題の中でどう位置づけられるか?

今回の判決は、希少疾患に対する新たな治療法へのアクセスがいかに困難であるかを示す。7000種類存在するといわれる希少疾患は2000人に1人以下の割合で発症するとされる。世界保健機関(WHO)によると、世界では計3億人以上が希少疾患に罹患している。

SMAの根本的な遺伝的原因に対処する初の治療法の登場は、患者とその家族にとって画期的な出来事だった。希少疾患の約95%には承認された治療法がない。現在入手可能な薬剤は高額で手が届きにくく、クラウドファンディングに頼る親たちの話が後を絶たない。

患者擁護団体は微妙なジレンマに直面している。製薬会社が希少疾患の新たな治療薬への投資を拡大することを望む一方で、患者がより手頃な価格で入手できるよう求めている。

5月、WHO加盟国は希少疾患を初めて世界保健上の優先事項として認識する決議を採択した。希少疾患患者団体は歓迎したが、健康の公平性を推進する活動家たちは、この決議は製薬会社に価格引き下げを迫るには不十分だと訴える。

「希少疾患には依然として膨大な未充足医療ニーズがある。研究開発へのインセンティブは、希少疾患の新たな治療法の発見促進に不可欠だ」と、Rare Diseases Internationalのアレクサンドラ・ヒューバー・ペリー最高経営責任者(CEO)はスイスインフォに回答した。「しかし、イノベーションは、地域や収入に関係なく、それを必要とする人々に届かなければ意味をなさない」

編集:Benjamin von Wyl/ac、英語からのDeepL翻訳:宇田薫

SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事(記事末に明記)は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。