参院選、不登校、琵琶法師、居場所…スイスのメディアが報じた日本のニュース

スイスの主要報道機関が7月14日~21日に伝えた日本関連のニュースから、①参院選、与党が過半数割れ 参政党にも注目②日本に不登校が多いのはなぜ?③「青い目の琵琶法師」の日本美術品コレクション④スイスに日本流「居場所」誕生へ、の4件を要約して紹介します。

自民・公明党が過半数割れを喫した参院選の分析では、物価高や外国人政策に対する不満が募っているほか、債券市場で日本の財政運営に対する警戒が高まっていることにも触れる報道が目立ちました。まだ事前報道では与党敗北なら石破茂首相の退陣は避けられないとの論調がありましたが、首相は開票後に続投を表明しています。

「スイスのメディアが報じた日本のニュース」ニュースレター登録はこちら

参院選、与党が過半数割れ 参政党にも注目

20日投開票された参院選では、自民・公明与党が過半数割れの大敗を喫しました。スイスメディアでは政権運営がいっそう難しくなることや、参政党の躍進にも注目が集まっています。

ドイツ語圏のスイス公共放送(SRF)は、自公の敗北は「現在不人気となっている石破茂首相に対する有権者からの明確なメッセージだ」と指摘。コメ高騰対策が「あまりにも臆病で遅すぎる」ことや、対米関税交渉の停滞が背景にあると分析しました。

参政党については、「日本人ファースト」という「シンプルなメッセージが、多くの有権者の共感を呼んだ」としています。

ドイツ語圏の大手紙NZZは、参政党が参院第5党になったことを「これまで政治的に安定し、既成政党が優勢だった日本が、新たな時代を迎えていることを意味する」と解説。野党のなかでは立憲民主党が第2勢力を確保したものの、「参政党は、すでに国内の空気を変えつつある」と伝えています。

フランス語圏の公共放送(RTS)では、日本特派員を務める西村カリン氏が参政党の躍進の背景を詳しく分析しています。「与党・自民党はすでに完全に右派で非常に保守的だが、有権者はさらに極端になっている」。東京選挙区で参政党のさや候補がトップ当選したことにも触れました。

「外国人嫌悪の波はオンライン上で広がり、特に若者や母親など、必ずしも政治に関心のない層にも広がっている」ことも指摘。日本の労働力を支える外国人労働者だけではなく、急増する外国人観光客も嫌悪の対象になっていると伝えました。

イタリア語圏の公共放送(RSI)は、ドナルド・トランプ米大統領のスローガン「MAGA(米国を再び偉大に)」になぞらえ、日本では「MAGAが躍進」との見出しで参政党の議席増加を報じています。(出典:SRF外部リンク、NZZ外部リンク/ドイツ語、RTS外部リンク/フランス語、RSI外部リンク/イタリア語)

日本に不登校が多いのはなぜ?

日本で不登校が増えているのは、生徒と教師の双方が抱えるプレッシャーとストレスに原因がある――オーストリア出身のレオポルド・フェーダーマイヤー広島大学文学部教授が、「教育の闇 日本の学校現場で蔓延する不登校と疲弊」と題する寄稿をNZZで執筆しました。

記事はまず、全国の小・中・高校生のうち不登校の生徒は2~3%を占めると説明。いじめも増加するなか、教師には個々の生徒に注意を払い詳細に報告することが求められています。業務量は膨大になり、教師のストレスは生徒たちに恐怖心を与え、不登校の一因になるといいます。

子どもたちにも大きなストレスがかかっています。塾通いは生徒たちを疲弊させ「日本の教育制度は、若者たちを何よりもストレスと疲労に備えさせるためにあるのではないか、という印象を受けることもある」

学校では規則正しくふるまうことへのプレッシャーもあるといいます。「小学生の娘が小さくて分厚い校則集をランドセルに入れて持ち歩かなければならなかったのを初めて見た時、私は本当にショックを受けた」。それへの不快感が不登校の数字に表れている、とフェーダーマイヤー氏は指摘します。

そして次のような疑問を呈します。「不登校現象は、行き過ぎた厳しさや過剰なカリキュラム、過度に硬直した社会構造、不確かな未来を前にした家族の過剰な達成欲求に起因するのだろうか。それとも逆に、親と学校側の甘え、過剰な寛容さの結果なのだろうか」(出典:NZZ外部リンク/ドイツ語)

「青い目の琵琶法師」の日本美術品コレクション アーラウで特別展

ショパン研究者として日本に渡りながら、琵琶奏者として活躍したシルヴァン・ギニャール氏。2022年に40年ぶりにスイスに帰国した際に400点の日本美術品を持ち帰り、展示・販売に供しています。本人曰く「欧州最大のコレクション」について、スイス東部アールガウ州の地域紙が報じました。

ギニャール氏は同州の州都アーラウを拠点する芸術一家の生まれ。1983年に渡日した後、87年には大阪学院大学でヨーロッパ音楽と日本音楽の講師となり、後に美術でも教鞭を振るいました。96年に琵琶法師の称号を取得し、「世界で最も著名な琵琶奏者の1人」と記事は伝えています。

2022年、お椀や仮面、漆塗りの箱、数百点の掛け軸などを「輸送コンテナいっぱいに」詰め込んでスイスに帰国。今年7月10~26日、アーラウのチョコレート店で展示会外部リンクを開いています。8月にはチューリヒのギャラリーでも展示会を予定しています。

ギニャール氏は同紙に、それぞれの美術品には語るべき物語があると話します。「日本でたくさんの素晴らしい経験をしました。今、スイスに戻って、これらの宝物とその物語を後世に伝えることができるのは、私にとって大きな喜びです」(出典:アールガウアー・ツァイトゥング外部リンク/ドイツ語)

スイスに日本流「居場所」誕生へ

スイスにも高齢者に優しいコミュニティーづくりを――そんな理想を掲げて、スイス東部ザンクト・ガレンの街に欧州初の「Ibasho(居場所)」が創設されることになりました。日本をモデルにしたこの取り組みについて、ザンクト・ガレンの地域紙タークブラットが報じています。

プロジェクトの中心にいるのは、東スイス応用科学大学(OST)の高齢化研究所(IAF)外部リンクと、福音改革派教会です。高齢者に優しいコミュニティーの在り方を模索していたIAFは、日本で生まれた「Ibasho」モデルを知り、昨年10月、教会メンバーとともに福島県大船渡市にある「居場所ハウス外部リンク」を訪ねました。

居場所ハウスは2011年の東日本大震災で孤立した高齢者を支援するべく、環境老年学者の清田英巳氏らが中心となって立ち上げたコミュニティーです。ザンクト・ガレン福音改革派教会の高齢者支援プロジェクトマネージャー、ペーター・ブルーダラー氏はタークブラットに、居場所ハウスで開催されるワークショップやマーケット、宿題をしにハウスを訪れる近所の子どもたち、高齢者が大切にしているお祭りのことなどを語りました。

合同会社Ibasho Japanが運営するIbashoは現在ネパールやフィリピンなど5カ所に存在し、災害の被災者を支えてきました。災害の少ないスイスでは被災者支援のニーズは深刻ではないものの、「孤独感や老後のネガティブなイメージといった、他のニーズがあるかもしれない」とブルーダラー氏。「多くの高齢者が働き、街の人々の幸福に貢献している」日本の姿に大きな刺激を受けたようです。(出典:タークブラット外部リンク/ドイツ語)

【スイスで報道されたその他のトピック】

【ドイツ語ポッドキャスト】なぜスイス人は日本に旅行したがるのか?外部リンク(7/14)

大阪万博で料理長 バーゼル出身のグイドさん外部リンク(7/14)

独HDIグローバルが日本でパラメトリック地震保険を販売外部リンク(7/15)

世界理容師大会が東京で開催外部リンク(7/15)

超長期債が上昇 参院選に警戒する市場外部リンク(7/16)

1~6月の訪日客、前年比21%増 過去最多(7/16)

同公道道動公道カートに放火未遂容疑 「エンジン音うるさい」外部リンク(7/16)

クマ出没でプロゴルフ大会中止外部リンク(7/16)

6月の対米自動車輸出、26.7%減 関税転嫁せず値下げ外部リンク(7/17)

赤沢経済再生相、8回目の訪米へ外部リンク(7/19)

汚染土が首相官邸に到着外部リンク(7/19)

話題になったスイスのニュース

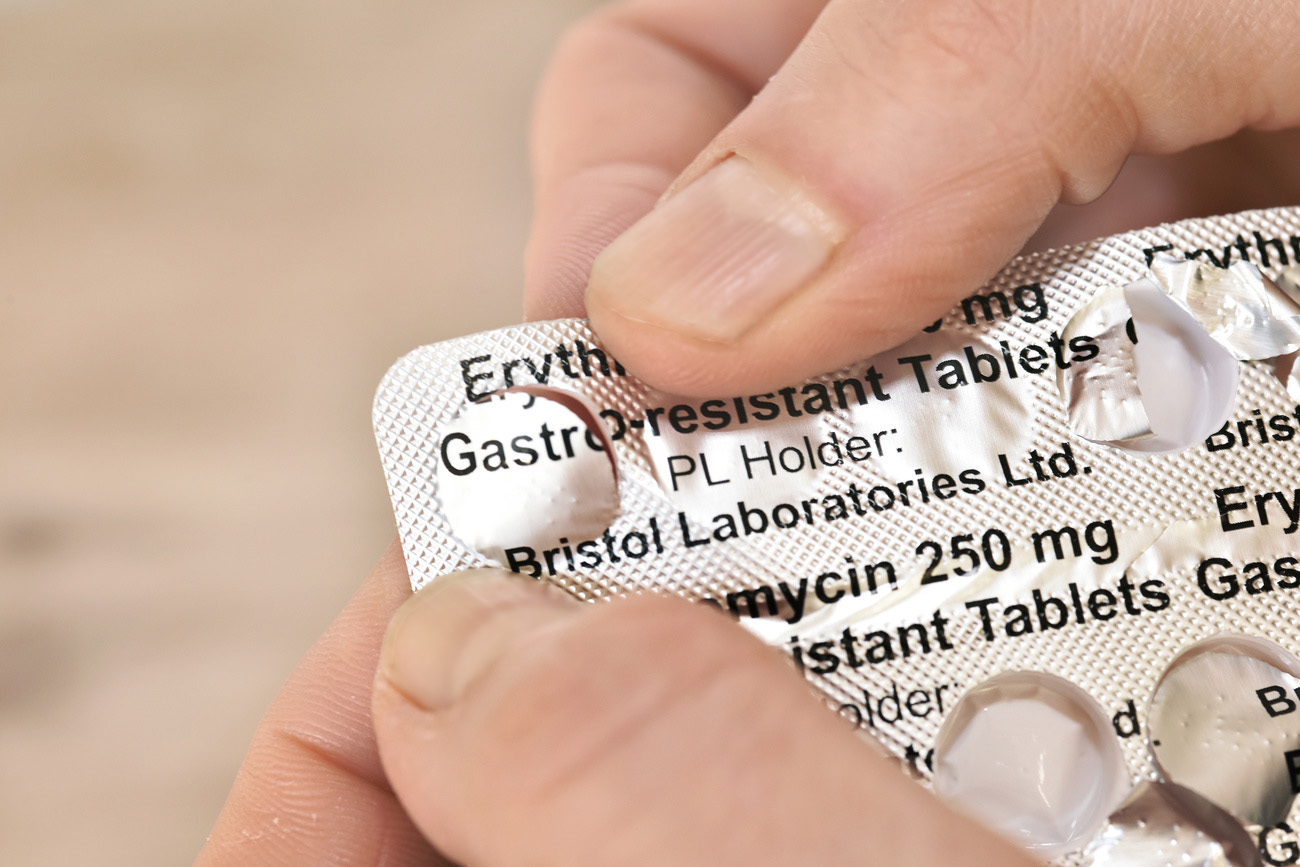

製薬企業に抗菌薬(抗生物質)開発をどう促すか。収益性の低い抗菌薬から撤退する製薬企業が相次ぎ、スイスでも調達が困難になりつつありますが、政府の対応は遅れがち。スイスインフォはプル型インセンティブを導入した日本と比較し、スイスの危機感が薄い理由を浮き彫りにした記事を配信しました。

おすすめの記事

薬剤耐性に挑む世界 スイスはなぜ出遅れたのか

週刊「スイスで報じられた日本のニュース」に関する簡単なアンケートにご協力をお願いします。

いただいたご意見はコンテンツの改善に活用します。所要時間は5分未満です。すべて匿名で回答いただけます。

次回の「スイスで報じられた日本のニュース」は7月28日(月)に掲載予定です。

ニュースレターの登録はこちらから(無料)

校閲:大野瑠衣子

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。