ヘルシンキ最終文書採択50年 東西ブロック間でスイスはどんな役割を果たしたか

1970年代、汎欧州的な規範体系の採択においてスイスは重要な役割を果たした。1975年に採択された「ヘルシンキ最終文書(ヘルシンキ宣言)」はいかにして生まれ、そしてそこから欧州安全保障協力機構(OSCE)はどのように発展していったのか。

おすすめの記事

「スイスのメディアが報じた日本のニュース」ニュースレター登録

冷戦のさなか、東西両陣営の国々が共通の価値観に合意した。当時のポーランド代表団のメンバーは、スイスは人権問題の調停において「主導的役割」を果たしたと語る。

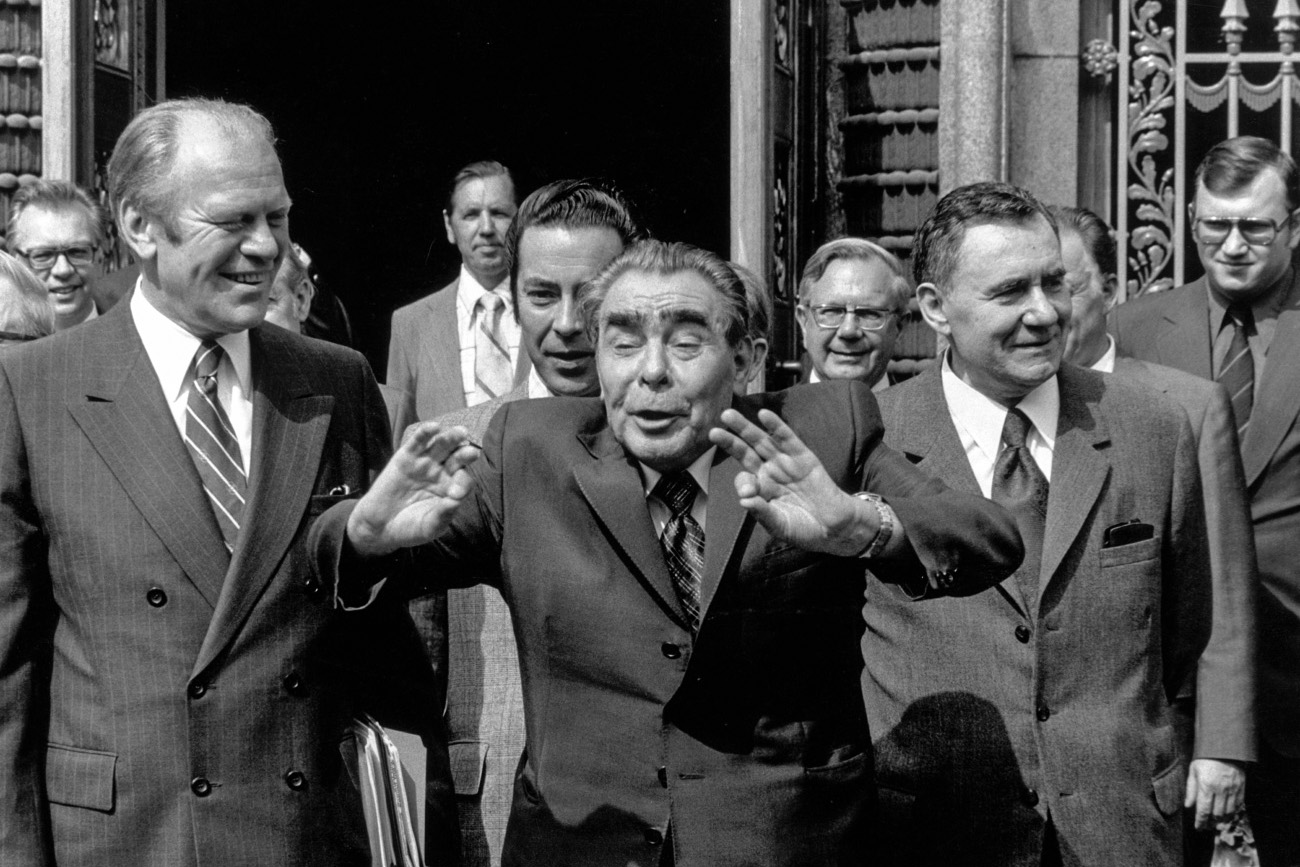

1975年8月1日、欧州33カ国、米国、カナダは、フィンランドの首都ヘルシンキで、主権の尊重、国境の不可侵、内政不干渉、平和的な紛争解決、経済協力、人権擁護などを盛り込んだ「ヘルシンキ宣言」に署名した。

これは欧州安全保障協力会議(CSCE)の成果だ。冷戦開始以降、この多国間政治フォーラムにおいて、東西両国が再び対話を行なったのだ。

欧州全土が一つのテーブルに

1960年代末、ソ連は残りのワルシャワ条約機構加盟国と共にこの会議の開催を提案した。初会合は1973年にヘルシンキで開かれ、1973年から75年にかけてジュネーブで最終文書の締結に向けた交渉が行われた。

「ヘルシンキ宣言」の署名は、1970年代のデタント政策のハイライトとして歴史に刻まれている。

スイスの若手外交官として交渉に参加したハンス・ヨルク・レンク氏は「これは私たちにとって心の高ぶりを感じられる新境地の開拓だった。東も西も、全欧州が一つのテーブルに着いたのは実に画期的だった」と振り返っている。

しかし、CSCEに対する各国の狙いは異なった。ポーランド代表団の一員として1975年のヘルシンキ会議に参加し、のちに2005年に短期間ポーランド外相を務めたアダム・ロトフェルト氏は「ソ連は何よりも現状維持を正当化しようとした」と語る。「彼らは最終議定書を、第二次大戦終結から30年目の一種の平和条約とみなしていた」

一方、西側諸国は、経済や安全保障政策に加え、人権問題も議題に含むことを条件に会議参加に応じた。

「ソ連にとって、これはトロイの木馬となった」と、スイス外交文書研究所(Dodis)の歴史家トーマス・ビュルギッサー氏は説明する。「それ以降、ワルシャワ条約機構加盟国や反体制派はヘルシンキ宣言を根拠に主張できるようになった」。1976年から1982年までソ連で活動していた人権団体「モスクワ・ヘルシンキ・グループ」や、1989年のビロード革命の成功に大きく貢献したチェコスロバキアの市民権運動「憲章77」は、いずれも最終文書を拠り所にした。

仲介役として

スイスは当初は懐疑的だったものの、CSCEへの参加は外交政策の開放に向けた重要な一歩となった。2002年に国連に加入する前、スイスが参加した政治的かつ多国間のフォーラムはここだけだった。

スイスは、オーストリア、フィンランド、スウェーデン、ユーゴスラビア、キプロス、マルタとともに、中立・非同盟諸国(略称N+N)グループに属した。「このグループ内では、特に論争の的だった人権問題に関し、スイスが仲介役として主導的な役割を果たした」と、ポーランド代表団のロトフェルト氏は振り返る。

交渉の一部はジュネーブで行われ、スイスの外交官は中立的な立場から、交渉が行き詰まるたびに米国とソ連の仲介に乗り出した。「しかし最終的には、交渉の成功は両陣営の妥協意欲にかかっていた」とビュルギッサー氏は強調する。

最終文書の署名後、スイス外務省は外部リンク「ここからが本当の仕事の始まりだ」と強調した。交渉は後続の会議でも続けられたが、東西間の対話はたびたび行き詰まった。

「1977、78年にベオグラードで開催された第2回会議では、目立った成果はなかった」とビュルギッサー氏は話す。

1980年代、ピエール・オーベール外相のもと、スイスは人権問題に対し初めて独自の立場を展開。より積極的に取り組むようになった。1981年にポーランドで戒厳令が敷かれた際には、オーべール外相が「ポーランド人にとっての悲劇」と、社会主義政権を強く批判。外部リンクCSCE会議の中断を求めた。

おすすめの記事

スイスの中立はどこへ向かうのか?

平和の時代?

冷戦終結とともに新たな時代が始まった。1990年のパリ特別サミット外部リンクで「新欧州のためのパリ憲章」が採択され、民主主義、市場経済、協力への誓約が交わされた。

「パリは、初期の楽観的な精神が再び蘇った最後の首脳会議だった」と、ポーランド代表団のメンバーで、ジュネーブでの交渉にも参加した元CSCE外交官イェジ・ノヴァク氏は回想する。「すでに1994年のブダペスト会議では、特にロシアとの関係において、欧州の強調は簡単にはいかないという空気が支配していた」

その後の数年間で、ロシアの地域的覇権の志向も明らかになった。ユーゴスラビア紛争も、パリ憲章に描かれた「民主主義、平和、統一の時代」が幻想であることを示した。

「CSCEは本来ならば、冷戦構造の終焉後に、全ヨーロッパ的な組織として中心的な役割を果たすべき存在だった。だが、常に時代の変化に遅れをとった」とビュルギッサー氏は語る。CSCEは1990年にようやく制度化され、議長国が毎年替わるようになった。それ以来、事務局と常設理事会はウィーンに置かれている。1995年には、欧州安全保障協力機構(OSCE)に改称された。

外交の限界

1990年代には、スイスの役割も変化した。「パリ・サミットが、中立・非同盟諸国グループが重要な役割を担った最後の場だった」と、フィンランドとスウェーデンとともにスイス代表団長としてウィーンでの交渉を主導したマリアンヌ・フォン・グリュニゲン氏は話す。「冷戦構造終結に伴い、N+Nグループも解体され、中立性は意義を失った」

それでもスイスは多国間外交外部リンクに努め続けた。崩壊しつつあったユーゴスラビア外部リンクでの情報収集ミッションや、ナゴルノ・カラバフにおける平和維持活動にも参加した。1996年には、スイスはOSCEの議長国を務めるまでになった。

2014年、スイスは再びOSCE議長国を務めた。まさにその年、クリミア併合とウクライナ東部の戦争によりヘルシンキ宣言が崩れ始めた。OSCEの主導のもと、スイス人外交官ハイディ・タグリアヴィーニ氏の指揮により、脆弱なミンスク停戦合意I・IIがまとまった。ここでもまた、ユーゴスラビア紛争で既に明らかになっていた事実が浮き彫りになった。「結局のところ、OSCEの決定には実行力がない」とビュルギッサー氏は話す。「OSCEは独自の軍隊を持たず、制裁を課す権限もないのだから」

全ての決定はコンセンサス(全会一致)によるため、ロシアは2022年の侵略戦争開始以降、多くの事柄を妨害している。その結果、OSCEはここ3年、通常予算さえ承認できていない。「50年の歴史の中で、OSCEが今日ほど機能不全に陥ったことはかつてなかった」とビュルギッサー氏は話す。

それでも57カ国が加盟するOSCEは現在、ロシアが関与する唯一の欧州機関だ。スイスは2026年に3度目の議長国を務める。

独語からのDeepL翻訳:宇田薫

スイスは議長国として何を達成できるだろうか? 欧州安全保障協力機構(OSCE)元事務総長トーマス・グレミンガー氏が、考えられるシナリオを論じる。

おすすめの記事

2026年のOSCE議長国としてスイスはどう貢献できるか

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。