Jungfraubahnen wollen noch höher hinaus

Top of Europe: Mit dieser Marke bewerben die Jungfraubahnen das Jungfraujoch selbstbewusst als höchstgelegene Bahnstation der Alpen. Jetzt will das Unternehmen noch höher hinaus, nämlich auf 3700 Meter. Kritiker sprechen von einem hochalpinen Lunapark.

Das Jungfraujoch ist mit 3454 Metern über Meer nicht nur der höchstgelegene Bahnhof des gesamten Alpenbogens, sondern auch Top-Tourismusdestination der Schweiz.

Geht es nach dem Willen der Jungfraubahnen (JFB), geht es bald noch höher hinaus: Zu seinem 100. Geburtstag präsentierte das Unternehmen mehrere Ausbauprojekte. Das erste, eine neue Ankunftshalle auf dem Joch, soll pünktlich zum 100-Jahr-Jubiläum im kommenden Februar eröffnet werden.

Am 1. April 2012 folgt die Eröffnung eines Erlebnis-Rundganges für jene Gäste, die sich für den Berg nur eine Stunde Zeit nehmen wollen. Auf einer rollenden Treppe stehend, erleben die Touristen im Berginnern den Bau der Jungfraubahnen und die Entwicklung des Schweizer Fremdenverkehrs.

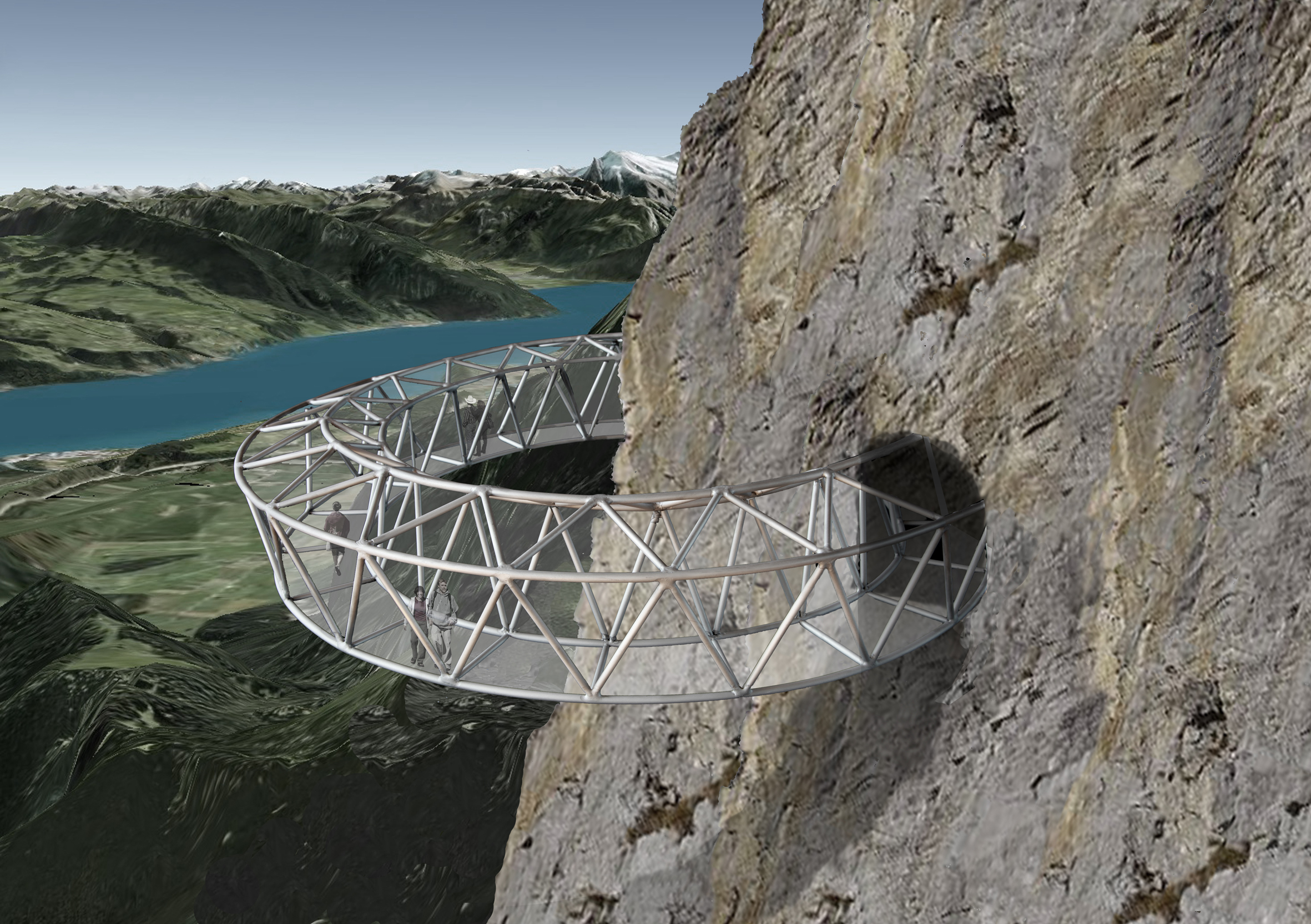

Als neues Top-of-Europe-Projekt sieht das Unternehmen am Ost-Grat auf 3700 Meter Höhe ein «sehr exklusives Angebot» vor, zu dem man höchstens 600 Personen pro Tag zulassen wolle, sagte Jungfraubahn-Direktor Urs Kessler. Worin die Attraktion bestehe, wollte er noch nicht verraten. Die Bahnstrecke dorthin soll durch den Gletscher führen.

Allein der Bau der neuen Galerie ist mit 16 Mio. Franken veranschlagt. Die Bahn kleckert also nicht, sondern klotzt. Die Kosten will sie unter anderem mit Preiserhöhungen von bis zu 50 Franken pro Billett einspielen.

«Rummelplatz»

Bis zum Gipfel des 4158 Meter hohen Berges würden nur noch rund 450 Höhenmeter fehlen. Die Debatte, ob mit dem Projekt der Mythos und die Würde der hohen Berge dem Tourismus geopfert würden, erhält durch das Vorhaben neue Nahrung.

«In einigen Jahren werden Massen auf den Gipfel steigen. Wo heute feierliche Stille herrscht, wird es Pfiffe und Lärm geben.» Die Warnung vor dem Jungfraugipfel als Rummelplatz stammt von einem Mitglied des Schweizer Alpen-Clubs (SAC).

Erstaunlich ist, dass die kritischen Worte aus dem Jahr 1894 stammen. Damals warnte der Bergfreund vor den negativen Folgen einer Bahn auf die Jungfrau. Sie haben richtig gelesen: In seinem ursprünglichen Projekt hatte der Zürcher Industrielle Adolf Guyer-Zeller den Bau einer Bahn bis auf den Gipfel vorgesehen.

Doch die warnenden Stimmen fanden damals kaum Resonanz, derweil sich die grosse Mehrheit der Menschen im Oberland über die Chance freute, mit der Bahn ein grosses Stück des Tourismus-Kuchens für sich abschneiden zu können.

Am 1. August 1912 war es soweit: Der erste Zug, beladen mit Ehrengästen, erreichte das Jungfraujoch. Im Verlauf der Bauarbeiten war von der Linienführung bis auf den Gipfel Abstand genommen worden.

Geburtstagsgeschenk

Zum 100. Geburtstag schenkt sich die Gebirgsbahn nun also Millioneninvestitionen in neue Projekte. Damit will sie sich fit machen für die nächsten Jahrzehnte.

«Wir müssen fortfahren, neue Märkte zu erschliessen», sagt Direktor Urs Kessler und denkt dabei in erster Linie an Gäste aus Japan, Südkorea und Indien.

Die Offensive der Jungfraubahnen Richtung Gipfel sorgt dafür, dass die vor über 100 Jahren geäusserte Kritik wieder aufgenommen wird. «Der Komfort für die Touristen ist nur ein Vorwand», sagt Benedikt Loderer. «In Wirklichkeit wollen die Promotoren die Touristen schneller durchschleusen, um so die Kapazitäten steigern zu können», sagt der Architekt, Essayist und Gründer der Architektur-Zeitschrift Hochparterre.

swissinfo.ch-Leser Jean d’Hôtaux geht mit den Vorhaben gar noch strenger ins Gericht. «In Tat und Wahrheit handelt es sich um eine Art Luna Park, ich hoffe, dass sie das McDonald’s auf dem Gipfel nicht vergessen.»

JFB-Direktor Urs Kessler streitet nicht ab, dass es bei den Neuerungen um Geschwindigkeit geht. «Die Gäste verfügen nicht mehr über dasselbe Budget wie früher, sowohl was Zeit, als auch Geld angeht», sagt er. Heute wollten Touristen in einem engen Zeitrahmen mehr sehen.

«Top of Fun»

Die farbigen Kühe, welche die Besucher auf dem Jungfraujoch begrüssen, entsprechen wohl kaum dem Geschmack von puristischen Natur-Ästheten. Liebhaber unverfälschter Naturerfahrung dürften ebenso wenig daran Freude haben, dass die Gäste ein Schönwetter-Panorama geniessen können – ab Kinoleinwand. Denn draussen sorgen die Launen der Natur zuweilen dafür, dass Nebel und Wolken den Blick auf die Riesen aus Fels und Eis verhindert…

«Die Profitmargen sinken, also müssen sich die Verantwortlichen der Tourismusdestinationen etwas neues einfallen lassen», sagt Loderer. «Im Zeitalter der Spassgesellschaft reicht der pure Genuss der Natur nicht mehr. Zudem sehen sich Wintersport-Destinationen im Kampf um Gäste immer grösserer Konkurrenz von Stränden ausgesetzt.»

In diesem Rennen setzen Top-Destinationen wie das Jungfraujoch künftig noch stärker auf das Massengeschäft. Aber geschieht dies nicht auf Kosten der Berge? Soweit ist es laut Loderer noch nicht. «Die Überlegungen der Naturschützer haben zwar gegenüber den touristischen Interessen keinerlei Gewicht», sagt der Autor. «Aber das Matterhorn bleibt schön, obwohl Zermatt durch hässliche Wohnblöcke verschandelt ist.»

Gibt es den «nachhaltigen Tourismus»?

Loderer ist gegenüber einem «nachhaltigen Tourismus», der Infrastruktur und Schutz von Natur und Umwelt in Einklang bringt, äusserst skeptisch. «Das ist eine hoffnungslose Diskussion, die lediglich die Zone um die Schneefallgrenze betrifft.» Oberhalb von 1500 Metern aber zeige der Diskurs keinerlei Wirkungen.

Loderer beobachtet im Alpenraum eine Gesellschaft mit «zweierlei Geschwindigkeiten»: Die grösseren Zentren würden sich entwickeln, während die kleineren Orte Terrain einbüssten.

Letztere riskieren laut dem Mann mit dem Blick für feine Veränderungen den Rückfall in die Armut. «Aber niemand fragt nach der Bedeutung von alpinen Brachen und verlassenen Dörfern dort, wo künftig kein Schnee mehr fällt.»

Abzuwarten bleibt, ob sich auch im Oberland kritische Stimmen zu den Ausbauplänen der Jungfraubahnen melden, wie dies vor über 100 Jahren der Fall gewesen war. Benedikt Loderer ist zwar Berner, stammt aber aus dem Unterland.

Jedes Jahr verzeichnet das Jungfraujoch rund 700’000 Besucher, die den Panoramablick auf Aletschgletscher sowie Eiger und Mönch geniessen wollen.

Im ersten Halbjahr 2011 erzielten die Jungfraubahnen einen Gewinn von 11,2 Mio. Franken, was ein Anstieg von 23,9% gegenüber den ersten sechs Monaten des Vorjahres bedeutet.

Das Jungfraujoch verzeichnete in dieser Zeit 313’600 Besucher, 48’500 mehr als in der Vorjahresperiode.

Das Bahnunternehmen kann von der Euroschwäche gegenüber den asiatischen Währungen profitieren, «Top of Europe» bleibt trotz Frankenhausse Pflichtprogramm für die Gäste aus Asien.

Die Bergregion um die Jungfrau herum benutzt den Namen als Marke im Tourismus-Wettbewerb.

Auch die Jungfraubahnen bedienen sich des Namens des Berges. Diese betreiben die meisten der Ski- und Sessellifte in der Skiregion und fahren bis zum Jungfraujoch hinauf.

Die Bahn aufs «Top of Europe» (unter diesem Namen wird das Jungfraujoch vermarktet) war 1912, vor fast 100 Jahren, eröffnet worden.

2010 fuhren 672’000 Personen auf den 3454 Meter hohen Aussichtspunkt.

Die Jungfrau wurde weltweit noch bekannter, als sie 2001 mit dem Gebiet Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn von der Unesco ins Welterbe aufgenommen wurde.

Übertragen aus dem Französischen: Renat Kuenzi

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch