Was man zur Schweizer Nationalhymne wissen muss

Sie ist nicht die erhabenste aller Nationalhymnen. Und nur wenige kennen sie auswendig. Doch der Schweizerpsalm hat bisher alle Versuche überstanden, ihn zu ersetzen, nachdem er das alte «Rufst Du mein Vaterland» abgelöst hat.

Kennen Sie das? Sie singen ein Lied im Chor und jemand versteht den Text falsch. Dieses Situation kommt in der mehrsprachigen Schweiz beim Singen der Nationalhymne öfters vor.

Wenn man überhaupt mitsingt. Das ist nicht so selbstverständlich wie in anderen Ländern. Die Männer-Fussballnationalmannschaft – oder zumindest ein grosser Teil davon – ist beispielsweise dafür bekannt, vor Spielen kaum mitzusingen.

Dies gilt nicht für die Frauen-Nationalmannschaft, die sich bei der laufenden Europameisterschaft weniger genierten als ihre männlichen Kollegen.

Mehr

Als der ehemalige Nati-Fussballer Valon Behrami im Juni von RSI dazu befragt wurde, nannte er drei Ausreden für sein Schweigen: die Ratlosigkeit der Gegner, wenn sie verschiedene Sprachen hörten, seine mangelnden Gesangskenntnisse und die Tatsache, dass er sich den Text nicht merken könne.

Behrami befindet sich in der Schweiz in guter Gesellschaft: Hierzulande ist es eine seltene Fähigkeit, schon die erste Strophe auswendig zu können.

Selbst der ehemalige Bundespräsident Moritz Leuenberger gab zu, dass er oft «nur die Lippen bewegte, weil ich die weiteren Verse nicht auswendig konnte».

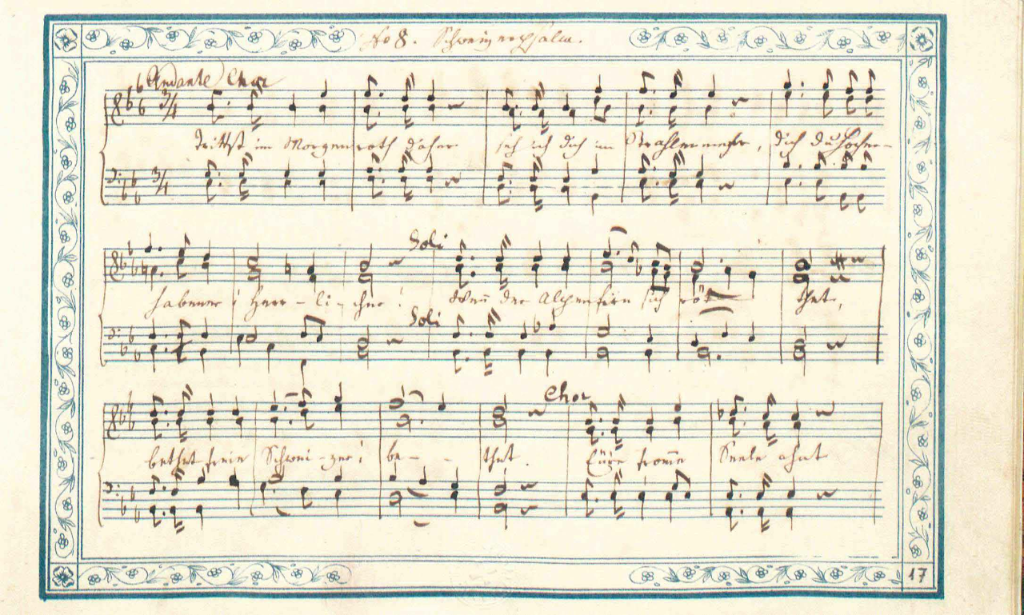

Diese Aussage eines Alt-Bundesrats hätte Leonhard Widmer, dem Autor des Textes, und Alberik Zwissig, dem Komponisten der Musik, sicher nicht gefallen. Die beiden hatten den Psalm in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts komponiert.

Entstanden aus einer ungewöhnlichen Freundschaft

Widmer und Zwissig kamen aus entgegengesetzten Welten. Ersterer war ein liberal-radikaler Progressist protestantischen Glaubens, letzterer ein Zisterziensermönch. Dennoch entwickelte sich zwischen ihnen eine Freundschaft.

Widmer betrieb nicht nur ein von Mönchen frequentiertes Notengeschäft, sondern war auch ein Poet. 1841 bat er Zwissig, eines seiner Gedichte zu vertonen.

Der Mönch rezyklierte ein liturgisches Lied, das er einige Jahre zuvor komponiert hatte. Das Ergebnis war der Schweizerpsalm wie wir ihn heute kennen – eine Hymne, die Gott, die Berge und das Morgenrot in einer spirituell-patriotischen Mischung vereint.

Das Lied fand Anklang, verbreitete sich rasch und wurde schon bald bei nationalen Veranstaltungen gesungen. Bis es jedoch zur Nationalhymne wurde, sollten noch Jahrzehnte ins Land gehen.

Einerseits waren die Nationalhymnen – nicht nur in der Schweiz – bis zur Verbreitung von Radio und Fernsehen oft auf nationale Zeremonien beschränkt, die kein breites Publikum erreichten.

Deshalb stand ihre offizielle Einführung auf der Prioritätenliste der Behörden ziemlich weit unten. Der Bundesrat betonte immer wieder, dass es nicht in seiner Kompetenz liege, dem Land eine Hymne vorzuschreiben.

Andererseits hatte der Schweizerpsalm einen Konkurrenten, der auch bei offiziellen Anlässen gesungen wurde: «Rufst Du mein Vaterland», eine Komposition des Poeten und Philosophieprofessors Johann Rudolf Wyss.

Gott schütze den Schweizerpsalm!

Die beiden Texte waren sehr unterschiedlich. Der Inhalt der ersten Strophe des Schweizerpsalms von Widmer/Zwissig lässt sich wie folgt zusammenfassen: «Die vom Morgenlicht erhellten Alpen flössen grossen Glauben ein und wecken den Wunsch, für das Vaterland zu beten.»

Deutsch:

Trittst im Morgenrot daher,

Seh’ich dich im Strahlenmeer,

Dich, du Hocherhabener, Herrlicher!

Wenn der Alpenfirn sich rötet,

Betet, freie Schweizer, betet!

Eure fromme Seele ahnt

Eure fromme Seele ahnt

Gott im hehren Vaterland,

Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.

Französisch:

Sur nos monts, quand le soleil

Annonce un brillant réveil,

Et prédit d’un plus beau jour le retour,

Les beautés de la patrie

Parlent à l’âme attendrie;

Au ciel montent plus joyeux

Au ciel montent plus joyeux

Les accents d’un coeur pieux,

Les accents émus d’un coeur pieux.

Italienisch:

Quando bionda aurora il mattin c’indora

l’alma mia t’adora re del ciel!

Quando l’alpe già rosseggia

a pregare allor t’atteggia;

in favor del patrio suol,

in favor del patrio suol,

cittadino Dio lo vuol,

cittadino Dio, si Dio lo vuol.

Rumantsch:

En l’aurora la damaun ta salida il carstgaun,

spiert etern dominatur, Tutpussent!

Cur ch’ils munts straglischan sura,

ura liber Svizzer, ura.

Mia olma senta ferm,

Mia olma senta ferm Dieu en tschiel,

il bab etern, Dieu en tschiel, il bab etern.

Das Gedicht von Wyss hingegen ist in seinem Inhalt viel direkter. Etwas brutal paraphrasiert könnte es folgendermassen lauten: «Oh, wie gut, für das Vaterland kämpfend zu sterben! Ich hoffe, es geschieht mir, ich wünsche mir nichts Besseres.»

Je nach der Lage der Schweiz in der internationale Geopolitik wurde die eine oder die andere Variante bevorzugt. 1961, als die Regierung erneut aufgefordert wurde, einen Entscheid in dieser Angelegenheit zu treffen, bestimmte sie «Trittst im Morgenrot daher» vorläufig zur Nationalhymne.

Diese provisorische Bestimmung galt 20 Jahre lang, bis der heutige Schweizerpsalm am 1. April 1981 auch rechtlich zur Nationalhymne wurde.

Ausschlaggebend war jedoch nicht der pazifistische Zeitgeist, sondern ein musikalisches Problem.

«Rufst Du mein Vaterland» wurde nämlich zur Melodie von «God save the King» gesungen, der britischen Nationalhymne. Dies war auch bei den Hymnen verschiedener anderer Länder der Fall. Die liechtensteinische beispielsweise ist musikalisch immer noch identisch mit der britischen. Bei internationalen Sportveranstaltungen wurde dies allmählich etwas peinlich.

Mehr

Kultur von SWI swissinfo.ch kompakt

Die Änderungsversuche

Einige Angehörige der älteren Generation rümpfen immer noch die Nase über diesen Entscheid. Doch nicht nur die Nostalgikerinnen und Nostalgiker von «Rufst Du mein Vaterland» können sich mit der aktuellen Nationalhymne nicht so recht anfreunden.

Im Jahr 2004 brachte die damalige sozialdemokratische Nationalrätin Margret Kiener Nellen im Parlament einen Antrag zur Modernisierung der Hymne ein.

Sie war der Meinung, dass der Schweizerpsalm zu nationalistisch, zu kompliziert, zu bombastisch sowie frauen- und ausländerfeindlich sei. Wegen des starken Widerstands im Parlament wurde der Antrag jedoch wieder zurückgezogen.

Rund zehn Jahre später versuchte es die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG) und schrieb einen Wettbewerb aus, um jene Wörter zu ändern, die aus ihrer Sicht in der Bevölkerung nicht mehr bekannt waren und die Werte des Landes nicht mehr widerspiegelten.

Der Autor des Siegertextes, der im September 2015 prämiert wurde, hiess zufälligerweise ebenfalls Widmer, wie der Autor des Originals. Der Aargauer Werner Widmer ersetzte die religiösen Bezüge durch moderne Verfassungswerte, darunter die Einheit in der Vielfalt.

Die Fassung von Werner Widmer mit der Strophe, die alle vier Landessprachen vereint:

Die erste Strophe der Fassung von Werner Widmer auf Deutsch:

Weisses Kreuz auf rotem Grund,

unser Zeichen für den Bund:

Freiheit, Unabhängigkeit, Frieden.

Offen für die Welt, in der wir leben,

lasst uns nach Gerechtigkeit streben!

Frei, wer seine Freiheit nützt,

stark ein Volk, das Schwache stützt.

Weisses Kreuz auf rotem Grund,

unser Zeichen für den Schweizer Bund.

Alle Versionen auf der Website der SGGExterner Link.

Mit dem gewählten Text und der Unterstützung von 250 bekannten Persönlichkeiten – darunter sogar ehemalige Bundesräte wie Moritz Leuenberger – musste die SGG nun nur noch die letzte kleine Hürde überwinden: die neue Hymne im ganzen Land bekanntzumachen und zu lehren.

Es war ein durchschlagender Misserfolg. Von den 2300 Gemeinden, die aufgefordert worden waren, die neue Hymne am Nationalfeiertag, dem 1. August, zu verbreiten, folgten nur etwa 20 dem Aufruf.

Bis zum nächsten Änderungsversuch – und wahrscheinlich auch darüber hinaus – wird also der Schweizerpsalm bestehen bleiben. Denn auch wenn er nicht modern ist, könnte man sagen, dass er die Schweiz und ihre Politik gut widerspiegelt.

Erstens, weil er ein langsames Tempo hat, und zweitens, weil er – wie viele vom Parlament verabschiedete Gesetze – jene Lösung darstellt, welche die geringste kollektive Unzufriedenheit hervorruft.

Editiert von Daniele Mariani, Übertragung aus dem Italienischen mithilfe von Deepl: Christian Raaflaub

Mehr

Der neu vorgeschlagene Hymnentext ist noch nicht in aller Munde

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch