予防検診は本当に死亡率を下げる?

スイスは人口あたりのCT・MRI装置台数が欧州で最も多い。だが検診が必ずしも健康維持に役立つとは限らず、早期発見が害になることすらあると警告する専門家もいる。

おすすめの記事

「スイスのメディアが報じた日本のニュース」ニュースレター登録

2万人超の死者・行方不明者(災害関連死も含める)を出した2011年3月11日の東日本大震災では、巨大な津波が福島第一原子力発電所を直撃し、1986年のチェルノブイリ原子力発電所の事故以来最悪の原発事故を起こした。放出された放射性物質の量は福島の方が少なかったが、甲状腺がんなどの病気のリスクは著しく高まった。チェルノブイリ事故後の周辺地域(旧ソ連ウクライナ共和国北部)でも、子どもたちの甲状腺がんが増加した。

福島県は保護者らの要請を受け、原発事故当時18歳以下の全ての県民(約38万人)に2年毎の超音波(エコー)検査を義務付けた。その結果、事故から現在までに350件の甲状腺がんが見つかった。発生率は他県の10〜12倍に上る。

原因は当初、放射線被曝だと考えられていたが、集団検査と高感度超音波検査が甲状腺がん発見率を押し上げたのではないかと指摘する専門家もいる。高感度超音波はごく初期ステージの腫瘍まで検出する。これらの中には、時間が経っても変化しないものや良性腫瘍など、直接の死因にならない病変もあるかもしれない。

宮城学院女子大学生活科学部の医師、緑川早苗教授(内分泌代謝学・スクリーニングコミュニケーション学)は「不必要な検査や治療(手術)が数多く行われている。それにより心理的、経済的、社会的などの多くの負担が生まれている」と話す。緑川氏らは福島の若年層の甲状腺検査を実施しているが、病変があると正しく診断されたとしても、その病気が原因で死亡することはおろか、症状が出ることすらない可能性もあるのではないかと考えるようになった。

検査の高精度化と過剰診断

過剰診断とは、進行せず症状も出ないものを疾患と診断することだ。これは、病気を早期発見し命を救いたいとの思いから生じる。だがユニバーシティ・カレッジ・ロンドン病院(UCLH)の臨床神経生理学・神経学の医療コンサルタントで医師のスザンヌ・オサリバン氏は「早期発見が常に助けになるとの仮説は長期間の調査でも証明されていない」と言う。オサリバン氏は、健康な正常範囲内の変化や軽微な問題を要治療の疾患として扱う傾向を批判的にみている。

高精度検査装置の普及は疾患の診断漏れやミスの防止に役立つかもしれないが、同時に過剰診断を助長する。経済協力開発機構(OECD)が2017年に出した医療における無駄遣いに関する報告書外部リンクは、腰痛や頭痛に対する画像診断、がん検診、低リスク群の心電図検査などが過剰診断になりやすいとしている。今年発表したプレプリント(査読前の論文)でも、これを裏付ける研究結果を報告している。

業界団体メドテック・ヨーロッパの2022年報告書外部リンクによれば、世界最大の診断薬企業ロシュの本拠地であり、医療機器の主要製造国であるスイスは、欧州連合(EU)加盟国、トルコ、英国、欧州自由貿易連合(EFTA)加盟4カ国の計33カ国中、国内総生産(GDP)に占める医療費の割合が4番目に多い。

連邦監査事務所が今年1月に発行した医療画像の適正使用に関する報告書によれば、スイスは100万人あたり80台の医療画像(CT=コンピュータ断層撮影とMRI=核磁気共鳴画像)検査装置を保有する。これはOECD欧州加盟国(25カ国)の中で最も多く、オランダの約2倍に相当する。

スイスは血液や尿などの検体検査への支出額も最多外部リンクだ。スイスの医療診断業界団体(the Swiss Association of the Diagnostics Industry)は、物価が高いことも理由の1つではあるが、特に迅速な患者受け入れなど公的医療サービスの質が高いこと、医療費が高額であることを主な原因として挙げる。

だが、医学専門誌ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンに2017年に掲載された論文外部リンクは、医療診断に多額を投じる富裕国のがん早期発見や検出率が向上しているにも関わらず、がんによる死亡率は依然として低所得国と大差ないと報告している。

早期発見や検出率が死亡率の低下につながらないのは、必ずしも致命的になるわけではないがんまで治療対象にするからだとオサリバン氏は言う。「私たちは病気を見つけるのはとても得意だが、命にかかわる病へと進行するものとそうでないものを見分けるのは不得手だ」

疾患と病い

症状のない患者の診断は、特にアルツハイマー病のような不治の病の場合に問題となる。ジュネーブ大学のジョヴァンニ・フリゾーニ教授(臨床神経科学)は、アルツハイマー病の過剰診断を減らすための診断基準の策定に参加した。ジュネーブ大学病院(HUG)メモリーセンター長も務める。

神経科学的にはアミロイドβペプチドやタウタンパク質などの特定のバイオマーカーでアルツハイマー病を十分に診断できるとする考え方が主流だ。だがフリゾーニ氏らは、診断を確定する前に記憶障害などの他の症状についても観察すべきだと考えている。

フリゾーニ氏は「患者にとって本当に重要なのは疾患(disease)ではなく病い(illuness)だ」と言い、この2つの段階を明確に区別することが重要だと指摘する。

疾患は医学的な診断を受けて明らかになるもので、病いは本人が感じる主観的な体験だ。アルツハイマー病の場合、疾患は臨床症状が現れる10〜15年前からバイオマーカー値で確認できる。病いの場合、疾患とほぼ同期間続き、記憶喪失などの症状は一般にバイオマーカー値が上昇するにつれて現れるが、最終的に病いの状態に移行しない場合もある。

「80歳なら多少アミロイドがあっても、アルツハイマー病以外で死ぬ確率が高い」とフリゾーニ氏は言う。バイオマーカー値の高い患者にはアルツハイマー病だと告げるのではなく、発症するリスクがあると話すべきだと主張する。

「心血管系の病気と同じだ。高血圧だからといって必ずしも脳卒中になるわけではないが、リスクは高まる」

同氏らは、認知トレーニング、身体活動、他者との交流、心血管モニタリング、個別の栄養指導など、高リスク群の患者の発症を抑えるための予防方法を定めており、いずれも記憶障害の発症予防に寄与することがわかっている。

スクリーニングの有効性

予防的な検査(検診・スクリーニング)の目的は疾患の早期発見だ。進行し症状が出る前に病変を見つけて早期介入し、悪化や命に関わる状態になるのを防ぐ。だが放っておいても問題にならないものを治療することでかえって健康リスクを高めたり、健康状態を悪化させたりする可能性もあると指摘する専門家もいる。

例えば前立腺がんなどの血液検査指標の前立腺特異抗原(PSA)は偽陽性が出やすい上、低悪性度の前立腺がんは非常にゆっくり成長し症状も出ないことが多い。だがMRI検査では結論が出ないことが多く、生検組織の外科的切除は感染症、尿失禁、勃起不全を起こす可能性があり、診断の確定には困難が伴う。

国際がん研究機関(IARC)と複数の大学・研究機関は最近、欧州26カ国について国際共同研究を実施し、PSA検査がしばしば過剰診断と過剰治療につながっていると報告外部リンクした。一部の国では検査数が増えたことで以前よりも多く(国によっては20倍以上)のがんが発見されたが、死亡率には変化がなかった。同論文の著者らは、この矛盾の原因は無症状の患者に対する検診だとし、検出されたがんの多くは致命的な経過を辿ることも治療が必要になることもなかったと結論づけた。

疾患によっては、予防的な検査を行なっても結果は変わらない。

フリブール大学のアーノルド・キオレロ教授(疫学・公衆衛生学)は「スクリーニングの目的は予後を改善することだが、実際には疾患によっては何ら効果がないものもある。こうした疾患の場合は、早期発見はできても予後は改善しない」と言う。

例えばがんの場合、種類毎に分けて対処することが肝要だとキオレロ氏は指摘する。検診は大腸がん、結腸がん、直腸S状部がん、上部直腸がん、乳がん、子宮頚がんに有効だが、卵巣がん、甲状腺がんには有効性がない、つまり早期発見しても症状が出てから治療を開始した場合と予後は変わらないことが証明されている。

「公衆衛生の医師としては、検診は常に素晴らしいと言えればよいが、実際の問題は非常に複雑で、有益なのは特定の検診(ある種のがんを対象にした検査)に限られる」

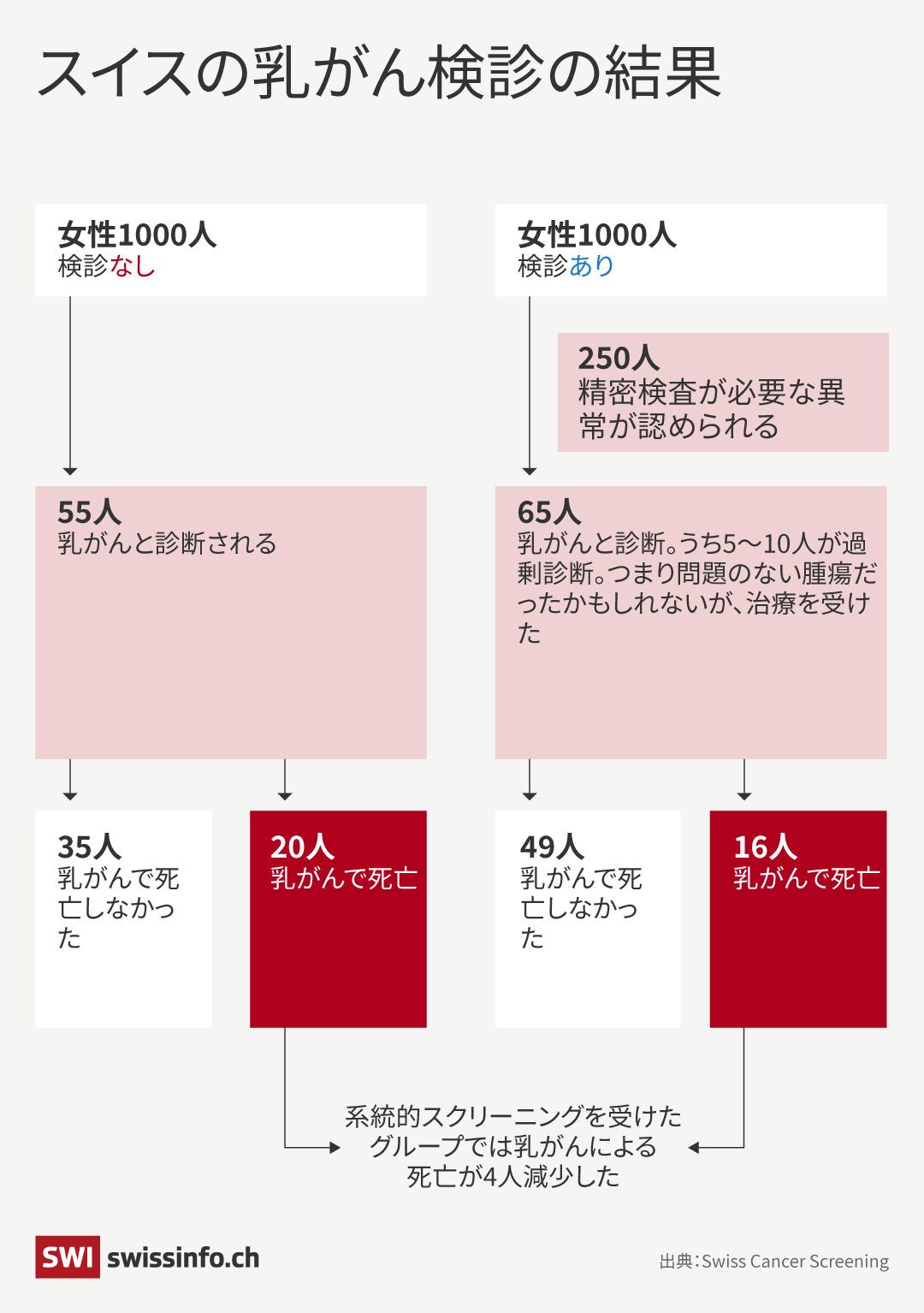

スイスの乳がん検診

近隣諸国と異なり、スイスには乳がんの包括的な予防的検診プログラムはないが、スイスのがん検診財団スイス・キャンサー・スクリーニングが導入を推進している。

同財団のデータによると、検診を受けた女性1千人あたり64人が乳がんと診断され、そのうち10人は過剰診断で不必要な化学療法を受け、16人は死亡する。一方、症状が出てから受診した女性の場合、過剰診断はゼロだが死亡者は被検診者群より1千人あたり4人多く、死亡率は上昇する。

乳がん検診が過剰診断や過剰治療につながる可能性があることは他の研究でも示されている。2021年にフィンランド、イタリア、オランダ、スロベニアで行われた研究外部リンクでは、1千人の乳がん検診で死亡率は下がったが、1千人あたり0.2〜0.5人が過剰診断され、12〜46人が偽陽性と診断された。

少し古い2012年のコクラン・レビューも早期発見による死亡率低下は限定的で、かつ重大な害をもたらすと報告している。コクラン・レビューは論文に基づく医学データの系統的な分析結果をまとめたもので、科学者や医師からなる非営利国際組織コクランが発行している。引用されている最も信頼性の高い臨床試験では、マンモグラフィー(乳房X線検査)を13年間継続した結果、乳がん死亡率に有意な減少がみられなかった。同レビューの推算では、2千人あたり10年間の検診で回避できる乳がんによる死亡は1人、手術や放射線治療などの不必要ながん治療を受ける健康な女性は10人で、200人以上が偽陽性診断によって数カ月に渡る深刻な精神的苦痛を強いられている。

オサリバン氏は国の検診政策には欠点があるとしながらもこれを支持しているが、不必要な治療を避けるために定期的な検査による経過観察も選択肢の1つだと言う。「もし健康が心配で乳房に異常なしこりがある状態では生きづらいのなら、治療を受ければいい。だが介入的な治療が必要ないことを事前に明確に知りたいなら、経過観察プログラムに参加できるかどうかを聞いてみるといい」

検診には不確実性が伴うことを患者にあらかじめ説明すべきだとオサリバン氏は主張する。そうすることで患者は事前に適切な質問をする機会を得られ、もし疾患があると診断された場合に適切な情報に基づいた選択ができるようになる。

「何が問題かを理解し、自身の健康問題をどう管理したいかを把握できることが重要だ」とオサリバン氏は言う。「診断は本来患者を助けるべきものだが、もし苦痛を生むだけで、症状の緩和、治療、状況の改善などに結びつかないのなら、診断そのものの有益性に疑問を持たざるを得ない」

編集:Nerys Avery/vm、英語からの翻訳:佐藤寛子、校正:宇田薫

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。