Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Die Schweizer Medien analysieren weiterhin die Abstimmung vom Sonntag und nehmen dabei die grossen Verlierer unter die Lupe: die Meinungsforschungs-Institute. Deren Prognosen erwiesen sich als ungenau – ein eher seltenes Phänomen.

Anschliessend sprechen wir über Cybersicherheit, eine Einheitskrankenkasse und die Idee, der Stimmbevölkerung ein neues demokratisches Instrument zur Verfügung zu stellen.

Viel Vergnügen beim Lesen!

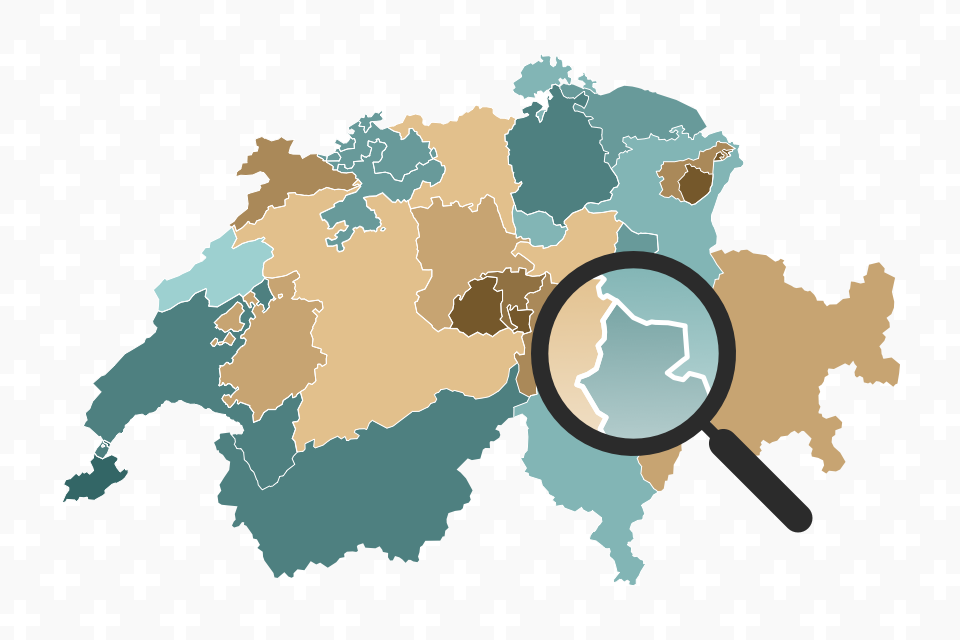

Die nationale Abstimmung vom Sonntag steht weiterhin im Mittelpunkt der Schweizer Medien. Sie fragen sich, warum sich die wenige Tage zuvor veröffentlichten Umfrageprognosen als falsch erwiesen haben – ein sehr seltenes Phänomen.

Bei SRF betont die Politologin Martina Mousson, dass Umfragen eine Momentaufnahme der Volksmeinung zu einem bestimmten Zeitpunkt seien und es in der Zeit bis zur Abstimmung zu Umschwüngen kommen könne, etwa durch eine unerwartete Schlussmobilisierung. Das ist ihrer Meinung nach geschehen, mit einem entscheidenden Schub in den ländlichen Gebieten jenes Lagers, das für die Abschaffung des Eigenmietwerts war – ein Elektorat, das der E-ID gegenüber skeptischer eingestellt ist.

Bei RTS vermutet der Professor für Politikwissenschaften an der Universität Lausanne, Sean Müller, dass gerade die Umfragen, die ein knappes Ergebnis vorhersagten, viele Menschen zum Abstimmen motiviert hätten, die sich ein Ende des Eigenmietwerts wünschten.

Müller liest in den Resultaten auch das Signal, dass sich «ein Teil der Gesellschaft, der den Staat, die Fachleute und die Medien ablehnt», durchsetzen konnte. Es handelt sich seiner Meinung nach um eine Bewegung, die während der Covid-19-Pandemie entstanden ist und der «Expertokratie» misstraut und daher auch den Umfragen, «an denen sie nicht teilnehmen oder falsche Angaben machen, wenn sie es doch tun».

Die Neue Zürcher Zeitung, welche die Abstimmung und die Spaltungen analysiert, die in der Schweizer Gesellschaft bei Abstimmungen immer deutlicher zu werden scheinen, gibt dem Phänomen einen Namen: «Corona-Graben».

Nur wenige Tage nach der Ankündigung der erneuten Erhöhung der Prämien der obligatorischen Krankenversicherung spiegelt sich die Verbitterung der Schweizer Bevölkerung in den Ergebnissen einer Umfrage der Tamedia-Gruppe wider. Dort sprachen sich 68% der Befragten für oder eher für die Einführung einer Einheitskrankenkasse aus.

Die Idee einer Einheitskrankenkasse erhält eine Mehrheit der Zustimmung in allen Alters- und Einkommensgruppen, bei allen Parteien und sowohl bei Frauen als auch bei Männern. 9% erklärten, dass sie Schwierigkeiten beim Bezahlen der höheren Prämien im Jahr 2026 erwarten, während 5% sogar antworteten, dass sie nicht wissen, wie sie die Ausgaben bewältigen können.

Als einer der Hauptgründe für die hohen Kosten des Systems wird die hohe Anzahl Spitäler in der Schweiz betrachtet. Der Vorschlag, die Anzahl der Spitäler zu reduzieren, findet allerdings nur bei 36% der Befragten Unterstützung.

2007 war eine Volksinitiative mit 71,2% «Nein»-Stimmen krachend gescheitert, die forderte, die Dutzenden in der Schweiz tätigen Krankenversicherungen in einer einzigen Institution zu vereinen und die Prämien nach Einkommen und Vermögen zu berechnen.

Seit dem ersten April gilt in der Schweiz die Pflicht, Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen innerhalb von 24 Stunden zu melden. Seither hat das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) fast eine Meldung pro Tag registriert, genaugenommen 164.

Die Bereiche Finanzwesen (19%), Informatik (8,7%) und Energie (7,6%) sind am stärksten von Cyberangriffen betroffen, aber weitere Meldungen sind aus den unterschiedlichsten Gebieten eingegangen: von Behörden über das Gesundheitssystem bis hin zu Postdiensten, Verkehr und Medien. Auch der Technologiesektor und die Lebensmittelversorgung waren betroffen.

Das BACS zeigt sich zufrieden mit der guten Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten. Die Meldungen werden zu statistischen Zwecken analysiert und zur Vorhersage und Prävention möglicher künftiger Bedrohungen verwendet.

Ab Oktober können unterlassene Meldungen sehr teuer kommen. Es sind nämlich Bussen bis zu 100’000 Franken vorgesehen.

Im Parlament wird über die Einführung eines neuen demokratischen Instruments für das Stimmvolk diskutiert: die Volksmotion auf Bundesebene. Entsprechende Postulate haben sechs Abgeordnete aus fünf verschiedenen Parlamentsgruppen eingereicht. Worum geht es?

Derzeit kann sich das Schweizer Stimmvolk mittels Referendum gegen ein Gesetz wehren oder mit einer Volksinitiative neue Vorschläge einbringen. Eine Volksinitiative verlangt immer eine Verfassungsänderung und benötigt 100’000 Unterschriften. Manchmal erweist sich eine Verfassungsänderung als problematisch und es kommt vor, dass die Behörden auf eine Initiative mit einem Gegenvorschlag antworten, der lediglich ein Gesetz ändert.

Die Volksmotion würde gewisse Etappen überspringen. Mit ihr könnte dem Parlament ein verbindlicher Auftrag zur Ausarbeitung eines Gesetzes erteilt werden, ohne die Verfassung zu tangieren. Das Instrument wird bereits erfolgreich in verschiedenen Kantonen eingesetzt und erleichtere den politischen Prozess, argumentieren die Postulate.

Die sechs Parlamentarierinnen und Parlamentarier fordern nun die Regierung auf, die Möglichkeit der Einführung des neuen Instruments zu prüfen und allfällige Details zu definieren, wie etwa die Anzahl der benötigten Unterschriften.

Die Idee ist nicht neu. Eine entsprechende Motion hatte 2012 der parteilose Ständerat Thomas Minder eingereicht. Damals hatte sich der Bundesrat skeptisch gezeigt und den Vorschlag abgelehnt mit der Begründung, mehr Volksrechte würden «nicht zwingend deren Stärkung» bedeuten.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards