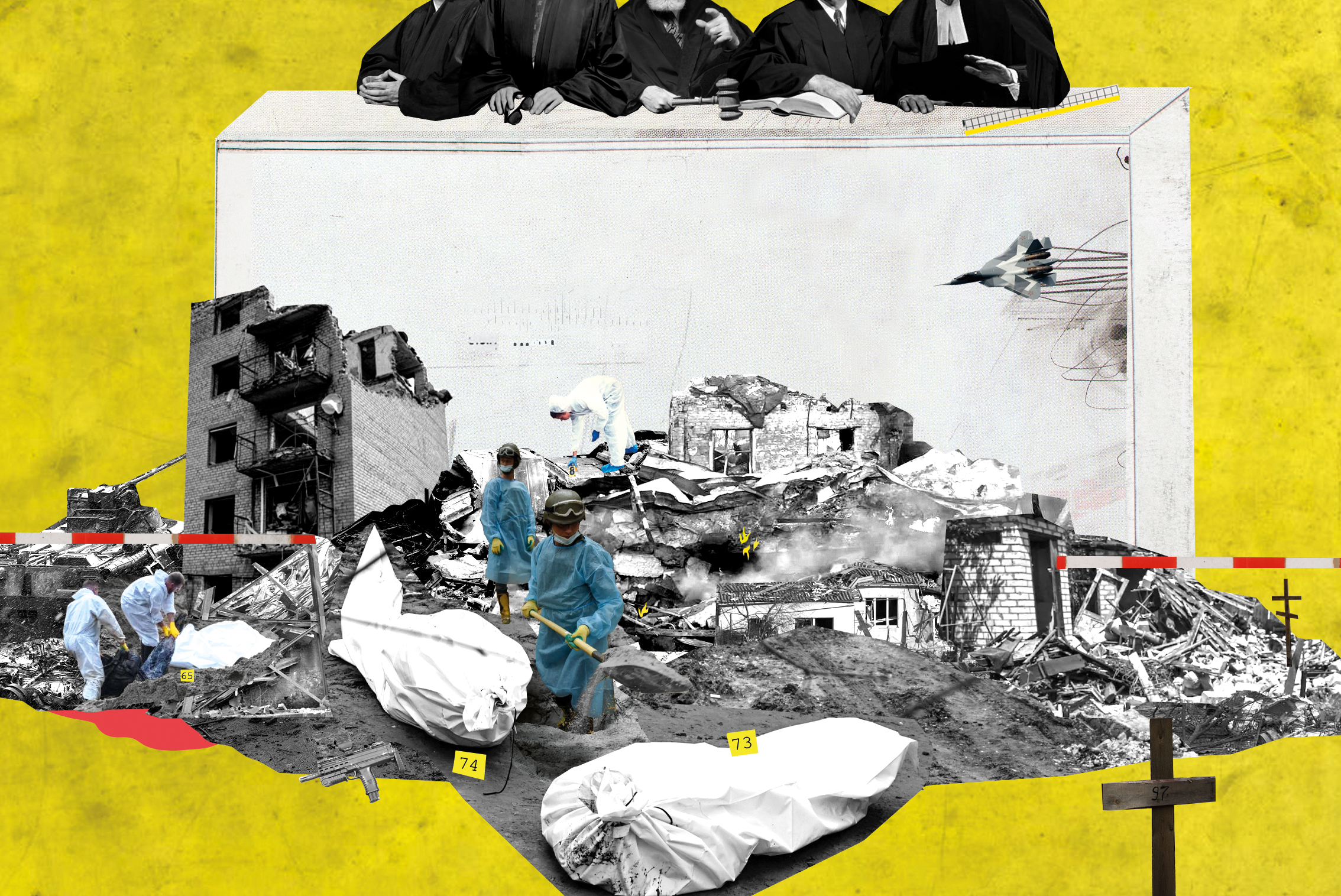

Quando un genocidio è un genocidio?

Stiamo assistendo a un genocidio a Gaza? Mentre sempre più esperti ed esperte di diritto internazionale lo affermano, la questione continua a dividere. Ma chi decide questa qualifica, su quale base e con quali conseguenze? Ecco alcune spiegazioni.

Mentre l’ONU ha dichiarato la carestia nella città di Gaza, dove Israele intensifica il suo assalto militare, e l’aiuto umanitario entra con il contagocce nell’enclave palestinese devastata da quasi due anni di bombardamenti, sempre più specialisti e specialiste di diritto internazionale parlano di un genocidio a Gaza.

È anche il caso di una commissione d’inchiesta incaricata dal Consiglio per i diritti umani, di altri esperti ed esperte indipendenti delle Nazioni Unite, nonché di ONG internazionali e israeliane. Gli Stati restano invece divisi, con i Paesi occidentali che si rifiutano di usare questo termine prima che la giustizia internazionale si pronunci. Da parte sua, Israele respinge ogni accusa di genocidio.

Cos’è un genocidio?

La definizione giuridica di genocidio – il termine è stato coniato da un giurista polacco nel 1944 – si trova nella Convenzione del 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio.

Questo trattato internazionale, adottato dall’Assemblea generale dell’ONU, è nato sulla scia delle atrocità della Seconda guerra mondiale e del processo di Norimberga, dove i leader nazisti responsabili della Shoah furono processati per crimini contro l’umanità, crimini di guerra e crimini contro la pace. (Il crimine di genocidio non esisteva ancora nel diritto internazionale al momento del processo).

Dalla convenzione emergono due aspetti determinanti. Il primo riguarda gli atti di genocidio contro un gruppo (nazionale, etnico, razziale o religioso). Se ne contano cinque:

- L’uccisione di membri del gruppo

- La grave lesione all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo

- La sottomissione intenzionale del gruppo a condizioni di esistenza che comportino la sua distruzione fisica, totale o parziale

- Le misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo

- Il trasferimento forzato di bambini e da un gruppo a un altro

Il secondo aspetto riguarda l’intento genocida. Ciò significa che questi atti – di cui ne basta uno solo per parlare di genocidio – devono essere accompagnati dall’intenzione di distruggere il gruppo, del tutto o in parte.

“L’atto è facile da provare, ma l’intento genocida no”, spiega Paola Gaeta, professoressa di diritto internazionale al Geneva Graduate Institute.

“Bisogna provare la volontà, per esempio, di uccidere membri del gruppo, ma anche l’intenzione, uccidendoli, di eliminare il gruppo del tutto o in parte”, precisa Robert Kolb, professore di diritto internazionale all’Università di Ginevra.

“A differenza dei crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità, il genocidio è definito in modo molto restrittivo. Dal punto di vista giuridico, non è più grave di questi altri crimini internazionali. Ma nell’opinione pubblica esiste una gerarchia; e il genocidio è il crimine dei crimini”, afferma Kolb

>> Crimini contro l’umanità vs crimini di guerra; per capire cosa li differenzia e come si applicano nel contesto della guerra in Ucraina, leggete il nostro articolo:

Altri sviluppi

Crimini internazionali e guerra in Ucraina, spiegazioni

Chi può commettere un genocidio?

La domanda può sembrare innocua, ma non lo è. Ad esempio, uno Stato può – in senso giuridico – commettere un genocidio? “Tecnicamente no”, risponde Robert Kolb. “Non è lo Stato a commettere il genocidio, ma delle persone.

Lo Stato, invece, commette una violazione della convenzione contro il genocidio”. Quest’ultima lo obbliga a prevenire e a punire tale crimine. “Per interpretazione, si può dedurre che lo obblighi anche a non commetterlo, ma si parlerà sempre di una violazione della convenzione”, prosegue l’esperto.

Chi può qualificare un genocidio come genocidio?

“Non è la domanda giusta”, avverte Paola Gaeta. Riguardo a Gaza, è però sulla bocca di tutti e tutte. E quando un giornalista chiede al presidente francese Emmanuel Macron di prendere posizione sul canale TF1, egli risponde: “Non spetta a un responsabile politico usare questo termine, ma agli storici e alle storiche a tempo debito”.

“Gli storici e le storiche possono qualificare un genocidio”, spiega Paola Gaeta. “Ma anche i politici e le politiche, le ONG, gli esperti e le esperte dell’ONU, i giuristi, le giuriste e i tribunali; con standard di prova, temporalità e talvolta definizioni diverse”.

“La questione di ‘chi decide’ non è quella giusta, perché la comunità internazionale è anarchica. Non esiste un’autorità centralizzata. Dal punto di vista del diritto internazionale, ogni Stato è libero di trarre le proprie conclusioni”, precisa Gaeta. “I Paesi non devono attendere una decisione della Corte internazionale di giustizia per pronunciarsi sull’esistenza di un genocidio”.

Nel caso del Ruanda, ad esempio, molti Paesi hanno denunciato i massacri come un genocidio prima che i tribunali internazionali confermassero tale qualifica. Negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno anche condannato un genocidio nella regione del Darfur in Sudan e nella provincia dello Xinjiang in Cina, senza che la giustizia internazionale si sia pronunciata. Nel caso di Gaza, diversi Stati , tra cui Qatar, Brasile e Namibia, hanno scelto di parlare di genocidio.

Mentre l’opinione pubblica assimila spesso il genocidio al massacro di un popolo, nulla nella convenzione indica che se ne debba osservare l’annientamento. L’intenzione di distruggerlo è l’aspetto chiave.

Ma allora qual è il ruolo della giustizia internazionale?

Anche la giustizia internazionale può riconoscere un genocidio. Due organi principali svolgono qui due ruoli diversi:

- La Corte internazionale di giustizia (CIG) – organo giudiziario supremo dell’ONU, che risolve le controversie tra gli Stati

- La Corte penale internazionale (CPI) – organo che 124 Stati riconoscono come abilitato a giudicare gli individui accusati dei crimini più gravi, tra cui il genocidio

- Si possono anche menzionare i tribunali speciali, creati appositamente per determinate situazioni, come l’ex Jugoslavia o il Ruanda

Se un Paese ritiene che un altro stia violando la convenzione sul genocidio, può presentare un ricorso alla CIG. È ciò che hanno fatto il Sudafrica e il Gambia; il primo accusa Israele di genocidio a Gaza e il secondo il Myanmar di genocidio contro i Rohingya. Nessuna sentenza è stata ancora emessa.

La CPI, che persegue e giudica le persone e non gli Stati, può anch’essa occuparsi di questo crimine. A oggi, tuttavia, non ha mai processato nessuno per genocidio. Alla fine del 2024, ha emesso un mandato d’arresto contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per crimini contro l’umanità e crimini di guerra, accusa che egli contesta. Nel 2023, ha fatto lo stesso per il presidente russo Vladimir Putin.

Altri sviluppi

La difficoltà di dimostrare legalmente un genocidio

Ad oggi, “solo” tre genocidi sono stati riconosciuti dalla giustizia internazionale. Si tratta del genocidio contro i Tutsi in Ruanda, i cui colpevoli sono stati giudicati dal Tribunale penale internazionale per il Ruanda, del genocidio di Srebrenica in Bosnia, i cui responsabili serbi sono stati giudicati dal Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia, e del genocidio contro i Cham e i Vietnamiti della Cambogia, i cui responsabili Khmer rossi sono stati giudicati dalle Camere straordinarie delle corti della Cambogia. La CIG ha anche riconosciuto il genocidio di Srebrenica, ma non ha designato la Serbia come autrice.

I libri di storia riportano molti più casi, in particolare quelli che precedono l’esistenza della convenzione, come il genocidio armeno durante la Prima guerra mondiale. Ma anche questi casi sono oggetto di accesi dibattiti politici: il genocidio armeno, sebbene riconosciuto da numerosi Stati e organismi internazionali, è ancora negato dalla Turchia.

Le giustizie nazionali possono giudicare un genocidio?

Sì, è possibile. La giustizia nazionale di un Paese coinvolto può giudicare questo crimine se il quadro giuridico lo consente, così come quelle di Stati terzi in virtù del principio di giurisdizione universale, che permette ai Paesi che lo applicano di giudicare crimini internazionali commessi all’estero. Nel 2023, la giustizia svizzera ha così condannato un ex comandante liberiano per crimini contro l’umanità.

Quali sono le conseguenze se uno Stato o la giustizia internazionale riconoscono un genocidio?

Secondo la convenzione del 1948, gli Stati hanno l’obbligo di prevenire e punire il crimine di genocidio. “Uno Stato che ritiene che sia in atto un genocidio ha determinati obblighi”, spiega Robert Kolb. “Tra questi, quello di non sostenerlo, ovvero di non fornire aiuto e assistenza alla commissione del genocidio”.

Il trattato vieta un sostegno cosiddetto intenzionale. Nel caso delle forniture di armi, ad esempio, ciò significa che vengono effettuate con l’intenzione, sapendo o avendo indizi molto forti che saranno usate allo scopo di commettere un genocidio, spiega l’esperto.

Gli Stati possono anche adottare contromisure (sanzioni) contro un Paese che a loro avviso viola la convenzione.

La Ginevra internazionale è un mondo a sé. Abbonati alla nostra newsletter per seguire da vicino il lavoro dei nostri giornalisti sul posto.

Quali sarebbero, quindi, le conseguenze di un riconoscimento da parte della CIG di un genocidio a Gaza? “Nel diritto internazionale, le conseguenze giuridiche di base sono le stesse sia che uno Stato violi un trattato commerciale sia che violi la convenzione sul genocidio. Ha il dovere di cessare l’atto illecito, di non ripeterlo e di pagare le riparazioni”, spiega Paola Gaeta.

Per chi lo commette, il genocidio è un fardello pesante da portare. Dal lato delle vittime, è un trauma su cui il gruppo costruisce la propria identità. “Emerge una narrazione che colloca gli Stati rispettivamente dalla parte giusta o sbagliata della Storia”, conclude l’esperta.

A cura di Virginie Mangin/livm/sj

Tradotto con l’ausilio dell’IA/mrj

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.

Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.