Von Bordellen, Dirnen und der Polizei

Die Ausstellung "Wertes Fräulein, was kosten Sie? - Prostitution in Zürich 1875-1925", stellt ein Stück Schweizer Sozialgeschichte ins Museum.

Zum ersten Mal wird in der Schweiz eine multimedial inszenierte Ausstellung über die Prostitution gezeigt.

Gedämpftes Licht, dunkelrote und grün-goldene Tapeten und ein Hauch Moder, der Besucherinnen und Besucher unverzüglich ins Land der Triebe, seltener der Liebe, versetzt.

In jenes Land, das sich auch heute noch bloss ungern ans Licht ziehen lässt, weil hier die unschönen Seiten der dargebotenen Illusionen sichtbar werden: Ausbeutung, Suchtprobleme, Gewalt.

Der Weg in die Geschichte führt in den Keller, ins Dunkle. Genauer in den Luftschutzkeller des Museums Bärengasse in Zürich. Hier wird in schummrig-schöner Atmosphäre ausgestellt, was einst Nachtschwärmer, Bürgerinnen, Polizisten und käufliche Frauen unter und über der Gürtellinie bewegte.

Im Dunkeln munkeln

Felix Graf, Projektleiter der Ausstellung: «Ich denke, es ist eben immer noch ein Tabu-Thema. Überall präsent, aber die Wissenschaft hatte dennoch lange Zeit Berührungsängste, sich ins ‚Dunkle‘ vorzuwagen.»

Jetzt ist die Zeit reif für einen Einblick in die «Belle-Epoque» und eines ihrer unübersehbaren Phänomene. Im Zuge der Industrialisierung und der Urbanisierung wurden Städte in ganz Europa zu Zentren des Vergnügens.

Zürcher Spezialität

Bordelle aller Kategorien, professionelle Verführerinnen im Kaffeehaus, Künstlerinnen mit Suplément-Angebot im Varietétheater, Stricherszene und Strassenprostitution: Alles gehörte zum zürcherischen Stadtbild des jungen 19. Jahrhunderts.

Und als Zürcher Spezialität: die Zigarreusen. Das waren Frauen, die in Zigarrenläden nicht bloss Stumpen und andere Rauchwaren, sondern in einem angrenzenden Hinterzimmer ihren Körper verkauften. Oder einer Prostituierten die Möglichkeit zum Anschaffen boten, gegen Entgelt.

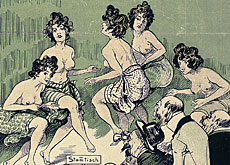

Die legalen Zigarrenläden waren die Antwort auf die Schliessung der Bordelle im Jahre 1898. Denn auf der einen Seite blühte nicht nur das Geschäft mit der käuflichen Liebe. Auf der anderen Seite war die Sittlichkeits-Bewegung unentwegt an der Arbeit. In der Folge der Auseinandersetzungen hatten die Karikaturisten alle Hände voll zu tun.

Geschichten in der Geschichte

Anhand von Fotos, Karikaturen, Zeitungsausschnitten, Polizeirapporten und einem der selten gezeigten Bundesgerichtsentscheide, wird die Geschichte der Freudenmädchen nachvollziehbar.

Hörbilder ergänzen die Ausstellung. Schauspieler lesen Briefe, die sich Freier und Prostituierte schrieben. Erstmals zu sehen sind von der Polizei zensurierte Ausschnitte aus den aufkommenden Sittenfilmen. Moulagen zeigen, wie Syphilis den Körper zerstört.

Prächtiges Schweizerkind

Olga Rumpf war gerade 15-jährig, als sie 1897 im Zürichbergquartier der Schriftsteller Oskar Panizza fotografierte. Rumpf, knapp dem Schutzalter entwachsen, hatte den Freier Panizza zusammen mit ihrer Stiefmutter in der noblen Zürcher-Bahnhofstrasse angesprochen.

Der deutsche Schriftsteller und Freigeist schrieb über Rumpf: «Sie ist schön wie der Vollmond. Ein hochgewachsenes, prächtiges Schweizerkind mit Zähnen wie Gletscherwasser und Augen wie Bergschatten.» Panizza besuchte Rumpf in der Folge regelmässig.

Ein halbes Jahr später, im Sommer 1898 musste er vor der Polizei gegen die Prostituierte Olga Rumpf aussagen. Ihre Stiefeltern waren angeklagt, Olga gezwungen zu haben «auf der Strasse Mannspersonen zur Ausübung der Unzucht anzulocken.“

Zucht und Anarchie

Karl Rumpf und seine zweite Ehefrau, die «Dirne Barbara Schrandolf» wurden verurteilt. Die Frau musste vier Mal länger ins Zuchthaus, als ihr Mann. Der Trieb des Mannes, auch der nach Geld, wurde viel eher entschuldigt, als die «Verderbtheit» der Frauen.

Für die junge Prostituierte Olga Rumpf forderte der evangelische Frauenbund strenge Disziplin und häufiges Gebet und später ein Leben als Dienstmädchen in einem bürgerlichen Haushalt.

Ob die junge Olga den Eintritt in die bürgerliche Gesellschaft schaffte, ist nicht bekannt. Aktenkundig ist jedoch, dass Oskar Panizzas Aufenthaltsbewilligung nicht erneuert wurde.

Was erstaunt, wurden doch Freier in aller Regel nicht behelligt. Doch in Genf war die Kaiserin von Österreich von einem Anarchisten erstochen worden. Da trugen wahrscheinlich Panizzas provokative 15Thesen zur Prostitution, in denen er die Doppelmoral anprangerte und sich für die freie Liebe aussprach, das ihre dazu bei.

swissinfo, Brigitta Javurek

Zürich und die Prostitution, gestern und heute. Ein direkter Vergleich anhand von Zahlen ist schwierig. Sicher ist aber, dass die Prostituierten um 1900 sichtbarer waren als sie es heute sind.

Es war die Blütezeit der käuflichen Liebe, überboten erst wieder vom Sexmarkt der Gegenwart. Bevor 1898 in Zürich die Bordelle abgeschafft wurden, waren der Polizei elf dieser Etablissements bekannt.

Viele Quellen über die Prostitution stammen aus Polizeiakten. Begrenzt stammen Aussagen aus dem Verhältnis zwischen Prostituierten und Ärzten. So ist es nicht bekannt, wie viele Frauen unter dem Vorwurf der «Liederlichkeit» in die psychiatrische Klinik oder ins Gefängnis eingewiesen wurden.

Bekannt ist hingegen das Buch «Sexuelle Ethik». 1906 schrieb der bekannte Arzt Auguste Forel: «Die Prostitution ist die Hohe Schule aller sexuellen Laster und Abnormitäten.»

Dem Kapitel Sexualgeschichte und Medizin sind in der Ausstellung zwei Räume gewidmet

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch