Mit einer antarktischen Eisprobe auf den Spuren des Klimawandels

Ein Forschungsteam der Universität Bern untersucht mit einer revolutionären Technik einige der ältesten Eisproben der Welt. Die Wissenschafter wollen mit der Analyse antarktischer Eiskerne eines der grössten Rätsel des Erdklimas lösen.

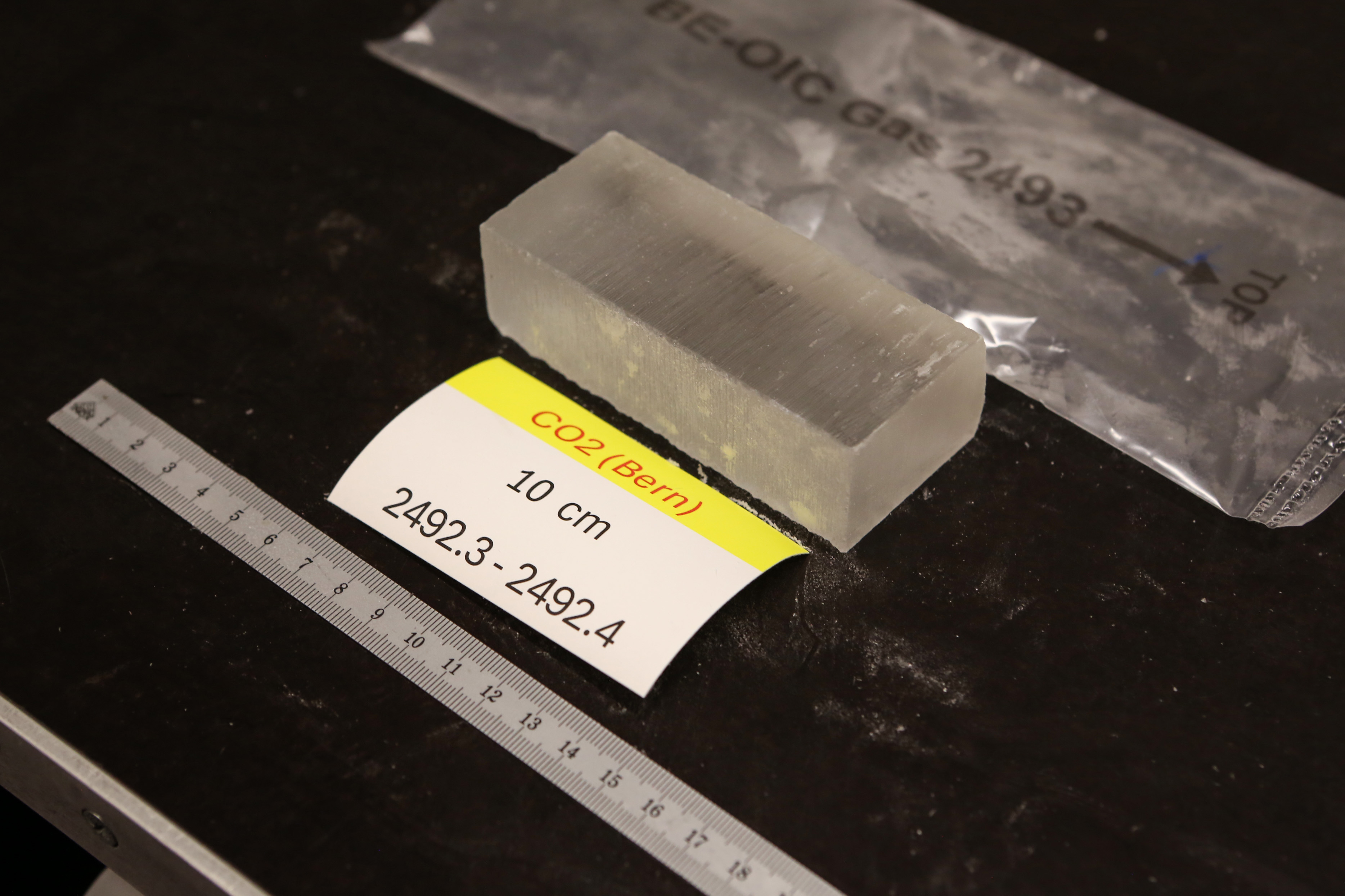

Florian Krauss geht rasch voran. Er möchte keine Zeit verlieren. In einer Kühltasche transportiert er einen Eiswürfel. Dieser ist klein wie ein Stück Seife, aber gleichzeitig zu wertvoll, um Schaden zu nehmen. Es handelt sich um eine einzigartige, über 1,2 Millionen Jahre alte Eisprobe. «Ich darf mir keinen Fehler erlauben, aber es ist spannend, mit so einem besonderen Eis zu arbeiten», sagt Krauss.

Der Forscher der Universität Bern hat das Eis aus einem Raum entnommen, der am Institut für Klima und UmweltphysikExterner Link (KUP) auf -50 Grad Celsius abgekühlt wird. Es ist der einzige Raum in Europa mit dieser tiefen Temperatur, in dem alte und besonders empfindliche Proben von Eisbohrkernen gelagert werden können.

Dort wird ein Teil der Proben aufbewahrt, die im vergangenen Januar in der Antarktis im Rahmen des europäischen Projekts Beyond EPICA – Oldest IceExterner Link in einer Rekordtiefe von über 2500 Metern entnommen wurden. Ziel des Projekts ist, das vor über einer Million Jahren entstandene Eis zu analysieren, um besser zu verstehen, wie sich das Klima verändert hat, und die Auswirkungen des Menschen auf das Klima genauer einordnen zu können.

Das von der Universität Bern untersuchte Eis ist so alt, wie noch nie in einem kontinuierlichen tiefen Eiskern aus der Antarktis:

Mehr

1,2 Millionen Jahre alter Eiswürfel birgt Schlüssel für grösstes Rätsel der Klimageschichte

Florian Krauss hat die Eisprobe von möglichen Verunreinigungen befreit und bringt sie nun in sein Labor. Er will die winzigen Luftblasen analysieren, die darin eingeschlossen sind, um die Konzentration von Kohlendioxid (CO2) und anderen Treibhausgasen zu messen. Dies wird ihm einen Einblick in die Zusammensetzung der Atmosphäre in der Vergangenheit geben und vor allem – so hofft er zumindest – eines der grossen Rätsel der Paläoklimatologie lösen: Die Frage, warum die Eis- und Zwischeneiszeiten länger und intensiver geworden sind.

Die Wissenschaft habe das Klima der letzten 800’000 Jahre anhand einer früheren Eiskernprobe rekonstruiert, erklärt Krauss. «Wir wissen jedoch nicht, warum sich vor etwa einer Million Jahren der Rhythmus der Eiszeiten auf der Erde verändert hat.» Die neuen Eisproben könnten wichtige Hinweise liefern und nicht nur zu einem besseren Verständnis der Vergangenheit beitragen, sondern auch die Prognosen über das Klima der Zukunft verbessern.

Komplizierte Technologie

Im Labor legt Florian Krauss das Eis in einen goldenen zylindrischen Behälter in der Mitte einer Metallvorrichtung, die mit Dutzenden von Rohren und Kabeln verbunden ist. «Dort geschieht das Wunder», sagt er.

Im Inneren des unter Vakuum gehaltenen Zylinders bestrahlt ein Infrarotstrahl die Eisprobe von oben bis unten. Der Laser wandelt das Eis vom festen in den gasförmigen Zustand (Wasserdampf) um, ohne dass es in die flüssige Phase übergeht. Dieser als Sublimation bezeichnete Prozess befreit die Luft, die in den mikroskopisch kleinen Blasen der ältesten Proben eingeschlossen ist.

Im Vergleich zu herkömmlichen mechanischen Methoden, bei denen das Eis zerkleinert oder in dünne Scheiben geschnitten wird, hat die Sublimation den Vorteil einer 100-prozentigen Extraktionseffizienz. «Wir gewinnen die gesamte im Eis eingeschlossene Luft zurück, ohne sie mit der Umgebungsluft zu verunreinigen», erklärt Krauss. Darüber hinaus verhindert das Fehlen einer flüssigen Phase, dass sich das freigesetzte CO2 im Wasser auflöst, was die Ergebnisse verfälschen könnte.

Nach der Freisetzung wird die Luft sofort auf etwa -258°C abgekühlt. So kann sie konserviert und anschliessend mit einem Spektrometer analysiert werden, um die Konzentration von CO2, Methan (CH4) und Lachgas (N2O) sowie die Isotopenzusammensetzung des Kohlendioxids zu bestimmen, was für die Rekonstruktion des Klimas der Vergangenheit nützlich ist.

Revolutionäre Analysetechnik

Die Universität Bern beschäftigt sich seit den 1960er-Jahren mit der Untersuchung von Eiskernen. Ihre neue Methode zur Analyse von Eis aus der Antarktis ist revolutionär und weltweit einzigartigExterner Link. Sie wurde in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Materialprüfungs- und ForschungsanstaltExterner Link (Empa) entwickelt, um die ältesten Proben präzise zu analysieren.

Das über 1,2 Millionen Jahre alte Eis ist so stark komprimiert, dass Luftblasen nicht mehr sichtbar sind. Mehr als 10’000 Jahre Klimageschichte sind in einem einzigen Meter Eis konzentriert. Um die Schwankungen der Treibhausgase im Eis analysieren zu können, ist eine kontinuierliche und hochauflösende Messung erforderlich, die nur mit der neuen Sublimationstechnik gewährleistet werden kann.

Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist die Möglichkeit, die entnommene Luft für andere Analysen wiederzuverwenden. «Das ist das perfekte Recycling», sagt Hubertus Fischer, Professor für experimentelle Klimaphysik und Leiter der Forschungsgruppe. «Bei einem gewöhnlichen Eiskern wäre ein so komplexer Ansatz nicht zu rechtfertigen. Bei einer sehr begrenzten Menge an altem Eis ist dies jedoch der Fall», erklärt er.

Der Teufel steckt im Detail

Labore in den Vereinigten Staaten und Australien versuchen, ähnliche Technologien zu entwickeln, aber die Schweizer Forschungsgruppe ist Vorreiter bei dieser Technik. «Ich habe kein Problem damit, meinen Kollegen zu zeigen, wie es funktioniert», sagt Fischer, der seit über fünf Jahren an dem Gerät arbeitet. «Aber es ist ein sehr komplexes System: Der Teufel steckt im Detail.»

«Die Sublimation ist eine äusserst komplexe Technik», sagte auch Christo Buizert, Leiter der Eisanalyse im Center for Oldest Ice Exploration (COLDEXExterner Link), dem US-amerikanischen Pendant zum europäischen Projekt Beyond EPICA, in einem InterviewExterner Link im Jahr 2023. Er fügte hinzu: «Dass sie es geschafft haben, diese Technik funktionstüchtig zu machen, ist wirklich beeindruckend.»

Die Klimageschichte im antarktischen Eis

Die Universität Bern ist eine von zwölf Einrichtungen aus rund zehn Ländern, die sich an dem 2009 ins Leben gerufenen Projekt Beyond EPICA beteiligen. Jede Einrichtung hat ihr eigenes Spezialgebiet.

Die Schweizer Universität gehört zu denen, die sich mit der Analyse von Treibhausgasen und im Eis gelösten chemischen Komponenten befassen. Forschungsgruppen in anderen Ländern untersuchen beispielsweise die Temperaturentwicklung, die im Eis enthaltene Vulkanasche oder dessen kristallographische Struktur.

Ziel ist es, die Klimageschichte der Erde anhand der Analyse von Eiskernen aus der Antarktis zu rekonstruieren. In dieser Polarregion sammelt sich Jahr für Jahr Schnee an, verdichtet sich und bildet immer tiefere und ältere Eisschichten.

Nach einem früheren Bohrprojekt, bei dem vor 20 Jahren etwa 800’000 Jahre altes Eis gewonnen wurde, hat Beyond EPICA kürzlich Eis in einer Tiefe von 2500 Metern extrahiert, mit dem Ziel, das Klimaarchiv auf 1,2 bis 1,5 Millionen Jahre zu erweitern.

«Eines der komplexesten Rätsel der Klimawissenschaft»

Dank dieser neuen Proben hoffen Forscherinnen und Forscher herauszufinden, warum sich das Klimasystem im mittleren Pleistozän so grundlegend verändert hat. In diesem Zeitraum – vor zirka 900’000 bis 1,2 Millionen Jahren – unterlag die Ausdehnung der Eiskappen in der nördlichen Hemisphäre drastischen Schwankungen, was tiefgreifende Auswirkungen auf das Klima hatte.

Der Zeitraum zwischen einer kalten Eiszeit und einer warmen Zwischeneiszeit verlängerte sich von etwa 40’000 auf 100’000 Jahre, und die Eismenge auf der Erde nahm während der Eiszeiten stark zu. Der Grund für diese Veränderung ist laut der Universität Bern «eines der komplexesten Rätsel der Klimawissenschaft».

Der Wechsel zwischen Eiszeiten und Warmphasen hängt mit den Umlaufbahnen der Erde um die Sonne zusammen. Diese Parameter haben sich jedoch in den letzten zwei Millionen Jahren nicht verändert. Die Sonne könne daher die Veränderung in der Häufigkeit der Eiszeiten nicht erklären, sagt Hubertus Fischer. «Wir vermuten, dass Schwankungen in der Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre dafür verantwortlich sind, und die einzige Möglichkeit, dies zu überprüfen, ist die Analyse der Luftblasen im Eis.»

Eisbohrkerne sind auch für die Verbesserung von Klimamodellen und Vorhersagen zur zukünftigen Klimaentwicklung von entscheidender Bedeutung.

Menschlicher Einfluss auf das Klima

Florian Krauss hat bisher nur einen kleinen Teil der Eisproben aus der Antarktis analysiert. «Es ist noch zu früh, um endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen», sagt er.

Der Forscher ist sich jedoch sicher, dass die Kohlendioxidkonzentrationen in den Luftblasen etwa halb so hoch sind wie die aktuellen Werte in der Atmosphäre, wo das CO2 aufgrund der Nutzung fossiler Brennstoffe und der Abholzung stark angestiegen ist.

«Bei der Analyse der Eiskernproben wird der Einfluss des Menschen auf die Atmosphäre und das Klima deutlich», sagt Krauss.

Die ersten Ergebnisse des Forschungsprojekts werden im Frühjahr 2026 veröffentlicht.

Was ist Ihre Meinung? Debattieren Sie mit:

Editiert von Gabe Bullard/Vdv; Übertragung aus dem Italienischen mithilfe von Deepl: Gerhard Lob/cm

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch