Die unsichtbare schwarze Pest

Ein Jahr nach der Explosion der Ölbohrplattform im Golf von Mexiko läuft das Leben in der Region wieder normal. Dennoch bleibe die Ungewissheit über Langzeitschäden der Umweltkatastrophe, sagt Nikolaus Gelpke, Herausgeber der Zeitschrift "Mare".

«Erdöl ist eine hoch giftige Substanz, und auch wenn sie nicht mehr sichtbar ist, bleibt sie in der Nahrungsmittelkette vorhanden. Langfristig sind die Folgen für das Ökosystem nicht abschätzbar», sagt der Schweizer Meeresbiologe Nikolaus Gelpke gegenüber swissinfo.ch.

Ein Jahr nach der Explosion der Ölbohrinsel ‚Deepwater Horizon‘ ist das Schreckgespenst der schwarzen Flut also noch nicht verschwunden, auch wenn die Strände an der Südküste der USA wieder voller Sonnenschirme sind und die Fischer im Meer ihre Netze auswerfen.

Am 20. April 2010 hatte alles begonnen: Auf der Plattform von British Petroleum (BP) im Golf von Mexiko löste eine Explosion einen unbezwingbaren Brand aus.

Zwei Tage später erfolgte der Zusammenbruch: Der Bau der Plattform sank und liegt jetzt auf dem Meeresgrund. Durch das entstandene Leck strömten während 86 Tagen ununterbrochen Zehntausende Fässer Rohöl ins Meer. Erst am 15. Juli 2010 gelang es BP, das Leck in 1600 Meter Meerestiefe zu schliessen.

Helfer mit mysteriösen Krankheiten

Drei Monate nach der Explosion wurden Fauna und Flora, das Meer und die Südküsten der USA Opfer des Schwarzen Goldes. Und die ganze Welt hat diese x-te Umweltkatastrophe erschüttert und misstrauisch mitverfolgt.

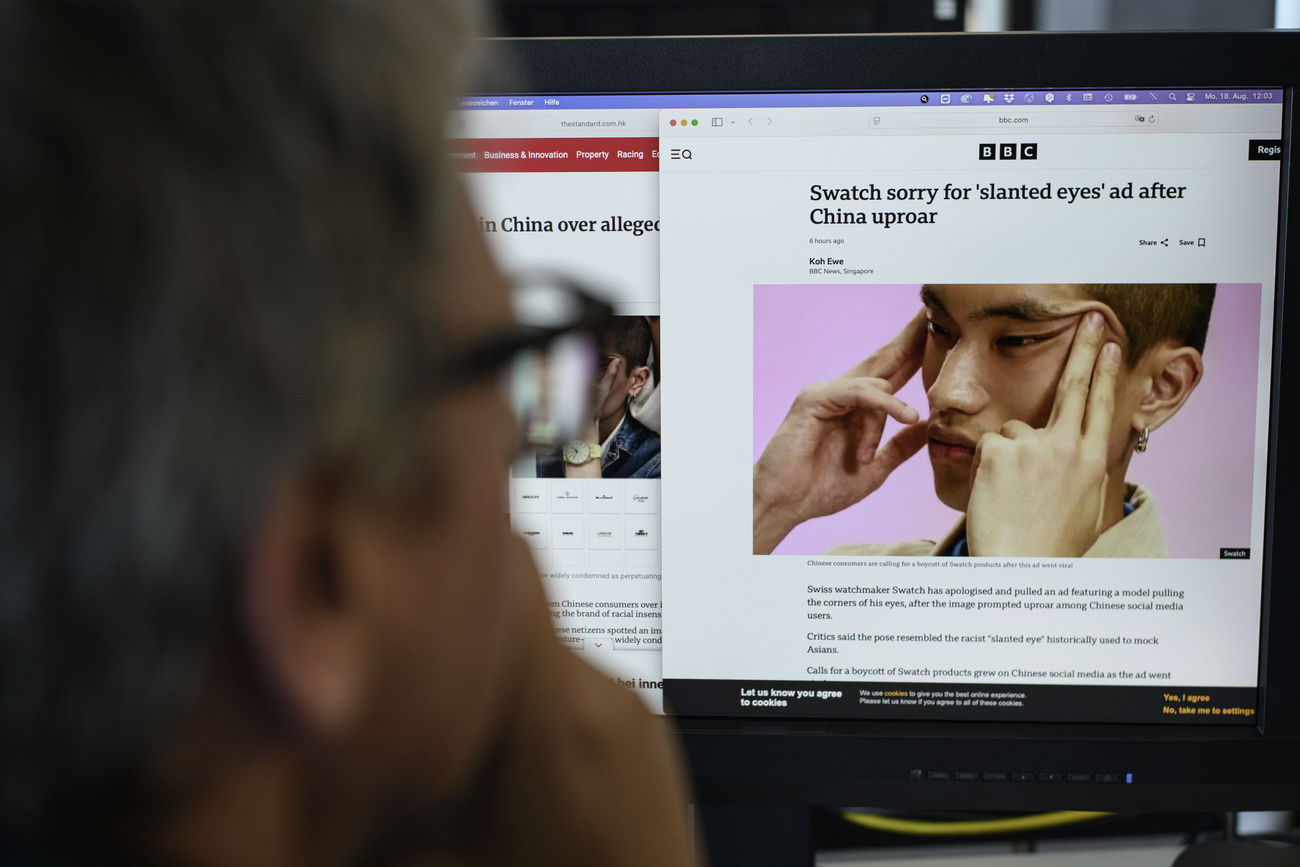

In den Medien waren die Bilder von Vögeln mit pechschwarz verklebten Flügeln und Schnäbeln zu sehen, im Meer treibende Ölteppiche, von Teer bedeckte Strände.

«Diese Bilder haben einen enormen Einfluss auf die öffentliche Meinung. Aber die schlimmsten Folgen der Katastrophe sieht man nicht, weil die Schäden am genetischen Bestand schwer zu bestimmen sind», betont Gelpke.

«Es ist noch zu früh für eine Einschätzung der Auswirkungen der schwarzen Flut auf den Menschen. Doch haben Untersuchungen bei freiwilligen Helfern, welche die ölüberfluteten Küsten von Galizien in Spanien reinigten, eine hohe Anzahl von Personen registriert, die von Hautkrebs oder Atembeschwerden befallen wurden», erklärt der Herausgeber der Zeitschrift Mare.

Die ersten Zeugenaussagen von Helfern bei der Umweltkatastrophe im Golf von Mexiko scheinen ausserdem darauf hinzuweisen, dass der Kontakt mit den giftigen Substanzen deren Gesundheit aufs Spiel gesetzt hat. Verantwortlich für das Unwohlsein könnte nach Ansicht lokaler Experten die Benzole sein.

Das Schwarze Gold ist nicht verschwunden

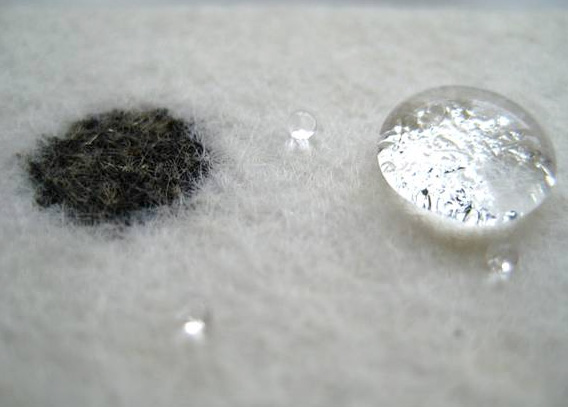

Heute sieht man von den 780 Millionen Liter ausgeflossenen Rohöls fast keine Spuren mehr. «Nach einer Ölkatastrophe ist das Wichtigste der natürliche Prozess des Ölabbaus durch Bakterien. Dieser Prozess hängt von der Anzahl und den so genannten «Kohlenwasserstoff-Fressern» sowie deren Aktivität ab, die durch die Meerestemperatur bestimmt wird. Warmes Wasser und die erhöhte Anzahl von besonders aktiven Bakterien lassen uns hoffen, dass ein grosser Teil des Öls in kurzer Zeit abgebaut wird», sagt Gelpke.

Er räumt jedoch ein, dass er die von BP kommunizierten Zahlen nicht für glaubwürdig hält, weil es unmöglich sei, zuverlässige Angaben darüber zu machen, was in derart grosser Meerestiefe genau passiere.

«Klar für mich ist jedoch, dass es sich im Golf von Mexiko um die zweitgrösste Ölkatastrophe der Welt handelt, nach jener während des ersten Golf-Krieges, als man die Erdöl-Pipelines in die Luft jagte.»

Die natürliche Verdampfung des Rohöls, die Reinigungsarbeiten an den Stränden, das Absaugen der Ölteppiche, die Kontrolle der Brände auf hoher See, das Klima und das Verbreiten von chemischen Dispersionsmitteln haben es ermöglicht, das Schlimmste abzuwenden. Dennoch hat sich das Schwarze Gold nicht einfach im Nichts aufgelöst.

«Es genügt schon, ein bisschen unter den Mangroven des Mississippi-Deltas zu graben, um Erdölablagerungen zu entdecken. Hier war es nicht möglich, das Ökosystem von der ölhaltigen Masse zu reinigen. Zudem ereignete sich die Ölkatastrophe, im Gegensatz zu anderen, in sehr grosser Meerestiefe, und wir können nicht wissen, wie sich das Rohöl in der Wassersäule verteilt hat», so der Schweizer Meeresbiologe.

Es ist nie vorbei

Obwohl sie von der «grössten Umweltkatastrophe der USA» sprachen, haben die amerikanischen Behörden das Kapitel bereits abgeschlossen. Nach der Ausarbeitung von strengeren Sicherheitsmassnahmen hat die US-Regierung Anfang Oktober 2010 das Moratorium für Bohrungen auf dem Meeresgrund im Golf von Mexiko aufgehoben. BP könnte die Arbeit im kommenden Juli bereits wieder aufnehmen.

«Auch mit strengeren Auflagen kann man die Situation auf dem Meeresgrund nicht kontrollieren», sagt Gelpke. Zudem weist der Meeresbiologe darauf hin, dass BP nicht nur die Bohrungen im Golf von Mexiko wieder aufnehmen will, sondern solche auch im Meer von Kara, nördlich von Sibirien, in der Arktis, plant. Eine Region, in der ein Unfall dramatische Konsequenzen hätte, wie das Ende der 1990er-Jahre die Katastrophe des Öltankers Exxon Valdez gezeigt hat.

«Das Meer ist eine enorme Masse, die viel und schnell verdünnt. Diese Eigenschaft ist gleichzeitig ein Segen und ein Fluch. «Wir können weiterhin giftige Substanzen ins Wasser ausschütten, ohne uns der Schäden bewusst zu werden, die wir damit langfristig verursachen», stellt Nikolaus Gelpke ernüchtert fest.

20. April 2010: Eine Explosion auf der BP-Ölbohrplattform verursacht einen Brand, der neun Todesopfer fordert.

22. April 2010: Die Plattform bricht zusammen und sinkt auf den Meeresgrund. Die Sicherungsventile funktionieren nicht, und das Öl beginnt auszulaufen.

7. Mai 2010: BP versucht vergeblich, das Leck mit eine Kuppel aus Zement und Stahl zu schliessen. BP positioniert einen Trichter über das Leck, um Teil des ausfliessenden Öls aufzufangen. Zudem bohrt BP zwei zusätzliche «Hilfslecks», um das Hauptleck zu entlasten und besser mit Zement zustopfen zu können.

15. Juli 2010: BP gibt bekannt, es sei gelungen, den Ölausfluss zu beenden.

3. August 2010: BP beginnt, das Hauptleck endgültig zu stopfen mittels einer Injektion von Schlamm und Zement durch die beiden «Hilfslecks».

Das US-Justizministerium hat ein Zivilverfahren gegen BP und Transocean angestrengt, die beide direkt in der Golfkatastrophe verwickelt sind.

Die beiden Unternehmen sollen ausserdem in zahlreiche weitere Justizverfahren verwickelt sein: BP in tausend, Transocean in über 600.

Für den Schadenersatz aus dieser Verschmutzungs-Katastrophe hat BP eine Summe von rund 40 Mrd. Dollar (rund 36 Mrd. Franken) vorangeschlagen.

Es ist denkbar, dass diese Summe nicht ausreicht, falls BP auch für Grobfahrlässigkeit und fahrlässige Tötung verantwortlich gemacht würde.

Zivilklagen laufen auch gegen Transocean, die 2008 ihren Sitz von Houston nach Zug transferierte. Denn Deepwater Horizon gehört Transocean, und neun der elf Opfer waren bei Deepwater Horizon angestellt.

Anfang März hat Transocean ihre Kosten der Katastrophe auf rund 140 Mio. Dollar (125 Mio. Franken) geschätzt.

Der dänische Pensionskassen-Fonds Danica Pension hat auch ein Verfahren gegen den gegenwärtigen Transocean-Chef Steven Newman und seinen Vorgänger Robert Long angestrengt.

Die beiden könnten dank einer Eigenheit des schweizerischen Zivilgesetzes einen Gefängnisaufenthalt umgehen. Falls sie an der Generalversammlung den Geschäftsbericht 2010 absegnen, würden die Aktionäre auf ihr Recht verzichten, juristische Schritte einzuleiten. Die Transocean-GV ist für den 12. Mai 2011 angesagt.

(Übertragung aus dem Italienischen: Jean-Michel Berthoud)

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch