Swatch über das «Schlitzaugen»-Fiasko: «Es war der Fauxpas eines jungen Teams»

Die Swatch Group sieht sich nach einer missglückten Werbung in China wieder auf Kurs. Was von diesem Fall bleibt, sind grundsätzliche Fragen.

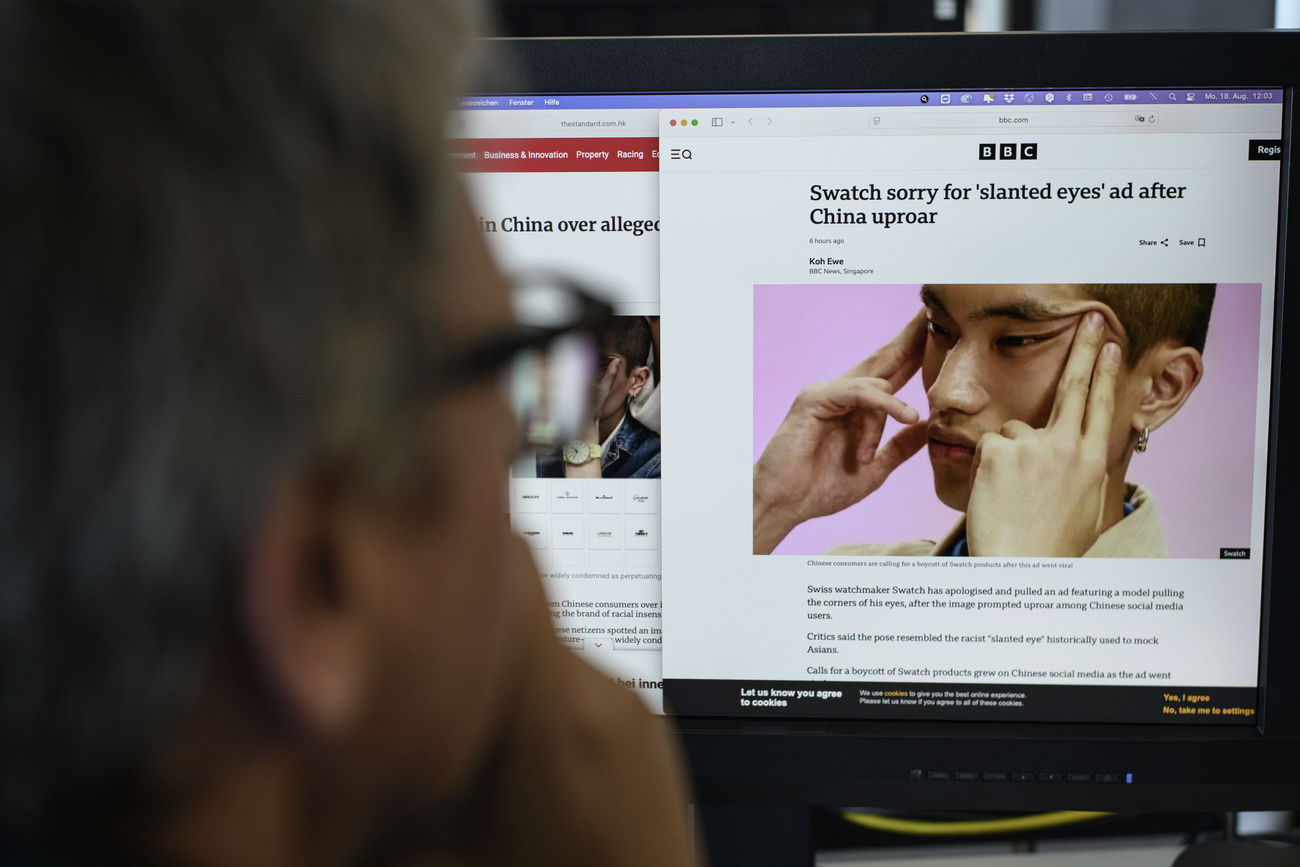

Ein asiatisches Model zieht mit den Fingern die Augen lang – mit diesem Motiv hat Swatch diesen August in China geworben. Und das war, man konnte es weltweit lesen, keine gute Idee.

Die bekannte Schweizer Uhrenmarke fand sich in einem Shitstorm wieder. Der Vorwurf: Swatch bediene rassistische Stereotype.

Das Unternehmen zog eilig alle Bilder zurück und entschuldigte sich «für jegliche Verärgerung oder Missverständnisse, die dadurch entstanden sein könnten».

Während die Wogen in China und weiteren Ländern Asiens bereits abflachten, wurde in der Schweiz über den Schaden spekuliert und es wurden allerlei Rettungsmassnahmen herumgeboten.

Ein Marketingexperte erklärte prominent, Swatch CEO Nick Hayek müsse sich persönlich für den Werbe-Fail entschuldigen.

Die Reaktionen dokumentieren die Skepsis, die der Unternehmensführung in der Schweiz entgegenschlägt. Die Aktien der Gruppe haben seit ihrem Hoch vor zehn Jahren massiv an Wert eingebüsst.

Im Teufelskreis der Diskriminierung

Und jetzt? Erst ein paar Tage sind um, die Empörung in den sozialen Medien ist weitergezogen. Die Swatch Group sieht sich bestätigt, die Situation habe sich beruhigt, das hätten auch die Filialen vor Ort festgestellt. Was bleibt also von diesem Fall?

Es sind vor allem zwei Fragen. Die erste und einfache hatte Swatch zunächst nicht beantwortet. Sie lautet: Wie um Himmels Willen hat es diese Werbung überhaupt durch die internen Kontrollen geschafft?

Auf Nachfrage von Swissinfo schreibt Swatch dazu, es habe sich nicht um eine Werbekampagne im eigentlichen Sinne gehandelt, sondern um ein internes Projekt mit einzelnen Bildern.

In distanziertem Ton heisst es weiter: «Das Motto war anscheinend ungewöhnliche Gesten einzufangen. Die Sujets sind zugegebenermassen nicht sehr gelungen. Es war ein Fauxpas eines jungen, motivierten Teams, dem anscheinend die Trageweite der Gestik nicht bewusst war.»

Auch andere Marken haben sich die Finger verbrannt

Die zweite und komplizierte Frage lautet: Wie sind die Reaktionen in China zu gewichten? Und hier muss man etwas ausholen.

Interessant ist zunächst der Umstand, dass die Swatch Group nicht die erste europäische Firma ist, die in die «Schlitzaugen»-Falle tappt. Im Gegenteil. Es gibt eine lange Liste von Fällen, drei davon allein aus dem Jahr 2021.

So zog Mercedes-Benz nach massiven Protesten ein Werbevideo zurück, in dem ein asiatisches Model ein Make-up trägt, das die Augenform verstärkt.

Aus demselben Grund löschte auch die französische Nobelmarke Dior ein Bild. Die chinesische Mode-Fotografin Chen Man, die das Foto geschossen hatte, bat mit den Worten um Verzeihung: «Ich verurteile mich selbst für meine Unreife und Ignoranz.»

Selbst chinesische Marken sind nicht gegen den Vorwurf der rassistischen Stereotypisierung gefeit. So sah sich der Snack-Hersteller Three Squirrels im selben Jahr zu einer Entschuldigung genötigt, weil er für eine Kampagne ein Model mit besonders schmalen Augen engagiert hatte.

Das Model meldete sich auf den sozialen Medien ihrerseits zu Wort: «Heisst das, ich sollte keine Chinesin sein, weil ich mit kleinen Augen geboren wurde?» Ihre Antwort löste eine neue Welle der Debatte aus.

Gegenüber der regierungsnahen chinesischen Zeitung Global TimesExterner Link sagte Zhu Wei, Stellvertretender Direktor des Forschungszentrums für Kommunikationsrecht an der Chinesischen Universität für Politikwissenschaft und Recht, zum Fall des Snack Herstellers, nicht das Model sei das Problem, sondern die orientalische Erzählweise – also die Übernahme einer westlichen Perspektive bei der Inszenierung einer chinesischen Person.

Es ist eine schwierige Abgrenzung, zumal Stilisierung zu den Eigengesetzen der Werbung gehört – von der Mode ganz zu schweigen. Einige Marken sind deshalb dazu übergegangen, nur noch Models mit eher «kaukasischen Augen» zu buchen.

Auch das stösst auf Kritik, da dadurch die europäische Schönheitsnorm gefördert wird. Kurzum: Die Werbung steckt in China im Teufelskreis einer beidseitigen Diskriminierung.

Unterschätzte Sensibilitäten

Das Beispiel der Swatch Group zeigt, dass die anhaltende Sensitivität für diese Stereotypien in asiatischen Ländern in Europa unterschätzt wird.

Das mag damit zu tun haben, dass der klassische europäische Überlegenheitsgestus auf Ideen der Rassenlehre aufbaute, die heute gegen die Konventionen verstossen.

Das europäisch-asiatische Verhältnis ist aber nicht nur historisch belastet: Ressentiments insbesondere gegen Chinesinnen und Chinesen haben nach Ausbruch der Covid-Pandemie zugenommen. Es kam zu Übertragungseffekten, einer Projektion der Ablehnung, die eigentlich der chinesischen Politik giltExterner Link.

Die Swatch Group hat sich nach dem Intermezzo wieder dem Tagesgeschäft zugewandt. Probleme gibt es genug. Nicht nur der Massenmarkt mit der Billigmarke Swatch ist rückläufig.

Auch die Vorzeigemarken Omega, Longines oder Breguet, die zum Konzern gehören, schwächeln, während andere Schweizer Luxus-Uhrenmarken wie Rolex und Patek Philippe florieren, wobei diese nicht an der Börse gehandelt werden. Am besten zeigt sich die Stagnation der Swatch Group im Vergleich mit dem Luxusgüterkonzern Richemont, zu dem etwa die Uhrenmarke IWC gehört.

Die Medienstelle der Swatch Group schreibt in ungewohnt deutlichem Ton, die Situation in China sei unglücklich gewesen, aber keine Krise. «Eine Krise ist das, was der Schweiz blüht mit den 39% Zöllen von Donald Trump in den USA.»

Editiert von Balz Rigendinger

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch