Wann ist es ein Völkermord?

Erleben wir derzeit einen Völkermord in Gaza? Immer mehr Expert:innen des Völkerrechts behaupten dies, doch die Frage polarisiert weiterhin, insbesondere die Staaten. Aber wer entscheidet über diese Qualifikation, auf welcher Grundlage und mit welchen Konsequenzen?

Die UNO hat in Gaza eine Hungersnot ausgerufen, während Israel seine militärische Offensive verstärkt und humanitäre Hilfe nur spärlich in das palästinensische Gebiet gelangt, das seit fast zwei Jahren von Bombardierungen verwüstet wird. Immer mehr Völkerrechtsexpert:innen sprechen deshalb von einem Völkermord in Gaza.

Dies tun auch eine vom Menschenrechtsrat beauftragte Untersuchungskommission, andere unabhängige UN-Expert:innen sowie internationale und israelische Nichtregierungsorganisationen.

Die Staaten bleiben ihrerseits gespalten, wobei die westlichen Länder sich weigern, diesen Begriff zu verwenden, bevor die internationale Justiz entscheidet. Israel seinerseits weist jede Anschuldigung des Völkermords zurück.

Was ist ein Völkermord?

Die juristische Definition des Völkermords – der Begriff wurde 1944 von einem polnischen Juristen erfunden – findet sich in der Konvention von 1948 über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes.

Dieser internationale Vertrag, der von der UNO-Generalversammlung angenommen wurde, entstand infolge der Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs und der Nürnberger Prozesse, wo die Naziführer wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen den Frieden verurteilt wurden. (Das Verbrechen des Völkermords existierte zum Zeitpunkt des Prozesses noch nicht im Völkerrecht.)

Zwei bestimmende Aspekte gehen aus der Konvention hervor. Der erste betrifft völkermörderische Handlungen gegen eine Gruppe (national, ethnisch, rassisch oder religiös). Es gibt fünf davon:

1. Die Tötung von Mitgliedern der Gruppe.

2. Die Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der Gruppe.

3. Die vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen.

4. Die Verhängung von Massnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind.

5. Die gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe.

Der zweite Aspekt betrifft die völkermörderische Absicht. Das heisst, dass diese Handlungen – von denen eine einzige ausreicht, um von Völkermord zu sprechen – von einer Absicht begleitet sein müssen, die Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören.

«Die Handlung ist leicht zu beweisen, aber die völkermörderische Absicht nicht», sagt Paola Gaeta, Professorin für Völkerrecht am Geneva Graduate Institute.

«Man muss den Willen beweisen, zum Beispiel Mitglieder der Gruppe zu töten, aber auch die Absicht, durch ihre Tötung die ganze oder einen Teil der Gruppe zu eliminieren», sagt Robert Kolb, Professor für Völkerrecht an der Universität Genf.

«Im Gegensatz zu Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist der Völkermord sehr restriktiv definiert. Aus juristischer Sicht ist er nicht schwerwiegender als diese anderen internationalen Verbrechen. Aber in der öffentlichen Meinung gibt es eine Hierarchie; und der Völkermord ist das Verbrechen aller Verbrechen.»

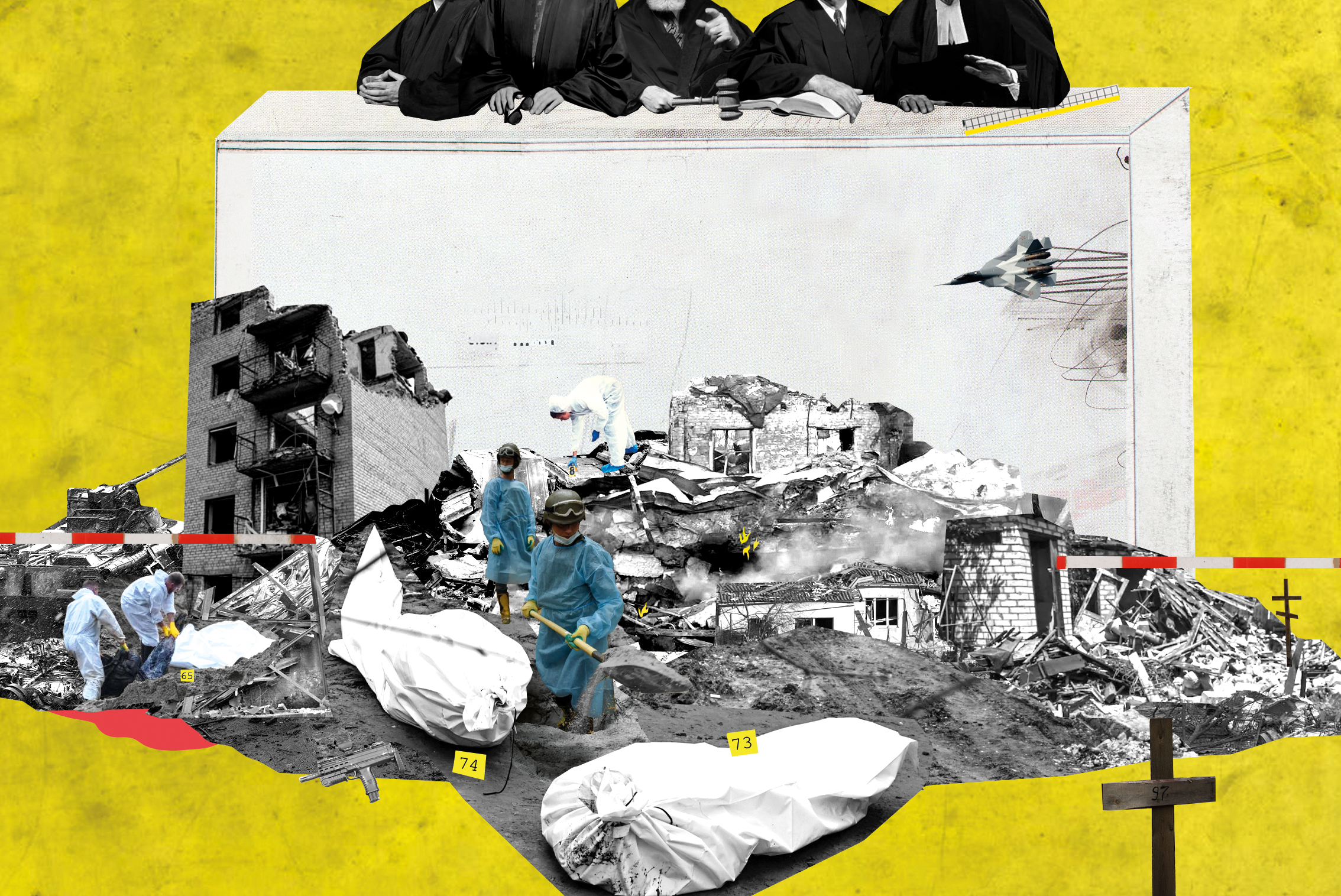

Was unterscheidet Verbrechen gegen die Menschlichkeit von Kriegsverbrechen – und welche Rolle spielt diese Unterscheidung im Krieg in der Ukraine? Erklärungen im Artikel:

Mehr

Internationale Verbrechen und der Ukraine-Krieg

Wer kann einen Völkermord begehen?

Die Frage mag harmlos erscheinen, aber sie ist es nicht. Kann zum Beispiel ein Staat – im juristischen Sinne – einen Völkermord begehen? «Technisch gesehen, nein», sagt Kolb. «Es ist nicht der Staat, der den Völkermord begeht, sondern Personen. Der Staat verstösst gegen die Völkermord-Konvention.»

Diese verpflichtet ihn, dieses Verbrechen zu verhindern und zu bestrafen. «Durch Interpretation kann man ableiten, dass sie ihn auch verpflichtet, es nicht zu begehen, aber man wird immer von einer Verletzung der Konvention sprechen.»

Wer kann einen Völkermord als solchen qualifizieren?

Paola Gaeta warnt: «Das ist nicht die richtige Frage.» Bezüglich Gaza liegt sie dennoch allen auf der Zunge. Und als ein Journalist den französischen Präsidenten Emmanuel Macron bat, im TF1-Studio Stellung zu nehmen, antwortet er: «Es ist nicht Sache eines politischen Verantwortlichen, diesen Begriff zu verwenden, sondern der Historiker zu gegebener Zeit.»

«Historiker können einen Völkermord qualifizieren», sagt Gaeta. «Aber auch Politiker, NGOs, UNO-Experten, Juristen und Gerichte; mit unterschiedlichen Beweisstandards, Zeitrahmen und manchmal Definitionen.»

Die Frage ‹wer entscheidet?› sei nicht die richtige. «Die internationale Gemeinschaft ist anarchisch; es existiert keine zentralisierte Autorität. Aus völkerrechtlicher Sicht steht es jedem Staat frei, seine eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen», sagt Gaeta. «Die Länder müssen nicht auf eine Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs warten, um sich zur Existenz eines Völkermords zu äussern.»

Im Fall von Ruanda zum Beispiel haben viele Länder die Massaker als Völkermord angeprangert, bevor die internationalen Gerichte diese Qualifikation bestätigten.

In den letzten Jahren haben die Vereinigten Staaten auch einen Völkermord in der Region Darfur im Sudan und in der Provinz Xinjiang in China verurteilt, ohne dass die internationale Justiz entschieden hätte.

Im Fall von Gaza haben mehrere Länder, darunter Katar, Brasilien und Namibia, sich dafür entschieden, von einem Völkermord zu sprechen. Während die Öffentlichkeit oft den Völkermord mit dem Massaker an einem Volk gleichsetzt, zeigt nichts in der Konvention, dass er vollumfänglich umgesetzt werden muss. Der Schlüsselaspekt ist die Absicht, es umzusetzen.

Aber was ist dann die Rolle der internationalen Justiz?

Die internationale Justiz kann auch einen Völkermord anerkennen. Dabei spielen zwei Hauptinstanzen zwei verschiedene Rollen:

1. Der Internationale Gerichtshof (IGH) – das oberste Justizorgan der UNO, das Streitigkeiten zwischen Staaten regelt.

2. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) – die Instanz, die 124 Staaten als befugt anerkennen, Personen zu verurteilen, die der schwersten Verbrechen, einschliesslich Völkermord, angeklagt sind.

3. Erwähnenswert sind auch die Sondergerichte, die speziell für bestimmte Situationen geschaffen wurden, wie für das ehemalige Jugoslawien oder Ruanda.

Wenn ein Land der Meinung ist, dass ein anderes die Konvention über den Völkermord verletzt, kann es beim IGH einen Antrag stellen. Das haben Südafrika und Gambia getan; das erste beschuldigt Israel des Völkermords in Gaza und das zweite Myanmar des Völkermords gegen die Rohingya. Noch wurde kein Grundsatzurteil gefällt.

Der IStGH, der Personen (und nicht Staaten) verfolgt und richtet, kann dieses Verbrechen ebenfalls behandeln. Bis heute hat er jedoch noch niemanden wegen Völkermords verurteilt.

Ende 2024 erliess er einen Haftbefehl gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, eine Anschuldigung, die dieser bestreitet. 2023 geschah dasselbe beim russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Bis heute wurden «nur» drei Völkermorde von der internationalen Justiz anerkannt. Es handelt sich erstens um den Völkermord an den Tutsi in Ruanda, dessen Schuldige vom Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda verurteilt wurden. Zweitens um den Völkermord von Srebrenica in Bosnien, dessen serbische Verantwortliche vom Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien verurteilt wurden.

Und drittens um den Völkermord an den Cham und Vietnamesen in Kambodscha, dessen Verantwortliche der Roten Khmer von den Ausserordentlichen Kammern in den kambodschanischen Gerichten verurteilt wurden. Der IGH hat auch den Völkermord von Srebrenica anerkannt, aber Serbien nicht als dessen Urheber bezeichnet.

Die Geschichtsbücher verzeichnen viel mehr Fälle, insbesondere solche, die der Existenz der Konvention vorausgehen, wie beispielsweise den Völkermord an den Armenier:innen während des Ersten Weltkriegs.

Aber diese Fälle sind auch Gegenstand heftiger politischer Debatten: Der Völkermord an den Armenier:innen, obwohl von vielen Staaten und internationalen Instanzen anerkannt, wird von der Türkei noch immer geleugnet.

Können sich nationale Gerichte mit Völkermord befassen?

Ja, das ist möglich. Die nationale Justiz eines betroffenen Landes kann über dieses Verbrechen urteilen, sofern es der Rechtsrahmen erlaubt. Ebenso können die Gerichte von Drittstaaten zuständig sein – auf Grundlage des Prinzips der universellen Gerichtsbarkeit, das es Ländern erlaubt, internationale Verbrechen zu verfolgen, die im Ausland begangen wurden.

2023 verurteilte die Schweizer Justiz so einen ehemaligen liberianischen Kommandanten wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Was sind die Konsequenzen, wenn ein Staat oder die internationale Justiz einen Völkermord anerkennen?

Gemäss der Konvention von 1948 haben die Staaten die Verpflichtung, das Verbrechen des Völkermords zu verhindern und zu bestrafen. «Ein Staat, der der Ansicht ist, dass ein Völkermord vorliegt, hat bestimmte Verpflichtungen», sagt Robert Kolb. «Darunter, ihn nicht zu unterstützen; das heisst, keine Hilfe und Unterstützung bei der Begehung des Völkermords zu leisten.»

Der Vertrag verbietet eine sogenannte vorsätzliche Unterstützung. Im Fall von Waffenlieferungen zum Beispiel bedeutet dies, dass sie mit der Absicht erfolgen, im Wissen oder mit sehr starken Hinweisen darauf, dass sie zum Zweck der Begehung eines Völkermords verwendet werden, so der Experte.

Die Staaten können auch Sanktionen gegen ein Land ergreifen, das ihrer Ansicht nach die Konvention verletzt.

Was wären also zum Beispiel die Konsequenzen einer Anerkennung eines Völkermords in Gaza durch den IGH?

«Im Völkerrecht sind die juristischen Grundkonsequenzen dieselben, ob ein Staat einen Handelsvertrag oder die Konvention über den Völkermord verletzt. Er hat die Pflicht, die rechtswidrige Handlung einzustellen, sie nicht zu wiederholen und Reparationen zu zahlen», sagt Paola Gaeta.

Für diejenigen, die ihn begehen, ist der Völkermord eine schwere Last. Auf Seiten der Opfer ist er ein Trauma, auf dem die Gruppe ihre Identität aufbaut. «Es entsteht ein Narrativ, das die Staaten auf die gute oder schlechte Seite der Geschichte stellt», so die Expertin.

Editiert von Virginie Mangin/livm. Übertragung aus dem Französischen mithilfe der KI Claude: Janine Gloor

Mehr

Das Internationale Genf

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch