Klimawandel: Was bedeutet eine Erwärmung von mehr als 1,5 Grad?

Das Ziel, die Klimaerwärmung auf 1,5 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, kann nicht mehr erreicht werden. Das sind die Folgen einer Überschreitung dieses Schwellenwerts.

«Wir werden nicht in der Lage sein, die globale Erwärmung unter 1,5 °C zu halten», sagte UN-Generalsekretär António Guterres am 22. Oktober beim Kongress der Weltorganisation für Meteorologie.

Seine Worte bestätigen, was ein grosser Teil der wissenschaftlichen Gemeinschaft bereits vorausgesagt hatte: Das ehrgeizigste Ziel des Pariser Klimaabkommens von 2015 wird nicht erreicht.

Klimaforscherinnen und -forscher in der Schweiz gehen davon aus, dass die globale Temperatur bis Ende des Jahrhunderts um 2,5 °C steigen wird:

Mehr

Schweizer Klimafachleute: Klimaziel von plus 1,5°C ist unrealistisch

Warum gilt eine Erwärmung um 1,5 °C als kritische Schwelle, und welche Auswirkungen könnte ein stärkerer Temperaturanstieg auf die Ökosysteme und menschlichen Aktivitäten haben?

Hier sind Antworten auf einige grundlegende Fragen zum Klimawandel.

Mehr

Der riskante Versuch, den Planeten künstlich zu kühlen

Woher kommt der Grenzwert von 1,5°C?

2015 haben fast alle Länder der Welt – darunter auch die Schweiz – das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet, das erste universelle und rechtsverbindliche Abkommen zur Emissionsreduktion.

Die Staaten haben sich zum Ziel gesetzt, die durchschnittliche globale Erwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Niveau (das auf dem Durchschnitt des Zeitraums 1850-1900 basiert) «deutlich unter 2°C» zu begrenzen und einen maximalen Anstieg von 1,5°C anzustreben.

Die 2°C-Grenze geht auf eine Reihe wissenschaftlicher StudienExterner Link zurück, die zum Teil bis in die 1970er-Jahre zurückreichen und denen zufolge eine zunehmende globale Erwärmung zu einer noch nie dagewesenen Situation für die menschliche Zivilisation führen würde.

Die Folgen würden nicht nur die Flora und Fauna der Erde schädigen, sondern wären auch für den Menschen katastrophal. Auf der Klimakonferenz in Cancún im Jahr 2010 haben die Staaten die 2°C-Grenze offiziell akzeptiert und sie als ein ehrgeiziges, aber erreichbares Ziel anerkannt.

Das «Übereinkommen von Paris», allgemein als Pariser Klimaabkommen bezeichnet, ist das erste internationale und rechtsverbindliche Abkommen zum globalen Klima.

Es verpflichtet alle Länder, den Ausstoss von Treibhausgasen zu senken. Das Abkommen wurde am 12. Dezember 2015 in Paris an der UNO-Klimakonferenz (COP21) verabschiedet.

Ziel des Abkommens ist es, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2°C gegenüber vorindustriellem Niveau zu begrenzen – angestrebt wird ein maximaler Anstieg von 1,5°C. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Emissionen bis 2050 auf netto Null gesenkt werden (Klimaneutralität).

Das Pariser Abkommen wurde von 196 Ländern unterzeichnet, darunter auch die Schweiz (2017).

In den darauffolgenden Jahren forderten jedoch die vom Klimawandel am stärksten betroffenen Länder, insbesondere kleine Inselstaaten, eine Überprüfung dieses Ziels mit dem Argument, dass untragbare Folgen bereits vor Erreichen der 2°C-Grenze eintreten könnten.

2015 wurde auf der Grundlage der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse die sichere Grenze auf 1,5°C gesenkt.

Warum wird 1,5°C als kritische Schwelle angesehen?

In einem 2018 veröffentlichten Sonderbericht Externer Linkdes Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) wird betont, wie wichtig es ist, die globale Erwärmung auf 1,5°C zu begrenzen, um die Integrität des Klimasystems zu erhalten und die mit dem Temperaturanstieg verbundenen Risiken zu verringern.

Laut Johan Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, ist das 1,5°C-Ziel nicht vergleichbar mit Zielen anderer politischer Verhandlungen, bei denen Kompromisse gemacht werden können.

Was ist Ihre Meinung? Debattieren Sie mit:

Ein Anstieg von 1,5°C sei keine willkürliche oder politische Zahl, sondern eine planetarische Grenze, sagte er dem GuardianExterner Link.

Das bedeute nicht, dass eine Überschreitung des Grenzwerts um auch nur ein Zehntel Grad das Ende der Welt bedeute. Indem wir die globale Erwärmung so weit wie möglich begrenzen, können wir jedoch die Wahrscheinlichkeit unumkehrbarer Veränderungen des Klimas und damit des Planeten verringern.

«Eine Erwärmung von 1,5°C ist einer Erwärmung von 1,6°C vorzuziehen, und jedes Zehntelgrad, das vermieden wird, verringert das Risiko, dass wir uns einem Punkt nähern, an dem es kein Zurück mehr gibt, wie etwa das Abschmelzen des westantarktischen Eisschildes», sagt Sonia Seneviratne, Expertin für Klima-Extreme.

Was wären die Folgen einer Erwärmung um 1,5°C?

Extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen, Dürren und starke Regenfälle werden häufiger auftreten.

So nimmt beispielsweise die Häufigkeit extremer Hitzewellen, die Ende des 19. Jahrhunderts nur alle 50 Jahre auftraten, bei einem +1,5°C-Szenario um fast das Neunfache zu.

Diese aussergewöhnlichen Ereignisse und Naturkatastrophen werden weltweit immer mehr Opfer fordern Externer Linkund zu einem Verlust der Artenvielfalt führen.

Ausserdem verringern sie die Ernteerträge und zwingen immer mehr Menschen, in fruchtbarere, vor dem Anstieg des Meeresspiegels geschützte Gebiete auszuwandern.

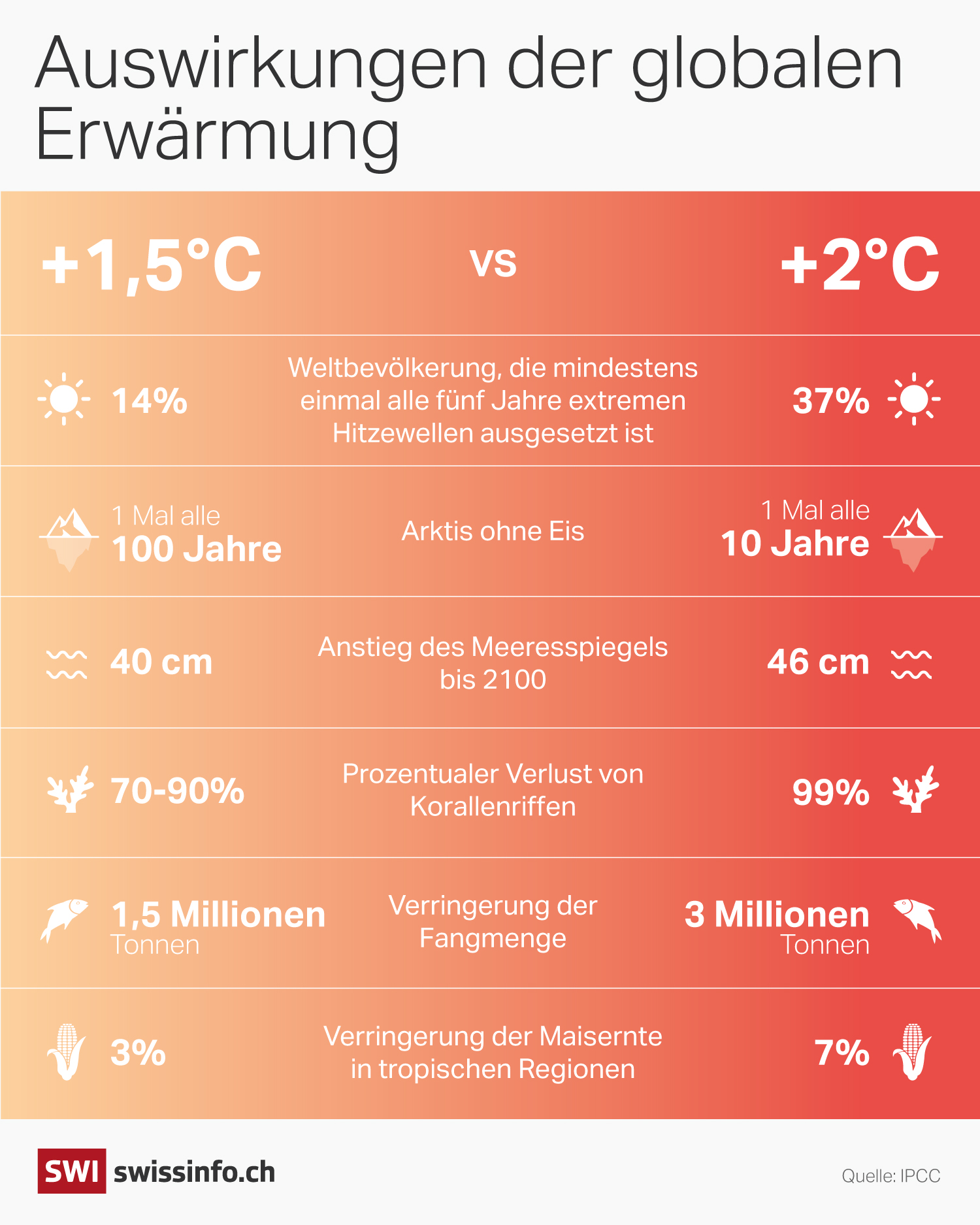

Die folgende Infografik veranschaulicht die Auswirkungen einer globalen Erwärmung um 1,5 bzw. 2 Grad Celsius auf die Bevölkerung und die Ökosysteme.

Was wären die Auswirkungen in der Schweiz?

Die Schweiz ist bereits stark vom Klimawandel betroffen, mit langen Hitze- und Trockenperioden im Sommer, unaufhaltsam schmelzenden Gletschern und schneearmen Wintern.

In den letzten Jahren hat das Land «eine Vorwegnahme extremer Phänomene erlebt, die sich in naher Zukunft verschlimmern und ausbreiten könnten», so Erich Fischer, Forscher am Institut für Atmosphären- und Klimawissenschaften der ETHZ und Mitautor der IPCC-Berichte.

Die Schweiz hat ein kontinentales Klima. Sie kann also nicht von der kühlenden Wirkung der Ozeane profitieren. Zudem befindet sie sich in mittleren Breitengraden.

Im Allgemeinen werden die Regionen an den Polen wärmer als die Regionen am Äquator. Auch Schnee und Eis spielen eine Rolle: Wenn sie schmelzen, reflektiert die exponierte Oberfläche weniger Sonnenlicht und absorbiert mehr Wärme, was zum Temperaturanstieg beiträgt.

Mehr

Klimawandel: Warum der Temperaturanstieg in der Schweiz besonders markant ist

In der Schweiz wurde der Schwellenwert von 1,5°C bereits um die Jahrtausendwende überschritten, und die durchschnittliche Erwärmung für den Zeitraum 2013-2024 beträgt laut dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie 2,8°C. Sie ist damit fast doppelt so hoch wie der globale Durchschnitt.

Eine globale Erwärmung von 1,5°C würde in der Schweiz etwa +3°C entsprechen. In diesem Szenario wird sich das Abschmelzen der Alpengletscher beschleunigen und es wird weniger Schnee in tieferen Lagen geben.

Generell wird es im Sommer, wenn die Landwirtschaft am meisten Wasser braucht, weniger und im Winter mehr regnen, erklärt Samuel Jaccard von der Universität Lausanne.

Wir alle haben schon extreme Wetterereignisse erlebt, sei es eine Hitzewelle oder ein verheerender Sturm wie der von La Chaux-de-Fonds im Juli letzten Jahres, sagt Jaccard.

«Mit der Vervielfachung dieser extremen Ereignisse beginnen wir, messbare und greifbare Auswirkungen auf unser tägliches Leben zu sehen.» Jaccard verweist zum Beispiel auf den Anstieg der Sterblichkeitsrate bei Hitzewellen oder den Anstieg der Preise für bestimmte Lebensmittel aufgrund von Dürreperioden.

Es ist jedoch noch nicht zu spät, das schlimmste Szenario zu vermeiden. In seinem jüngsten Synthesebericht betont der IPCC, dass es mehrere «machbare und wirksame» Optionen gibt, um die Emissionen zu reduzieren und eine lebenswerte Zukunft auf der Erde zu sichern.

Sehen Sie sich das folgende Video an und erfahren Sie, wie der Klimawandel die Schweizer Landschaft, Wirtschaft und Menschen verändert:

Editiert von Sabrina Weiss, Übertragung aus dem Italienischen: Marc Leutenegger

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch