Warum international gestreute Falschinformationen zur Schweiz auch eine Sicherheitsfrage sind

Falsche Behauptungen zur Schweizer Neutralität kursieren international. Die Schweiz ist darauf angewiesen, dass man im Ausland kein falsches Bild des Landes hat. Eine Analyse von Benjamin von Wyl.

Ist die Schweiz noch neutral? 14’000 Mal im Monat stellen Menschen Google diese Frage so oder ähnlich – ausserhalb der Schweiz und auf Englisch.

Bei Testversuchen liefert Google relativ weit oben in der Liste der Ergebnisse einen englischsprachigen Beitrag der türkischen StaatsmedienExterner Link. «Warum die Schweiz nach 500 Jahren ihre Neutralität aufgibt», lautet der Titel. Der Text selbst ist zwar differenzierter. Der Titel aber setzt einen falschen Rahmen und beeinflusst die Interpretation. Und einen Titel – das wissen Journalist:innen – lesen viel mehr Menschen als den Rest eines Beitrags.

Falschinformationen von russischen Propagandakanälen

Warum Menschen im Ausland Google nach der Schweizer Neutralität fragen, mag verschiedene Gründe haben. Einer ist, dass Akteure im Ausland – vor allem russische Propagandakanäle – Falschinformationen zur Schweizer Neutralität verbreiten.

Dass jene, die sich aktiv die Mühe machen, zur Schweizer Neutralität zu recherchieren, verlässliche und korrekte Informationen erhalten, ist wichtig. Denn wer behauptet, dass die Schweiz nicht mehr neutral ist, macht die Schweiz zu einer Partei. Wer Partei ist, dem kann man feindselig gegenüberstehen.

Es ist also ein Interesse der Schweiz, dass die Neutralität, und damit die Leitlinie ihrer Aussenpolitik seit 1815, gegenüber einer internationalen Öffentlichkeit korrekt vermittelt wird.

Wenn ich hundert Mal höre, die Schweiz sei nicht mehr neutral, dann nehme ich dies als dominante Sichtweise wahr. Selbst, wenn die Aussage vielleicht hundert Mal von derselben Urheberschaft stammt, aber einfach über verschiedene Kanäle zu mir kommt. Ebenso gibt es einen nachgewiesenen Effekt oft wiederholter Unwahrheiten.

«Die Schweiz sieht aus wie ein Kriegsgebiet»: Ein Video aus Bern

Diesen Frühling sahen Millionen von Menschen ein etwa 30-sekündiges Video aus Bern. Es zeigt Tränengas, es zeigt rennende Menschen. Es sind Szenen einer propalästinensischen Demonstration. Das Video ist von dutzenden Accounts auf Plattformen wie X/Twitter geteilt worden. Mit Botschaften, die die Videoszenen manchmal mehr, manchmal weniger stark aus dem Kontext gerissen haben: «Die Schweiz sieht momentan aus wie ein Kriegsgebiet», hiess es in einem Beitrag, der Millionen erreicht hat. Der Nutzer mit anonymem Account behauptete, die Demonstrant:innen hätten die Synagoge stürmen und jüdische Menschen lynchen wollen.

Tatsachen sind: Es gab eine propalästinensische Demonstration in Bern, die eskaliert ist. Die Polizei hatte die Situation unter Kontrolle. Der Co-Präsident der Jüdischen Gemeinde Bern dankte der Polizei fürs rasche EingreifenExterner Link. Die Jüdische Gemeinde Bern und der Schweizerische Israelitische Gemeindebund brachten die Verunsicherung von Jüdinnen und Juden zum AusdruckExterner Link, weil der Demonstrationszug in die Strasse nahe der Synagoge gelangt ist. Aus dem Kollektiv der Demonstrierenden hiess es gegenüber dem Schweizer Medium 20 Minuten, sie hätten zur nahen US-Botschaft gewollt. Die Polizei teilte gegenüber 20 Minuten mit, man habe «nicht ausschliessen» können, dass Teile der Demonstration «zur Synagoge und zu den Botschaften» wollte.

Die irreführenden Texte, mit denen die Videos verbreitet wurden, haben sich in der Falschdarstellung stark unterschieden. Ein reichweitenstarker britischer Nutzer behauptete etwa, dieser angebliche «Sturm der Synagoge» sei Teil des «Globalisten-Plans, den Westen von innen zu brechen». Dies verweist auf eine bekannte Verschwörungstheorie mit antisemitischem Subtext.

An diesem Tag empfahl die US-amerikanische BotschaftExterner Link in Bern ihren Bürger:innen, sich bei vertrauenswürdigen Medien zu informieren – namentlich beim englischsprachigen Dienst von Swissinfo. Doch solche viralen Videos entfalten ihre Wirkung trotzdem, und der seriöse Journalismus vermag nicht jeder Falschdarstellung hinterher zu recherchieren.

Grundsätzlich gilt es als für die Demokratie entscheidender, die Bevölkerung in MedienkompetenzExterner Link zu schulen. So können alle selbst die Manipulationstechniken hinterfragen lernen.

Lesen Sie auch unseren Beitrag dazu, wie die Schweiz und andere Länder mit Desinformation und Beeinflussung umgehen:

Mehr

Geistige Landesverteidigung 2.0? Wie die Schweiz und andere Länder mit Desinformation umgehen

Doch gegenüber einem Publikum im Ausland hat ein Land wie die Schweiz keine andere Möglichkeit, als über die Medien aufzuklären. In möglichst vielen Sprachen.

Darstellung als kriminelles und unsicheres Land

Die Posts mit dem Video von der Demonstration in Bern nahmen ein reales Ereignis, verschoben den Kontext und trugen zu Verunsicherung und Polarisierung bei. Als Nebeneffekt zeigten sie die Schweiz als instabiles, unsicheres Land, in welchem die Polizei die Kontrolle verloren hat.

Die Vorstellung, dass die Schweiz unsicher sei, dominiert auch auf chinesischen Sozialen Medien. Auf Plattformen wie Xiaohongshu und Douyin wird die Schweiz oft als rassistisches, kriminelles Land dargestellt. Zahlreiche Chines:innen schildern online, wie sie in der Schweiz bestohlen oder ausgeraubt worden seien. Die Sicherheitsüberprüfung von chinesischen Studienanwärter:innen wird im chinesischen Diskurs übertrieben dargestellt, als «Verbot chinesischer Studierender». Ein Blick-Artikel, in dem ein chinesischer Student rassistische BeleidigungenExterner Link bei der Wohnungssuche schildert, wurde übersetzt und erreichte viele Menschen.

Auch im chinesischen Raum wird die Erzählung verbreitet, dass die Schweiz ihre Neutralität aufgegeben habe. Bei einer chinesischen Invasion in Taiwan würde, laut solchen Posts, die Schweiz alle Bankkonten von Chines:innen einfrieren, weil die USA – so eine Behauptung in einem populären Post – die Schweizer Banken mit dem SWIFT-System erpressen. Politisch habe die Schweiz ihre Neutralität aufgegeben und sei erpressbar.

Diese Narrative im chinesischen Diskurs haben keinen unmittelbar ausmachbaren gemeinsamen Urheber. Sie erscheinen jedoch in einer zensierten Umgebung und zeichnen ein antichinesisches Bild der Schweizer Gesellschaft und Wirtschaft. Einmal mehr schildern diese Nutzer:innen die Schweiz als Land, das instabil ist.

Mehr

Unser Demokratie-Newsletter

Irrtümliche Vorstellungen von Schweizer Banken

Ähnlich tönt es unseren arabischsprachigen Journalist:innen von den Lesenden entgegen, wann immer Swissinfo über Aktivitäten der Schweizer Banken berichtet. Dieses Thema trifft offensichtlich einen Nerv beim arabischsprachigen Publikum. Tatsächlich behaupten zahlreiche Videos in den sozialen Netzwerken, dass man in der Schweiz ein anonymes Nummernkonto ohne Preisgabe seiner Identität eröffnen könne. Und dass arabische Diktatoren und Eliten so ihr Geld versteckten. Einzig mit einer Nummer verbunden.

In Wahrheit kann man ohne Identitätspreisgabe kein Bankkonto in der Schweiz eröffnen.

Auch zur Migration kursieren Falschbehauptungen zur Schweiz im arabischsprachigen Raum. Beispielsweise ging kürzlich auf Tiktok ein Video viral, das in arabischer Sprache behauptete, die Schweiz würde bis Juni 2025 alle Migrant:innen ausschaffen.

Diese falschen Informationen stellen kein direktes Sicherheitsrisiko dar. Doch anstelle einer differenzierten Darstellung der Realität schaffen sie ein Zerrbild. Sie vermitteln ein falsches Bild der Schweiz.

Entscheidend ist die Neutralität

Natürlich gibt es auch im arabischen Raum irreführende Darstellungen zur Schweizer Neutralität. «Ist die Schweiz wirklich neutral in Bezug auf Palästina?», fragte Al JazeeraExterner Link Ende 2024 in einer umfassenden Analyse. In dieser wird erst chronologisch aufgegliedert, wie lange sich die Schweiz ausgewogen im Nahostkonflikt positioniert habe – bevor klargemacht wird, dass die Schweiz dies nach dem 7. Oktober 2023 aufgegeben habe. Unter anderem wird dies damit begründet, dass die Schweiz die Hamas als Terrororganisation anerkennt. Die «neue proisraelische Haltung» liege am wachsenden Einfluss der politischen Rechten in der Schweiz.

Ist die Schweiz noch neutral – oder hat sie ihre Neutralität aufgegeben? Dies ist wohl die entscheidende sicherheitsrelevante Frage für die Schweiz in der internationalen Sphäre.

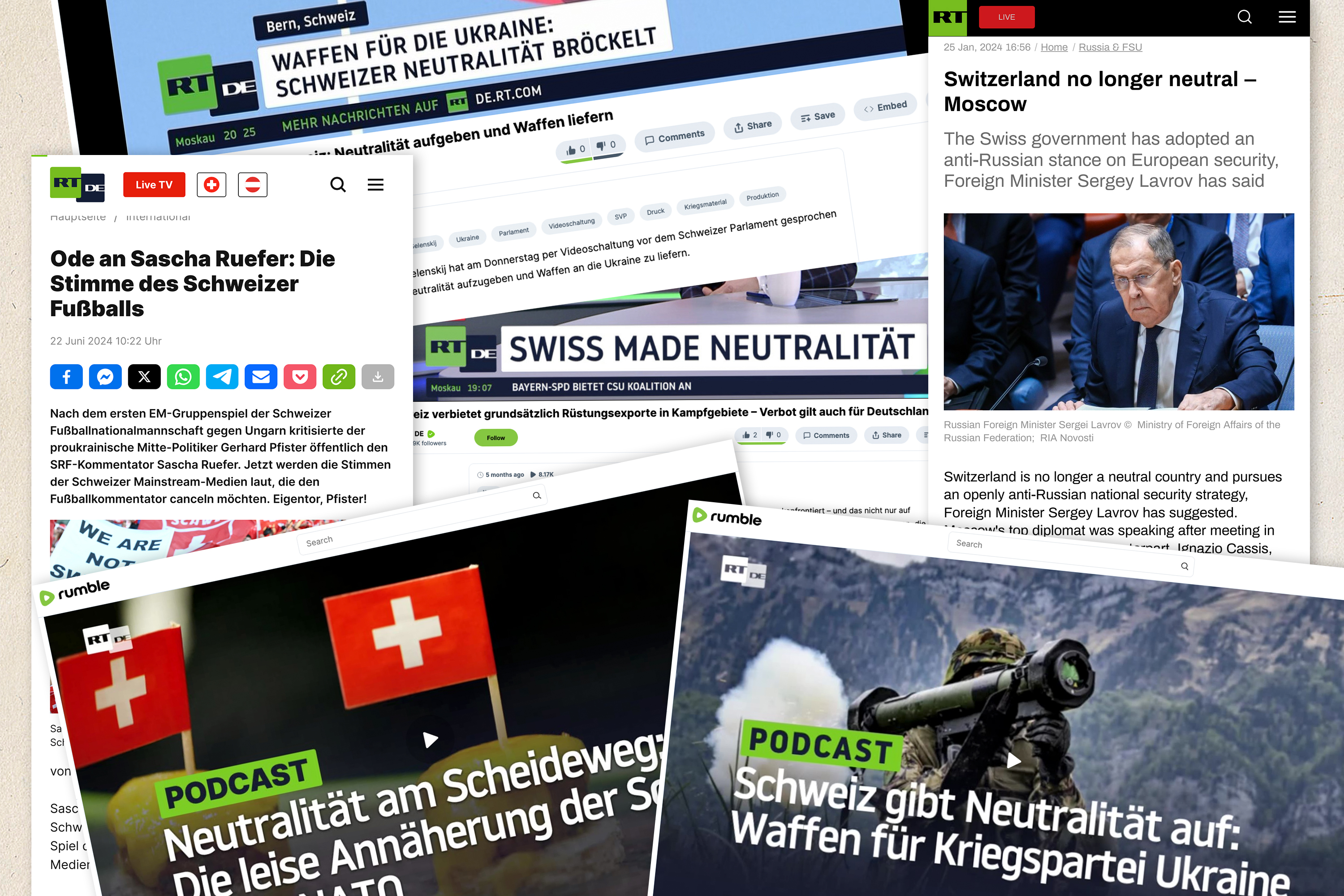

Während beim katarischen Staatsmedium Externer LinkAl Jazeera ein Journalist, der mit seinem Namen auftritt, eine starke Interpretation wagt, verbreiten russische Staatsmedien wie RT Deutsch (früher: Russia Today) anonym Desinformation.

Die Schweiz in der russischen Propaganda

Ein RT-Audiobeitrag behauptete Ende 2024, die Schweiz nähere sich «weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit» der Nato an. Im Beitrag wird geunkt, dass eine mögliche Aufgabe der Neutralität «die Schweiz in die geopolitischen Konflikte des Westens hineinziehen» könnte. In anderen Beiträgen behauptete RT schon zuvor, dass die Schweiz ihre Neutralität bereits aufgegeben habe – etwa wegen der ehemaligen Bundesrätin und Bundespräsidentin Viola Amherd, die «eine Befürworterin der NATO» sei. Diese widersprüchliche Chronologie zeigt die schlechte Absicht der Urhebenden: Es geht gar nicht um kohärente Information, sondern um negative Narrative.

Seit Anfang 2024 hat RT seine Berichterstattung zur Schweiz vervielfacht. Die deutschsprachige Homepage hat das Schweiz-Logo oben auf der Startseite, womöglich auch, um die Berichterstattung zu legitimieren: Denn obwohl die Plattform auch in Deutschland weiter online zugänglich ist, hat die Europäische Union RT nach Beginn des russischen Angriffskriegs verboten.

Nicht jeder Bericht, in dem RT über die Schweiz schreibt, enthält Unwahrheiten. Nicht jeder Bericht befasst sich vordergründig mit einem politischen Thema, so publiziert RT beispielsweise eine «Ode an Sascha Ruefer», den kontroversen Fussballkommentator beim Schweizer Fernsehen. Doch selbst in dem Beitrag, der auf ein politikfernes Publikum zielt, werden Ressentiments angeheizt. So auch in einem Beitrag, der behauptet, das grösste private Medienhaus der Schweiz sei ruiniert und betreibe proukrainische Propaganda. Dieser Audiobeitrag erreichte ein Millionenpublikum.

Oft heisst es, RT habe wenig Reichweite. Aber die Inhalte finden ein Publikum, wie StudienExterner Link ergaben. Zum Teil über sogenannte «Alternativmedien», die auf RT Bezug nehmen oder direkt Artikel übernehmen. Auch das Magazin Die Weltwoche hat Beiträge von Externer LinkRTExterner Link übernommen. So entsteht ein eigenes Medienbiotop.

Risiko von Falschinformationen in Fremdsprachen

Dass dieses Biotop in den Schweizer Landessprachen dominant wird, ist unwahrscheinlich. Dass in einzelnen anderen Sprachen Falschinformationen zu einzelnen Themenbereichen dominieren, ist deutlich wahrscheinlicher.

Die 14’000 englischen Google-Anfragen zur Schweizer Neutralität stammen von Menschen, die sich ein eigenes Bild verschaffen wollen. Vorerst erhalten sie korrekte und sachliche Informationen.

Die obersten Suchergebnisse stammen von Wikipedia, Swissinfo – und dem Schweizer Aussenministerium. Die Ausführungen des Aussenministeriums mögen korrekt sein, doch sie kommen von staatlicher Stelle. Skeptische Leser:innen erfahren dadurch bloss, dass sich die Schweiz als neutral darstellt.

Der englische Wikipedia-Artikel zur Schweizer Neutralität ist mit einem Warnbanner versehen: Dieser Artikel habe «mehrere ProblemeExterner Link».

Bei Swissinfo kommt man auf einen Übersichtsbeitrag, der versucht die Neutralität, deren Geschichte und Ausgestaltung sachlich zu vermitteln – und unter anderem den wichtigen Unterschied zwischen Neutralitätsrecht und Neutralitätspolitik erklärt. Der Beitrag ist verfasst von unserem Leiter der Aussenpolitikredaktion und geprüft durch unseren Chefredaktor.

Nicht alle Unwahrheiten sind Desinformation. Von Desinformation spricht man, wenn irreführende oder falsche Informationen mit böser Absicht gestreut werden.

In Demokratien, so sagt es beispielsweise der britische Spionageexperte Rory Cormac, zielt Desinformation auf gesellschaftliche Bruchlinien. Die Desinformation setzt bei Themen an, in welchen stark aufgeladene, gegensätzliche Positionen existieren.

Das berühmteste Beispiel zur Schweiz war im Herbst 2022 ein gefälschtes Plakat auf den Sozialen Medien, das dazu aufrief, Nachbarn zu denunzieren, die zu warm heizen. Dieses gefälschte Plakat sollte Sorge vor einer Energiekrise schüren und vor einem autoritärer werdenden Staat. Es zielte aber auch auf den bereits bestehenden Graben zur Frage, ob die Übernahme von Sanktionen angesichts der russischen Invasion in der Ukraine dem Schweizer Wohlstand schade. Das Plakat war handwerklich gut gefälscht – auch dadurch, dass die vermeintliche Denunzianten-Hotline eine echte Schweizer Behördentelefonnummer war.

Zwar wurde der Fake schnell enttarnt und breit von den Medien als Fälschung benannt. Bei jenen allerdings, die ein zerrüttetes Vertrauen gegenüber den Medien haben, könnten Zweifel an dieser Darstellung durchaus bestehen bleiben.

Unterschiedliche Ansichten zur Widerstandsfähigkeit

Innerhalb der Schweiz gibt es unterschiedliche Ansichten dazu, wie widerstandsfähig das Land gegen Desinformation ist. Dass die Schweiz klein ist, vier Sprachen in sich vereint, föderalistisch aufgebaut und ein Nicht-EU-Mitglied in der Mitte Europas ist, führt dazu, dass sie kein attraktives Ziel von Desinformation ist. Die Schweizer:innen sind sich regelmässige Meinungsbildung – auch mit zugespitztem, manchmal faktisch falschem Werbematerial – von den regelmässigen Abstimmungskämpfen gewohnt. Entsprechend sollten sie auch auf Desinformation sensibilisiert sein. Das ist einer der Befunde im Handbuch «Digitalisierung der Schweizer Demokratie».

Andererseits vertreten manche, zum Beispiel Touradj Ebrahimi, Professor an der ETH Lausanne, die Meinung, dass Desinformation für die Schweiz gerade wegen den regelmässigen Volksabstimmungen besonders schädlich sein könnte. Die Volksabstimmungen machen eine informierte Bevölkerung besonders wichtig. Wenn ein internationaler Akteur ein Interesse an einer Volksabstimmung hätte, wäre die Schweiz verwundbar.

Häufiger als dass Desinformation auf die inländischen Diskussionen in der Schweiz zielt, ist die Schweiz Gegenstand von Desinformation zu internationalen Themen. Das liegt daran, dass zahlreiche internationale Organisationen ihren Sitz in der Schweiz haben – und die Schweiz politisch und wirtschaftlich ein stark globalisiertes Land ist.

Wieso sind international ausgerichtete Medien wichtig – und was können sie ausrichten? Einordnungen unseres Chefredaktors Mark Livingston:

Mehr

Zwischen Fake News und Fakten: Die Verantwortung der internationalen Medien

Mitarbeit: May Elmahdi Lichtsteiner, Kristian Foss Brandt, Elena Servettaz, Ying Zhang

Editiert von Mark Livingston

Mehr

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch