Zu heiss zum Arbeiten? Extreme Hitze gefährdet Milliarden von Arbeiter:innen

Von landwirtschaftlichen Betrieben bis hin zu Fabriken – steigende Temperaturen beeinträchtigen die Produktivität und gefährden Leben, wobei die Ärmsten den höchsten Preis zahlen.

Die Hälfte der Welt kämpft bereits mit den Auswirkungen extremer Hitze, wie ein am Freitag veröffentlichter gemeinsamer Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Weltorganisation für Meteorologie (WMO)Externer Link zeigt. Der Leitfaden enthält Empfehlungen für Unternehmen und Regierungen, da der Klimawandel – und insbesondere Hitzestress – die Arbeitswelt vor Herausforderungen stellt.

«Extreme Hitze ist eine Krise der öffentlichen Gesundheit», sagte Rüdiger Krech, WHO-Direktor für Umwelt, Klimawandel und Gesundheit während eines Briefings am Hauptsitz der WHO in Genf. «Sie schadet bereits jetzt der Gesundheit und den Lebensgrundlagen von Milliarden von Arbeitnehmenden weltweit.»

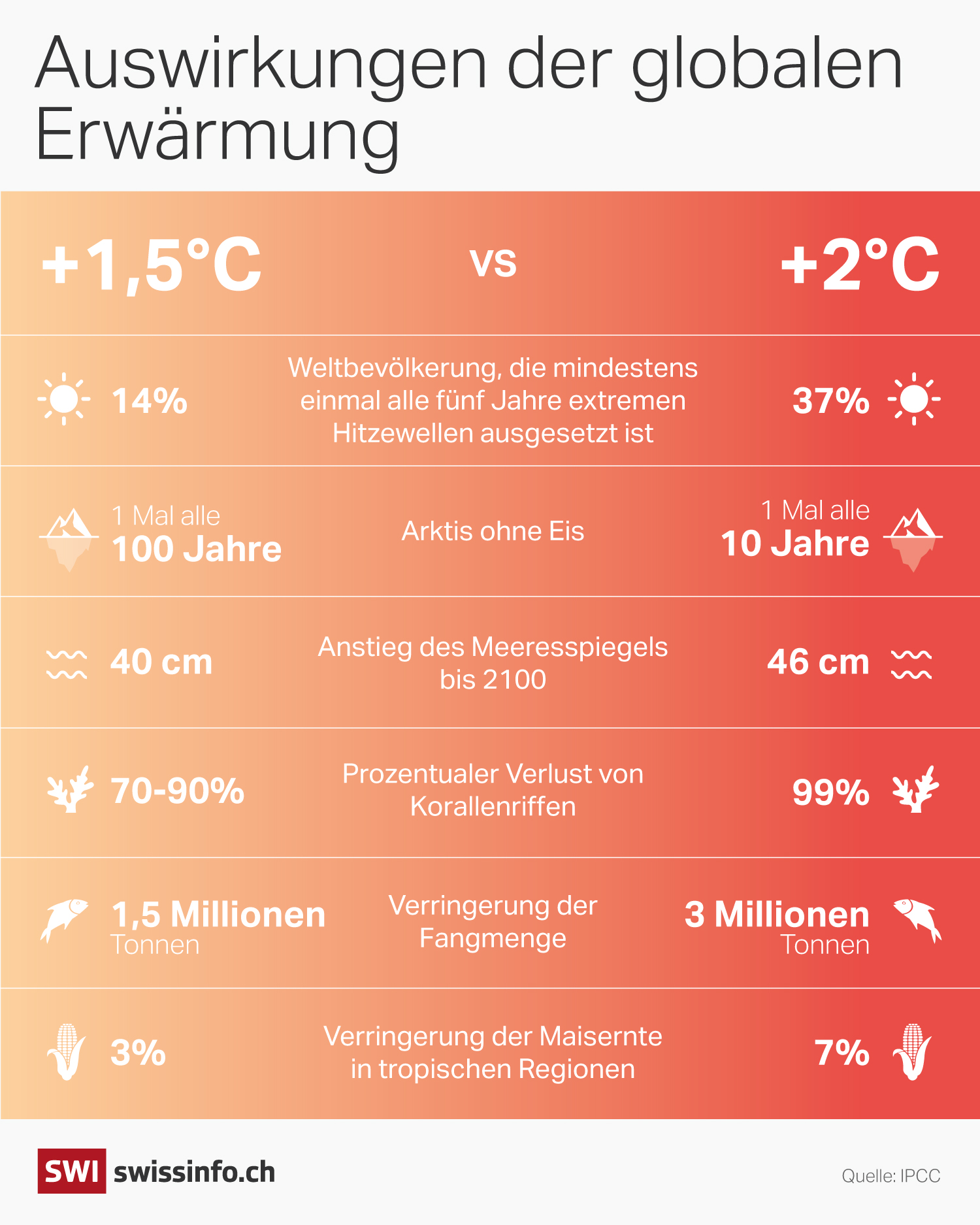

Die Warnung kommt, als die WMO bestätigte, dass 2024 das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen war, mit globalen Temperaturen, die durchschnittlich 1,45 °C über dem vorindustriellen Niveau lagen.

Das vergangene Jahrzehnt war das heisseste in der Menschheitsgeschichte. In der Sommersaison 2025 stiegen die Temperaturen im Nahen Osten regelmässig auf über 50 °C und in Europa auf über 40 °C, wo die südlichen Länder erneut mit verheerenden Waldbränden zu kämpfen hatten.

«Der Klimawandel bedeutet, dass die gesundheitliche Herausforderung im Zusammenhang mit Hitzestress an Intensität zunehmen und sich ihre direkten und indirekten negativen Auswirkungen geografisch ausbreiten werden», warnte der WMO-WHO-Leitfaden.

Arbeiter:innen an vorderster Front

Während Hitzewellen für einen Anstieg von Krankenhauseinweisungen und Todesfällen sorgen, spielt sich die chronischere Bedrohung täglich am Arbeitsplatz ab. Millionen von Menschen in der Landwirtschaft, im Baugewerbe und in der Fischerei müssen unter gefährlichen Bedingungen weiterarbeiten, heisst es im Bericht.

Die gesundheitlichen Folgen von Hitzestress sind gut dokumentiert: Dehydrierung, Nierenerkrankungen, neurologische Dysfunktionen und in schweren Fällen der Tod. Die Symptome werden häufig übersehen oder falsch diagnostiziert, was die Behandlung verzögert.

Laut dem Bericht leiden diejenigen, die häufig in einer heissen Umgebung arbeiten, unter «zusätzlicher physiologischer Belastung sowie einem erhöhten Risiko für Gesundheitsschäden».

Bei der Vorstellung des Berichts unterstrich Joaquim Pintado Nunes, Leiter der Abteilung für Arbeitssicherheit der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO), das Ausmass des Problems.

«Die Hitzebelastung könnte eine der ernsthaftesten Gefahren am Arbeitsplatz in der heutigen Arbeitswelt sein», sagte er und wies darauf hin, dass mehr als 2,4 Milliarden Arbeitnehmende übermässiger Hitze ausgesetzt sind, was jährlich zu mehr als 22 Millionen Verletzungen und 19’000 Todesfällen führt.

Produktivitätsverluste in Milliardenhöhe

Das Problem endet nicht bei der Gesundheit. Auch die Produktivität sinkt, wenn die Temperaturen steigen. Laut dem WHO-WMO-Leitfaden, nimmt die Arbeitsleistung um 2-3% pro zusätzlichem Grad ab, sobald die Wet-Bulb-Globe-Temperatur über 20 °C steigt.

Dieser Messwert erfasst den Hitzestress bei direkter Sonneneinstrahlung und berücksichtigt dabei nicht nur die Lufttemperatur, sondern auch die Luftfeuchtigkeit, den Wind, den Winkel der Sonne und die Bewölkung.

Ziel sei es, so Krech, die Körperkerntemperatur der Arbeitnehmenden unter 38 °C zu halten. Die anwesenden Expert:innen lehnten es jedoch ab, eine universelle maximale Sicherheitstemperatur festzulegen – eine häufige Forderung der Gewerkschaften – und betonten, dass Luftfeuchtigkeit, Arbeitsbelastung und örtliche Bedingungen sehr unterschiedliche Risikoniveaus schaffen.

Die Armen zahlen den höchsten Preis

Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind ein weiterer Faktor. In Volkswirtschaften, die auf manuelle Arbeit angewiesen sind, warnt der Bericht, dass Hitzestress am Arbeitsplatz «nicht nur den Lebensunterhalt des Einzelnen, sondern auch das Familieneinkommen beeinträchtigt und die Armutsbekämpfung gefährdet».

Für wohlhabendere Bevölkerungsgruppen ist es möglich, Hitzespitzen zu vermeiden oder die Arbeit in Innenräume zu verlagern. Für einkommensschwache Gemeinschaften in Entwicklungsländern ist dies nicht der Fall.

In der Schweiz steigen die Temperaturen besonders stark:

Mehr

Klimawandel: Warum der Temperaturanstieg in der Schweiz besonders markant ist

Wie der Bericht festhält, «lassen sich Gesundheitsrisiken durch Vermeidung von Hitze oder geringere körperliche Aktivität zwar senken – doch dies ist nicht vereinbar mit einem gesunden und produktiven Leben».

Die Arbeitnehmenden stehen vor einem grausamen Dilemma: Entweder sie riskieren ihre Gesundheit oder ihren Lebensunterhalt. Diese Realität vertieft die Ungleichheit und droht, die Fortschritte bei der Armutsbekämpfung zunichtezumachen.

Kurzfristige Belastung durch hohe Tagestemperaturen erhöht das Risiko eines vorzeitigen Todes durch kardiovaskuläre Ursachen, insbesondere bei Frauen und älteren Menschen, so der Bericht.

Nicht nur Schatten und Wasser

In vielen Ländern geben die Regierungen inzwischen öffentliche Hitze-Gesundheitswarnungen heraus, aber diese seien für die Allgemeinbevölkerung konzipiert, nicht für diejenigen, die trotz der Hitze weiterarbeiten müssen, so der Bericht.

«Diese Ansätze haben oft nur begrenzte Relevanz für Arbeitnehmende, die im Allgemeinen ein gewisses Mass an Produktivität aufrechterhalten müssen, um einen Stillstand der wirtschaftlichen Aktivität zu verhindern», heisst es im Bericht.

Die WHO und die WMO fordern stattdessen massgeschneiderte Programme zum Schutz vor Hitze am Arbeitsplatz, die gemeinsam mit Arbeitgebern, Gewerkschaften, Arbeitnehmenden und lokalen Behörden entwickelt werden.

Mehr

Das Internationale Genf

Zu den Möglichkeiten gehören die Neuorganisation von Schichten, die Bereitstellung von schattigen Ruhepausen, das Angebot von Schutzkleidung und der Einsatz von Kühltechnologien wie Ventilatoren oder tragbaren Sensoren.

In Afrika, wo ein Grossteil der Bevölkerung im informellen Sektor arbeitet, ist nach Ansicht von Experten die Sensibilisierung ebenso wichtig wie nationale Pläne, da es keine formellen Schutzmassnahmen gibt.

Krech betonte, dass die Herausforderung nicht länger als blosse Unannehmlichkeit abgetan werden könne. «Neu ist die Intensität», sagte er. «Es sind nicht nur mehr Hitzetage, sondern auch höhere Temperaturen. Wenn Sie Bauarbeiter um 15 Uhr in Madrid sehen… das ist etwas, was sich ändern muss.»

Der Bericht weist auch auf Lücken in der Ausbildung hin. «Während die Behandlung der meisten dieser Erkrankungen gut bekannt ist, werden sie oft falsch diagnostiziert oder nicht erkannt, was gravierende gesundheitliche Folgen haben kann.»

Eine globale Entwicklungsherausforderung

Der Leitfaden bringt Hitzestress direkt mit vier UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung in Verbindung: keine Armut, gute Gesundheit, menschenwürdige Arbeit und Klimaschutz.

Er argumentiert, dass die Bewältigung des Problems nicht nur den Schutz der Arbeitnehmenden an heissen Tagen betrifft, sondern auch den Schutz ganzer Volkswirtschaften und globaler Lieferketten.

Die Richtlinien sollten, so heisst es, gemeinsam mit den Interessengruppen erstellt werden und «praktische Durchführbarkeit, wirtschaftliche Tragfähigkeit und ökologische Nachhaltigkeit» in Einklang bringen. Ohne solche Massnahmen werden sowohl die Gesundheits- als auch die Produktivitätskosten eskalieren, während sich der Planet weiter erwärmt.

Nunes von der Internationalen Arbeitsorganisation äusserte sich unmissverständlich und forderte ein mutiges, koordiniertes Vorgehen: «Der Klimawandel verändert die Arbeitswelt», sagte er. «Handeln kann nicht warten.»

Editiert von Virginie Mangin; Übertragung aus dem Englischen mithilfe der KI Claude: Janine Gloor

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch