Brauchen Volksinitiativen höhere Hürden?

Die Anzahl der Volksinitiativen hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Nun ist eine Debatte über mögliche Hürden entbrannt. Am meisten Zuspruch erhält die Idee einer Erhöhung der Unterschriftenzahl. Doch ein Blick in die Kantone zeigt: Höhere Hürden führen nicht zwingend zu weniger Volksinitiativen.

Samstagnachmittag auf dem Bärenplatz in Bern. An diesem belebtesten Platz der Schweizer Hauptstadt rechnen sich Unterschriftensammler für verschiedenste Volksinitiativen die besten Chancen auf einen Erfolg aus. Für die unterschiedlichsten Anliegen wurden auf diesem Platz in Sichtweite des Parlamentsgebäudes bereits Unterschriften gesammelt.

Andy Tschümperlin kennt diese Szene gut. Oft war er einer dieser Unterschriftensammler. «Ich habe so angefangen, überhaupt politisch tätig zu werden: mit einer Initiative in meiner Gemeinde», sagt der Nationalrat der Sozialdemokratischen Partei (SP). «Unterschriften sammeln gehört zu meiner politischen Arbeit.»

Die Volksinitiative erlaubt den Bürgerinnen und Bürgern, eine Änderung in der Bundesverfassung vorzuschlagen. Damit sie zu Stande kommt, müssen innerhalb von 18 Monaten 100’000 gültige Unterschriften bei der Bundeskanzlei eingereicht werden.

Darauf kommt die Vorlage ins Parlament. Dieses kann eine Initiative direkt annehmen, sie ablehnen oder ihr einen Gegenvorschlag entgegenstellen. Zu einer Volksabstimmung kommt es in jedem Fall.

Zur Annahme einer Initiative sind sowohl das Volks- wie auch das Ständemehr (Kantone) nötig.

Die Volksinitiative ist eine zentrale Stütze der direkten Demokratie. Dank diesem Instrument können Bürgerinnen und Bürger am Parlament vorbei ein Anliegen an die Urne bringen. Dafür müssen sie aber zuerst einmal genügend andere Leute davon überzeugen, das heisst, innerhalb von 18 Monaten 100’000 gültige Unterschriften sammeln.

Initiativenflut?

Trotz Kosten von bis zu 200’000 Franken pro Volksinitiative scheint dies kaum eine Interessengruppe abzuschrecken. In der letzten Zeit hat die Anzahl der Volksinitiativen fast jedes Jahr zugenommen.

«Für die ersten rund 250 Volksinitiativen brauchte es fast 100 Jahre. Heute stehen wir schon bei über 400», sagt Bruno Hofer, der das Buch «Volksinitiativen in der Schweiz 1891 bis 2012» verfasst hat. «Die Initiative ist zu einer flankierenden Massnahme im Politbetrieb geworden.»

Im Vorwort seines Buches kommentiert Hofer: «Mittlerweile scheint es für alle Parteien, auch für jene, die im Bundesrat vertreten sind, zum guten Ton zu gehören, ab und zu dem Parteivolk Unterschriftenbögen zuzusenden, damit lebendige Demokratie zelebriert werden kann.»

Auch der liberale Think-Tank Avenir Suisse ist der Meinung, «weniger Abstimmungen wären mehr». Der Grund für die Zunahme an Initiativen sei das Bevölkerungswachstum. Daher schlägt Avenir Suisse vor: «Eine Verdoppelung oder gar Verdreifachung der Unterschriftenhürden könnte dem entgegenwirken.»

Drei Vorschläge

Diese Ideen unterstützt auch Alt-Staatssekretär Jean-Daniel Gerber. In einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung erwähnt er drei Möglichkeiten, um Hürden gegen zu viele Volksinitiativen zu errichten.

Bereits in den 1830er-Jahren fand die Idee der Volksinitiative Aufnahme in einigen Kantonsverfassungen.

1848, bei der Gründung des Bundesstaats, wurde die Eidgenössische Volksinitiative mit 50’000 nötigen Unterschriften als politisches Instrument in der Bundesverfassung festgeschrieben. Diese Zahl entsprach etwa 8% der stimmberechtigten Männer. 1891, als die erste Volksinitiative eingereicht wurde, lag das Quorum bei 7,6%.

1976, nach der Einführung des Frauenstimmrechts 1971, betrug dieser Prozentsatz noch 1,3%, weshalb die Anzahl der Unterschriften 1977 auf 100’000 verdoppelt wurde und das Quorum damit auf 2,6% anstieg.

2000 lag es wegen der zwischenzeitlichen starken Bevölkerungszunahme noch bei 2,1%, heute beträgt es unter 2%.

(Quelle: Historisches Lexikon der Schweiz)

Erstens eine Erhöhung der Unterschriftenzahl von 100’000 auf 200’000, da die Bevölkerung seit der letzten Erhöhung 1977 stark zugenommen habe. Zweitens die Halbierung der Sammelfrist von 18 auf 9 Monate. Drittens ein Quorum im Parlament: Nur jene Initiativen sollen an die Urne kommen, die einen gewissen Prozentsatz des Parlaments überzeugen konnten.

Ein solches Quorum kommt bei Politikern und Beobachtern nicht gut an. «Das pervertiert den Grundcharakter der Volksinitiative», sagt Bruno Hofer. «Es geht ja eben genau darum, die Möglichkeit zu haben, etwas am Parlament vorbei direkt an das Volk zu bringen.»

Auch Martin Landolt, Präsident der Bürgerlich-Demokratischen Partei (BDP), ist der Meinung, dies wäre «nicht unbedingt der Sinn der Basisdemokratie». Er findet es zwar «richtig, dass das Volk in der Schweiz möglichst ohne grosse Hürden einbezogen werden kann». Andererseits macht er sich Sorgen, «dass man diese Volksrechte auch überstrapazieren könnte». In dieser Frage habe er «zwei Herzen in der Brust», gibt er zu.

Eine Verkürzung der Sammelfrist erachtet Landolt ebenfalls als untaugliches Mittel, denn diese könne man «mit grossen Marketing-Maschinerien überbrücken». Und Hofer gibt zu bedenken, wenn nicht in den ersten drei Monaten der Grossteil der notwendigen Unterschriften zusammenkomme, reduziere sich die Realisierungschance beträchtlich.

Höhe automatisch anpassen?

Bleibt die Erhöhung der Unterschriftenzahl. Hier plädiert Hofer für einen Automatismus, wie ihn der Kanton Genf dieses Jahr eingeführt hat, wo 4% der Stimmberechtigten eine Initiative unterschreiben müssen, damit sie zur Abstimmung kommt. Hofer schweben etwa 2,5% vor, was rund 129’000 Unterschriften entsprechen würde. Gegenwärtig beträgt dieses so genannte Quorum knapp 2% der etwa 5,2 Millionen Schweizer Stimmberechtigten.

Ein Ansatz, der auch für Landolt prüfenswert wäre. Denn damit könne eine Anpassung an künftige Bevölkerungsentwicklungen sichergestellt werden. Die Erhöhung der Unterschriftenzahl werde bei der BDP gegenwärtig intern diskutiert, sagt er.

Wirkung fragwürdig

Klar gegen eine Erhöhung der Anzahl Unterschriften spricht sich Andy Tschümperlin aus, «weil sogar Bundesratsparteien (in der Regierung vertretene Parteien) nicht immer die nötigen Unterschriften fristgerecht zusammentragen».

Mehr

So funktioniert das politische System der Schweiz

Und Landolt gibt zu, dass mit einer Erhöhung der Unterschriftenzahl «durchaus auch die Gefahr eines Eigentors besteht». «Genau jene Kräfte, die aus meiner Sicht Initiativen und Referenden als Marketing-Instrument missbrauchen, werden wahrscheinlich auch bei höheren Unterschriftenzahlen immer noch die Kraft haben, das zu tun».

Um solche Fragen drehe sich die parteiinterne Diskussion in der BDP gegenwärtig. «Einerseits sehen wir den Bedarf, andererseits sind wir nicht überzeugt, dass der Effekt dann derjenige sein wird, den wir uns erhoffen.»

Wie die NZZ am Sonntag berichtet, hat Landolt kürzlich zusammen mit 39 weiteren Nationalräten ein Postulat an den Bundesrat eingereicht. Dieser solle «limitierende Mechanismen für Volksinitiativen» prüfen und dabei auch kreative Ansätze aufzeigen. So wird unter anderem die Idee lanciert, dass Unterschriften für eine Initiative nur noch auf Gemeindekanzleien abgegeben werden sollen, um die Sammlung zu erschweren.

Initiative als Fiebermesser?

Für den Politologen Marc Bühlmann, der sich an der Universität Bern mit der Direkten Demokratie beschäftigt und das politische Jahrbuch der Schweiz herausgibt, sind höhere Hürden keine Lösung.

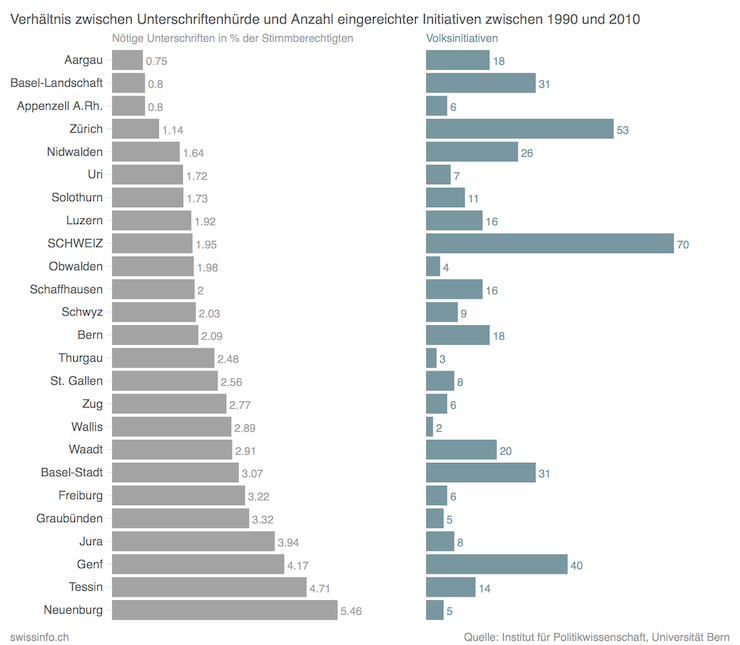

Er hat für eine Studie einen vertieften Blick auf die kantonale Ebene geworfen, wo ebenfalls Initiativen eingereicht werden können. Die Kantone weisen eine relativ hohe Varianz bei den nötigen Unterschriften auf: Laut Bühlmann schwanken diese Zahlen zwischen 0,8 und 5% der Stimmberechtigten im jeweiligen Kanton.

«Diese Varianz erklärt aber nicht die tatsächlich ergriffenen Volksinitiativen», betont er. «Wir haben Kantone mit sehr hohen Hürden, die aber über sehr viele Initiativen abstimmen, und Kantone mit sehr niedrigen Hürden, wo wir sehr wenige Initiativen haben. Hier zeigt sich kein eindeutiger Zusammenhang.»

Tschümperlin stützt diese These mit einem Beispiel auf Gemeindeebene. «In meiner Gemeinde mit 14’000 Einwohnerinnen und Einwohnern hat man das Initiativrecht als einzelner Bürger, und trotzdem kommen sehr wenige Einzelinitiativen vors Volk.»

Und Bruno Hofer betont, die Anzahl von eingereichten Volksinitiativen hänge «nicht nur von den Rahmenbedingungen des Instruments ab. Es gibt Regionen in der Schweiz, wo ein grosser Problemdruck vorhanden ist. Dieser äussert sich in Volksinitiativen».

Der Kostenaufwand, um eine Volksinitiative einzureichen, beträgt für ein Komitee laut dem Behördenportal «ch.ch» mindestens 150’000 Franken.

Zu den wirtschaftlichen Kosten einer Volksinitiative und deren parlamentarischer Bearbeitung gibt es keine Studie.

Eine grobe Schätzung der Schweizerischen Bundeskanzlei kommt für die öffentliche Hand auf Kosten von 7 bis 8 Millionen Franken für Organisation und Durchführung eines Eidgenössischen Urnengangs. Pro Jahr finden bis zu vier Abstimmungen statt, an denen über eine oder mehrere eidgenössische Vorlagen abgestimmt wird.

Dagegen nehmen sich die Kosten für die parlamentarische Vorbereitung (Vorprüfung der Volksinitiative, Ausarbeitung einer Botschaft, Kommissionssitzungen und Parlamentsdebatte) ziemlich bescheiden aus: Sie können grob auf mindestens 200’000 Franken pro Initiative geschätzt werden. Allerdings kann es rasch viel teurer werden, wenn ein direkter oder indirekter Gegenvorschlag dazu ausgearbeitet werden muss.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch