Der Faktor Vertrauen: Was ist seine Bedeutung für die Schweiz

Stabiles Land, stabiles Geld, stabile Lebensentwürfe: Im internationalen Vergleich läuft vieles rund in der Schweiz. Ein wichtiger Faktor ist das Vertrauen in Institutionen.

Weltweit war die Demokratie in den letzten Jahren auf dem Rückzug – Staaten wie die USA erlebten Putschversuche und einen Anstieg an politischer Gewalt.

Hingegen kann man in der Schweiz auf einer Zugfahrt in die Bundesstadt Bern schon mal einem Mitglied der Schweizer Regierung begegnen. Fast immer sind sie ohne speziellen Schutz unterwegs.

Das Vertrauen in die Politik ist in der Schweiz höher als vielerorts. So war das Vertrauen in die Landesregierung das höchste aller OECD-Länder in einer Befragung, die im Juli 2024 erschien. Doch gleichzeitig «zeigen Umfragen für die Schweiz sinkende Vertrauenswerte», wie es in der ETH-Studie «Sicherheit 25» heisst.

Viele Demokratien ringen um ihren Erhalt. Die Schweiz ist politisch stabil: Hier regieren Vertreter:innen der grossen Parteien von links bis rechts weiterhin zusammen.

Mehr

«Einer für alle, alle für einen» – wie die Schweizer Regierung Entscheide trifft

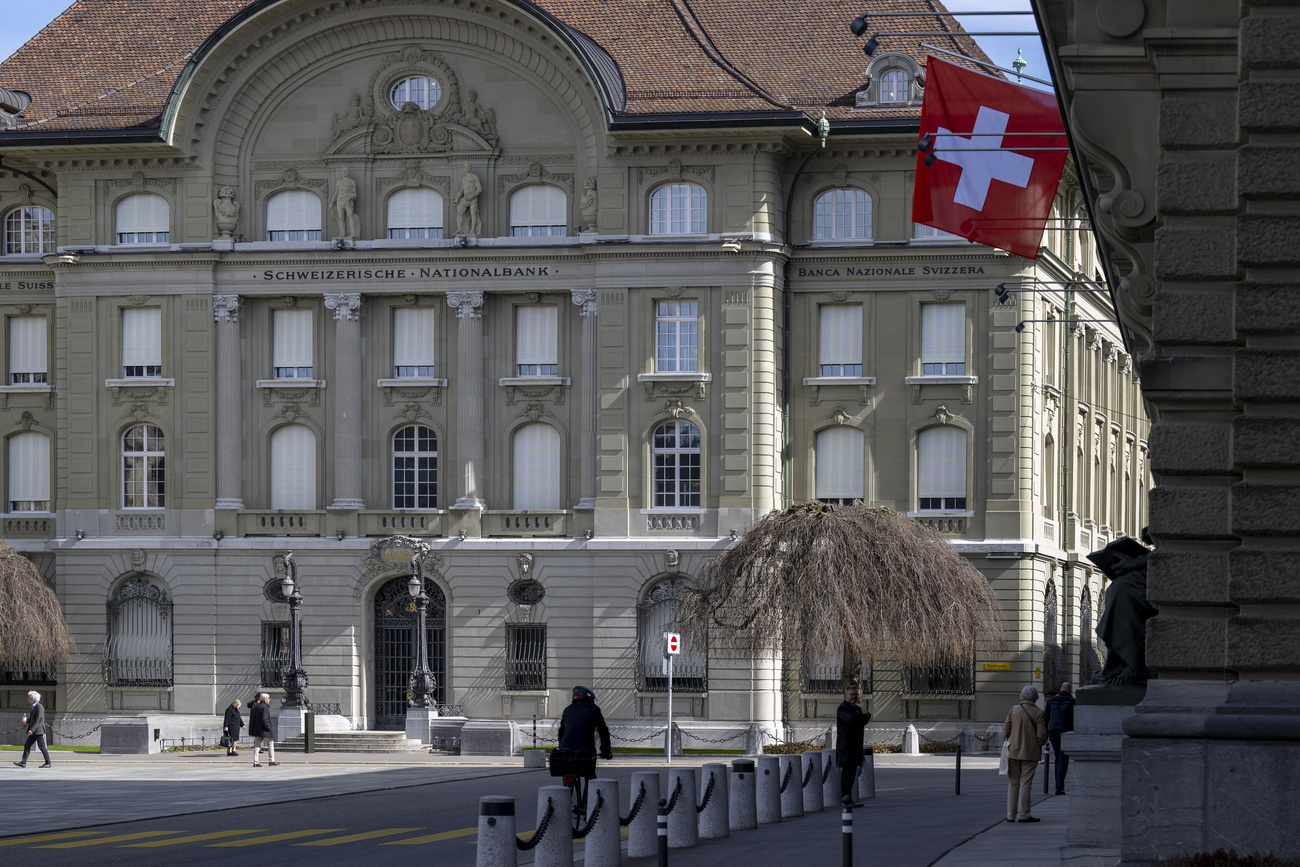

Auch wirtschaftlich gehört die Schweiz zu den stabilsten Ländern der Welt. Dies ist einer der Faktoren für das Vertrauen in Institutionen.

Vertrauen in die Schweizer Regierung

Vertrauen ist ein Faktor für gesellschaftliche Stabilität. Seit der Staatsgründung 1848 mussten nur eine Handvoll Minister:innen in der Schweiz unfreiwillig gehen. Im Bundesrat führen sieben Personen die sieben Ministerien des Landes – bisher waren und sind dies 113 Männer und 10 Frauen. In Italien sind bereits seit 1946 nicht weniger als 1300 Minister:innen vereidigt worden.

Mehr

Der Schweizer Bundesrat: die starken Seiten einer schwachen Regierung

Wie in anderen ausgebauten Demokratien kontrollieren sich in der Schweiz Regierung, Parlament und Justiz gegenseitig – doch in der Schweiz müssen sich die Regierungsmitglieder regelmässig Volksabstimmungen stellen.

Die Mehrheit der Stimmberechtigten sagt auch mal Nein, denn im Schweizer Selbstverständnis sind sie selbst der Souverän – auf der lokalen, regionalen und nationalen Ebene.

Mehr

Das Zusammenspiel aus Vertrauen und Stabilität in der Schweiz

Das Schweizer Verständnis von Vertrauen ist durch diese Kontrollmechanismen geprägt.

Es gilt das «Milizprinzip» und dieses übergibt die Verantwortung an die Bürger:innen.

Mehr

Wie das Schweizer Milizsystem die Identität stärkt – und Privilegierte in die Politik lockt

Wer etwas bewirken will, engagiert sich in einem Verein, geht an eine Demonstration – oder macht Lokalpolitik. Die Möglichkeiten der Teilhabe können Vertrauen schaffen.

Vertrauen in die Schweizer Wissenschaft und Polizei

Über Jahrzehnte hinweg erlangte die Polizei von allen Institutionen die höchsten Vertrauenswerte in der jährlichen ETH-Studie «Sicherheit». 2025 erhielt die Wissenschaft erstmals das bessere Ergebnis.

An dritter Stelle folgt die Justiz, vor der Wirtschaft, dem Bundesrat und dem Parlament – die alle leichte Vertrauenseinbussen im Vergleich mit dem Vorjahr erlebten.

Mehr

Wie Vertrauenspersonen um Vertrauen ringen

Vertrauen dank Wohlstand und Schweizer Franken

Die Schweiz ist ein funktionierender Rechtsstaat mit ausgebauten persönlichen Freiheiten: Im politischen System sind Mittel gegen zu starke Machtkonzentration bei Einzelnen oder Parteien angelegt. Einwohner:innen und Bürger:innen können sich gegen Willkür verteidigen. Die Freiheit von Forschung und Presse ist geschützt. Ausnahmen gibt es, etwa im Bankengesetz.

Zum vergleichsweise hohen Vertrauen trägt der Wohlstand bei: Die grosse Mehrheit der Menschen in der Schweiz lebt in wirtschaftlicher Sicherheit.

Knapp 15% der Einwohner:innen sind armutsgefährdet oder arm. Diese leiden besonders unter den steigenden Preisen von Lebensmitteln, Energie und Konsumgütern.

Dass die Preise in der Schweiz in den letzten fünf Jahren weniger gestiegen sind als in den Nachbarländern, liegt auch am Schweizer Franken, der sich relativ zu allen grossen Weltwährungen aufgewertet hat, was Inflationseffekte dämpft.

Mehr

Welche Opfer die Schweizer Politik für den Franken erbrachte

Die Norm der Zentralbankunabhängigkeit ist hier – anders als etwa in den USA – durch die Verfassung abgesichert.

Mehr

Wie ist die Unabhängigkeit der Schweizer Nationalbank im Vergleich zur US-Fed geschützt?

Der ehemalige Chefjurist der Schweizerischen Nationalbank schilderte gegenüber Swissinfo, der Respekt vor deren Unabhängigkeit sei gross.

Freie Sicht aufs Mittelmeer

Das für viele Menschen bequeme Schweizer Leben hat auch immer wieder kritische Stimmen hervorgerufen: Kann es gute Kunst geben, wenn so wenig Unerwartetes passiert?

Schon im 19. Jahrhundert hat der einzige Schweizer Literaturnobelpreisträger Carl Spitteler mit der Vorstellung gespielt, die Alpen zu sprengen. Das Jammern über die Stabilität des Landes ist seitdem in jeder Generation erneut Thema.

Mehr

Sprengt die Alpen!

Klar ist: Wer sich als Gedankenspiel Explosionen überlegen kann, lebt ein Leben, in dem Bombardements sehr unwahrscheinlich sind.

Sorge wegen Desinformation und sinkendem Vertrauen

Während auch in der Schweiz viele unzufrieden sind mit der Politik und einige das Vertrauen in die Demokratie verloren haben, herrscht grosse Einigkeit in einer anderen Sache: Nämlich, dass das ein Problem ist. Gemäss dem SRG-Wahlbarometer 2025 sind 92% der MeinungExterner Link, «sinkendes Vertrauen» sei sehr oder eher problematisch für die Demokratie.

Fast zwei Drittel der befragten Schweizer:innen sehen wiederum Desinformation und Falschinformation als sehr problematisch für die Demokratie an.

Mehr

Geistige Landesverteidigung 2.0? Wie die Schweiz und andere Länder mit Desinformation umgehen

Die veränderte Sicherheitslage in Europa, die aufgeladene Stimmung in Sozialen Medien, aber auch schlicht die veränderten technologischen Möglichkeiten: Das gesellschaftliche Vertrauen ist momentan besonders durch die Erfahrungen im digitalen Raum herausgefordert.

Manche fürchten sich dabei verstärkt vor Überwachung und Zensur; für andere steht digitale Gewalt wie Online-Hassrede im Vordergrund.

Mehr

Counterspeech: Was man 2025 gegen Hassrede im Internet tun kann

Für eine Demokratie wie die Schweiz birgt die digitale Sphäre einige Stolpersteine.

Da die Schweizer:innen so oft über Gesetze und Verfassungsänderungen abstimmen, ist eine informierte Bevölkerung in diesem politischen System noch entscheidender als in repräsentativen Demokratien.

Mehr

Vorsichtige Digitalisierung besser für die Demokratie? Erfahrungen aus Estland und der Schweiz

Aufgeheizte Online-Debatten oder gar gezielte Desinformation können nicht bloss einen Einfluss auf Wahlergebnisse und die gesellschaftliche Polarisierung haben, sondern sich direkt in politischen Sachentscheiden niederschlagen.

Der Staat befindet sich im Zugzwang zu digitalisieren, aber muss gleichzeitig garantieren, dass jene nicht benachteiligt werden, die ein Offline-Leben bevorzugen.

Mehr

Warum manche Menschen kein Smartphone haben wollen

Der Schweiz steht dieselbe Herausforderung bevor wie allen Demokratien: Wie kann die Bevölkerung einen gesellschaftlichen Zusammenhalt entwickeln und bewahren?

Die Schweizer Ausgangslage dafür scheint nicht so schlecht.

Mehr

Editiert von David Eugster und Marc Leutenegger

Dieser Beitrag vom Mai 2023 wurde im Oktober 2025 umfassend überarbeitet.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards